吕胜中:开启生机——读陈胄作品

世上没有不熄的火焰,没有不朽的草木,也没有不死的生命。你之所以看到了不熄、不朽、不死,那是因为有种、有根、有精神——这便是生机。生机若是逢了天时地利日起月落四季更迭风调雨顺的性情,便愈发盎然——熄了的柴薪火复燃,朽了的春风吹又生,死了的祖先也有万代千秋传承。

中国有一棵永远生机的生命之树,也称神树。神树拔地而起,耸向高空,与天相接,承托红日,成为天地之间交合勾通的工具,令万物呈现生机。

不过,它不是一棵,因为它在不同的时空往往呈现出不同的形态与质感,招展着各自的人性追求以及偶然机遇的春华秋实,或者说,人的世界观与想象力有多广博、多丰富,在那棵树上就可观想到所有的东西。但是,它必定还是一棵,因为万变不离其宗,古老原本潜在的基因并不因为人间沧桑而变质,或者说,它是历史的活化石,在这棵树上延续着从古到今不断的命脉。

神树,是陈胄的博士研究课题。学业的三年时间,他大部分时间都沉浸在学术研究的理性工作中。我希望他在这个阶段忘记自己是个画家或艺术家,完全进入学者的状态。中国古代的文人艺术之神采闪现,首先在于“文”,“画画”或“艺术”只不过是基于“文质”的自然流露。而现代中国艺术教育长期的、普遍的技能型培养所导致的文质的脆弱或缺失,已酿成长期潜伏在大体内的毒瘤难以排出,只有敢于陷身火海的人才有可能涅槃再生。可以说,陈胄为此付出了巨大的努力,把一株小苗头养育成枝繁叶茂的大部头——尽管没说,但我敢肯定,一贯乐呵呵的他必定经历了千辛万苦。

近现代以来,传统总是被当成活着的人消费的遗产,诸如古为今用拿来主义、民间手艺出口换取外汇、文化搭台经济唱戏、非遗项目与文化旅游……等等若干,文化的实用主义者们往往不管它原本是什么,就急功近利、挥霍无度,以期红火自己眼下的日子。因而,我一贯提倡热衷者首先应有为传统牺牲贡献的诚挚与仪礼,而不必马上要求获得福祉。所以,一个学者型艺术家的研究课题与其艺术创作是否关联,应该是自然而然、水到渠成的事,不必刻意。

临到毕业前有一天,他笑着跟我说:我要做作品。

我说:你的论文《天地交合——神树图像研究》,其实就是一件不可多得的艺术品。

他说:我并不离开所在的方位,我只需要一个转身。

于是,在毕业展览会上,生长出几棵让观众眼前一亮的神树。

这转身并非轰烈烈电闪雷鸣,只是陈胄在行知途中全身心能量积蓄的身不由己。尽管缓醒微妙又流露生涩的一个幅度不大的动作,却让人见华丽初绽。

陈胄深知,以神树为法式的“通天术”自古以来就是世界获取生机的理想途径,并不间断地将崇高精神相应于物质化呈现。人类在漫长的生命行旅中试探着各种姿势与步态花样,试图摆脱天地局限,但直至今天,却依然是自下而上的动向。于是,陈胄毫不犹豫地在神树谱系的图表中填写上自己的名字——开启在这个时代描写神树应有的生机。

不过,迄今为止,我仍然将陈胄的艺术创作当作他博士论文的一部分。

2018年6月6日于花家地

嵇心:另类的“永生”

“生机”展览,乍看之下是陈胄攻读博士学位的“副产品”,似乎与他之前的作品路径无关。他在读博之前,作品形式往往以行为、影像为主,作品直接针对当下现实的某种境况,因此有一种生猛粗粝的感觉,能令人清晰地感受到陈胄的力量。“生机”毫无疑问预示着陈胄的一次转型。这种转型的直接动力自然与陈胄的博士论文研究写作有关。当陈胄将目光瞄准流传数千年的神树崇拜,他开始为各种各样的神树图像而心醉神迷。那些形态各异的神树,既包含着某种根本的原型图式,又总是在原型之上增添删减而成就其丰富多样、蔚为大观的形象,实在令人眼花缭乱。陈胄细心地考察其图像变化的脉络,吸取其中的视觉元素为己所用。更让他着迷的是隐藏在神树背后的观念,古人在神树中寄托了关于生命与死亡,尘世与永生等等的思考。神树是古人与上天沟通的桥梁,因此往往郑重其事。神树本身的变化,正代表某一时代古人对生死之事的观念演变。陈胄对神树图像进行了知识考古,并乐在其中。他有很长一段时间每次遇见我,总要津津有味地讲述自己的一些发现和感悟。

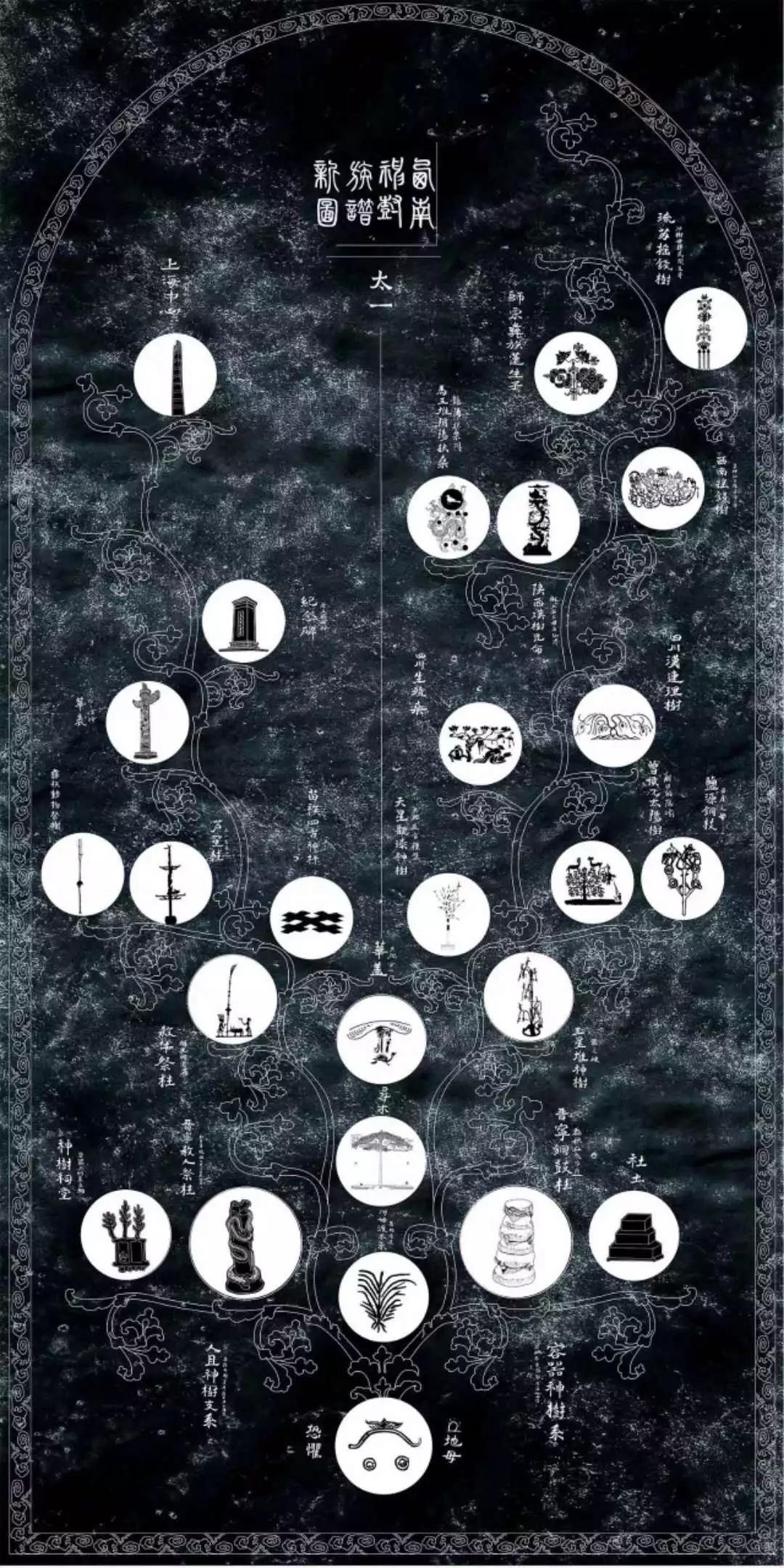

《神树族谱新图》100x200cm数码微喷2018年

《通天术》系列是用黄铜所制,陈胄直接吸收挪用神树的图像。《通天术·九丘建木》与《通天术·二》有着迷惑人的外表,会让我们以为艺术家只是保守地对神树图像的再利用。尤其是它们金灿灿的外观,会被人轻易视为有趣的工艺品。但陈胄并不害怕这种粗浅的解读,他相信自己的作品经得起更细致的推敲与解读。仔细凝视这两件作品,才能发现陈胄的巧思。陈胄在《通天术·九丘建木》引入了许多现代的事物,例如手机等图像,微妙地将一种古老的图像移植转化到现代语境,令它再度落入新的拷问与反思中。黄灿灿的代表富贵,神树说到底却总是与死亡有关,这种悖论无法化解。永生的愿望,对权力的崇拜,试图与更有力量与权势者的直接沟通,也许仍以各种各样的方式还埋藏在现代人的内心深处,陈胄用一个富丽的图像讽刺了这一切。《通天术·二》影藏得更深,是以人的手掌的血管图为脉络,重构了神树。陈胄将“手可通天”的隐喻图像化了,词与物的融合和间隔被他巧妙地揭示。

《天梯1号》76x300cm布面丙烯2018年

陈胄在研究古代神树图像时,理顺神树的系谱成为他研究中的应有之义,《神树族谱新图》是这种工作后的图像成果。陈胄将神树中的各种元素与类型总结,试图清理出一个变迁的脉络。同时,这件作品的工作并不止步于此,他仍然引入了当代的因素。他将高耸入云的上海中心也植入这一谱系,似乎想嘲讽现代人的摩天大楼的痴妄与非理性。

《天梯》系列的灵感仍然取自神树图像研究,但相比其他作品,有更直接的讽喻意味。陈胄明了一种古老图像的激活与转化,必须采用并置的方式。《天梯1号》与《天梯2号》于是变成了另类而现代的神树。它们色彩斑斓,又处处悖论:在他的神树中,有佛像、陶瓷、喜鹊、火箭,甚至还有治理社会的摄像头!现代版的神树,也是现代人病灶的集合。

《天梯2号》76x300cm布面丙烯2018年

《无名之永生》体现的是陈胄在考察一个被暂时废弃的农村后的感触。陈胄看到破败的农村,感到惋惜无奈。他取用村里的建筑材料黄色土砖,将它建成底座,底座之上是用蓝色彩钢瓦制作的“方尖碑”。一座不伦不类的“碑”建成了。碑本身是期望着永久的纪念,永远屹立不倒。但除了黄砖可以历经岁月而依旧坚固,蓝色彩钢瓦不过是临时建房的材料,用后即扔。陈胄将这样随处可见的速朽之物偏偏赋予永生的寓意,其中的立意颇令人感慨。他认为:“为城市和乡村的辉煌注入活力的无名者才是永生的真正动力。”里面包含着对当下城市规划的批评,而对底层的关怀,就更显而易见了。

《无名之永生·还乡》5分钟录像2018年.

《无名之永生·还乡》5分钟录像2018年.

《生机》个展,是出于一个什么样的想法和契机而举办的?

这次办个展,源于我三年的博士论文研究。展中的部分作品是我博士毕业创作,5月份亮相央美院研展上,当时,很多人反馈说很喜欢我的作品,也有一些艺术机构邀约举办个展,逐渐就开始准备了。

整个展览的主题都是“我对神树的研究来探讨当下人和精神、天地、自然的关系”。参加展览的作品共有三组:

《无名之永生》:这一系列是用廉价的、临时性的建筑材料制作。如:彩钢瓦、乡村里修的土砖等。土砖来自于成都周边的一农村。这个乡村由于城市规划迅速地消亡,而彩钢瓦搭成的临时建筑在城市里也常是被消亡的对象。这些建筑材料与使用者之间的关系。这些不被关注的人群其生存境遇是什么?这是我做这个作品的初衷。因此,有了关于图片、影像和装置构成一个场,在这个场里观者可以去体验和审视。

另外一件作品是《通天术》。《通天术》是我中央美术学院研究生毕业展览的一件作品,之前有过报道,我就不多说了。

还有两件架上绘画作品是探讨:“信仰”的古今转换。一件是神树信仰的演变;另一件是当今的“神树”信仰,包括现代科技带来的技转基因食品,监控与治理技术、人工智能技术。

今后有什么展览计划吗?

今年年底,在成都可能会有一个更大型一些的个展,也是神树研究体系作品的延续。对我来说,是挑战,同时也是对自我艺术的推动。

影像《无名之永生·返乡》看似很迷离,捉摸不定,但却能与大众产生强大的共鸣,这种共鸣来自于哪里?您能介绍下吗?

影像《无名之永生·返乡》中:第一个部分,是我用镜头抚摸已经被规划的、被空置的村落。镜头在不断地游走中,犹如幽灵在里面穿梭不停。第二个部分出现一些人,他们的面貌一样,这些人扮演不同职业,有服务员、白领、产业工人、保安等,他们在一个密闭的空间里来回地行走。片子结束的时候,画面出现的是绚烂的烟花,在忧郁的环境里,也存在某种可能性和希望。

装置作品其实在某种语境下,更能表达要讲的东西,架上绘画则是另一种更充分的补充。

这个装置作品的名字叫《无名之永生·碑》。这是一个方尖碑。我想做这个无名、没有碑文、廉价材料的碑,是希望大家关注所使用这些材料的人,他们经常被社会所忽视,但他们又是推动社会进步的重要力量。

这个作品是我的新作。衍生出来架上绘画,《天梯一号》和《天梯二号》。《天梯一号》是一个远古信仰的梳理,从最花瓶、桃与生殖的关系,第二层是扶桑树,与太阳崇拜有关,向上是西南的摇钱树,顶上是佛。这是人精神信仰的阶梯。

《天梯二号》是我对当今科技、食品和监控治理体系的反思。我们在追逐这样的信仰的同时,产生一些另外想象不到的危机,所以有了这样作品。