关于中国画现代性的转型已经探讨了近一个世纪,对于中国画的改革方向也是众说纷纭,有乐观者,更有悲观者。在东方艺术的王国里,潘天寿从不怀疑自己的“神权天授”,他执着、坚定,并相信中国艺术理应是世界艺术中的碑林,借用许江先生对潘天寿艺术的解读:“他将自己的构图形式通过几十年的努力,熬成了一个‘井’字,这是中国人自己的构成方式。”这种观念可以看成是中国最早的“井田制”观念的延伸与继承,是脉续千年的中国人的智慧,更包含中国人的独创之功。

在东西方交流与碰撞日益频繁的今天,潘天寿作为传统文化的守护者究竟还有哪些价值?在中国画对话世界文化时,如何克服面临的诸多窘境?潘天寿又是如何用自己的“民族翰骨”来挺起民族文化的脊梁呢?

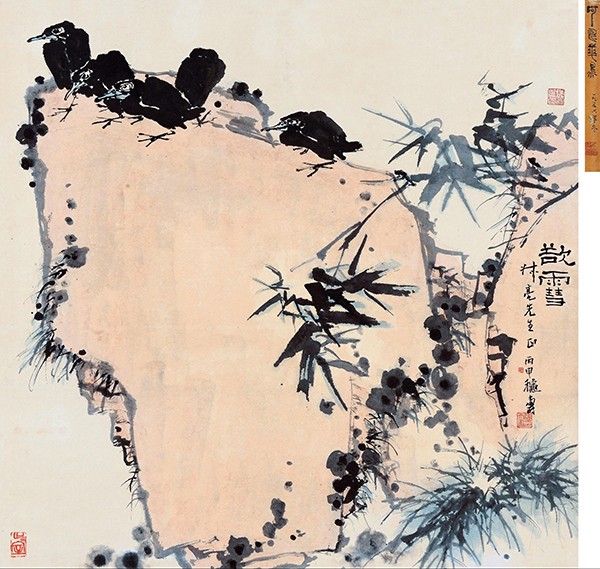

潘天寿 《西子湖中所见》

当“小书斋”面对“博物馆”

中国画在很多人的印象中都是以把玩类的、书斋观赏式的、自足性的展示模式为主,经历了从早期的依附于器物,比如工艺美术品;到依附于建筑,比如墓葬壁画;到大型屏风画;再到书斋内的上手性呈现方式的全过程,特别是在文人的参与下,作品的观赏更趋于精致化和个人化。而目前随着以博物馆为代表的公共参与空间和展示空间的拓展,既有的观赏方式受到了前所未有的挑战。

作品的尺幅在加大,视觉冲击力在加强,很多精致的小作品在被置于宏大的空间内立刻被消解掉,这也是目前中国画不得不面对的尴尬境地。显然,潘天寿的作品以其强有力的画面“钢架结构”支撑起对空间的把控和对文化自信的重拾。

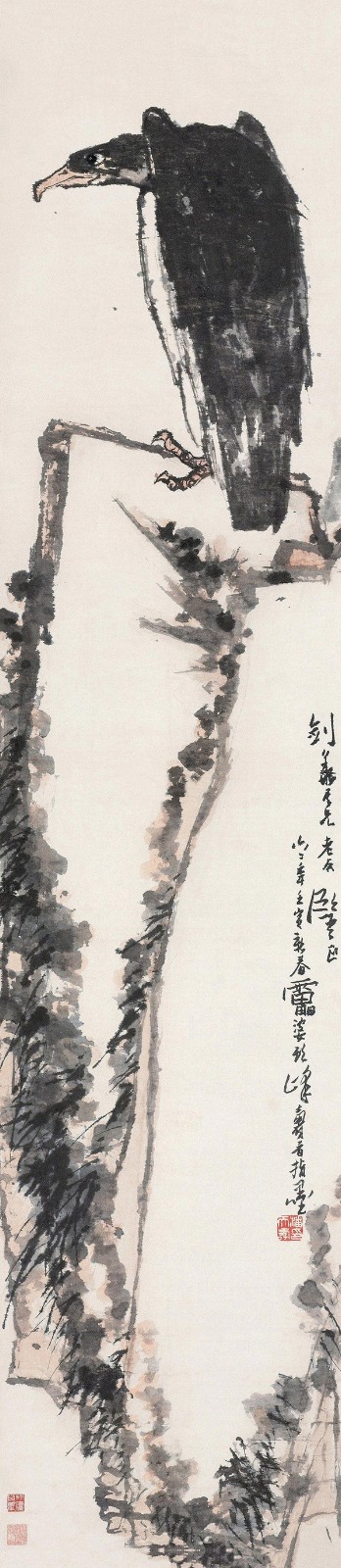

潘天寿在上世纪倡导“至大、至刚、至中、至正之气”,其用意或许并不是针对展示空间和观看方式的转型,但毋庸置疑的是,他的艺术审美与实践的确在一定程度上恢复了中国画本身所具有的恢宏的博大气象。潘老经常使用一方“一味霸悍”的印章,从字面意思上看,还略带谦逊的意味,并没有将自己的作品归并入所谓的“正统之路”,也就是不取传统审美所提倡的温柔敦厚的趣味,或许在他看来,时代需要的并不是“乐而不淫”、“哀而不伤”的谦谦君子,而是“汉唐气象”和“建安风骨”。他将艺术及艺术教育看作救国的有力途径,在他的世界里,没有才子佳人、王侯将相的吟风弄月,也没有陈陈相因的程式符号。但是,作为中国画赖以生存的“诗书画印”却被他提高到一个无以复加的地位,并一生执着地坚守着。在潘老看来,诗书画印并不仅仅是一种“一专多能”的哗众取宠,而是一种无限接近中国艺术精神的通途,更是中国人为自己打开的一扇扇观察世界的窗牖。他的作品从幅不盈尺的小品到顶天立地的巨幅横披,无不渗透着对骨气的追求。在一个场域内,他的作品并不像西方艺术作品那样实实在在的空间占有,而是通过气脉的周流和由点线组成的无形之气来实现对空间的统摄。这一点颇有些《诗经·小雅·北山》中所记载的“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的大气概。

有人说潘天寿是经营构图的大师,这句话很正确,但又不完全正确。潘天寿在经营的过程中思考的绝不仅仅是图式本身的趣味性和变化性,他要让自己的作品在厚重的前提下做到最大限度的通透和简洁。偌大的一幅荷花,完全是通过点线交织成的世界,只在边缘位置施以墨块,在有限的地方加以色块,难怪当年毕加索认为西方没有真正的艺术,只有中国才有。反观中国当代绘画,为了满足大空间展示的需求,不厌其烦地层层渲染,到处充斥着灰灰的色调,暧昧而繁腻,这正如一个人的讲话方式,毫无决绝之气。这种靠时间堆积的“艺术品”实则已与真正的艺术背道而驰。潘天寿的作品正是对这一审美追求的有力回击。

潘天寿 《秃鹰》

当“笔情墨趣”面对“图像泛滥”

当前每天有无数的展览在世界各地的美术馆中展出,每天更有不计其数的图像被生产出来,这些或是手绘或是数码打印的作品不断地刺激着世人的眼球,人们已经被光怪陆离的、花样翻新的、介乎于科技与艺术的合成品弄得不知所措,很少有人愿意一笔一墨地品味那流淌着生命的笔情墨趣。

当人们的视觉已经不愿意停留在一件作品前超过十秒钟时,当人们必须要依靠讲解来完成对作品的基本认知时,当观者与创作者开始进行猜谜游戏和知识结构的比拼时,当人的审美意识已经无力去分辨艺术与伪艺术之时,实则是人的感知能力的衰退。当艺术家们已经没有精力和能力去精雕细刻一件作品时,当艺术品像电影一样开始大肆造势时,艺术品本身的价值已经沦丧为资本与利益的附属品。显然,以潘天寿为代表的艺术大家的作品是完全可以挽救这一颓势的。

潘天寿《朝霞》

潘天寿的作品被认为是近现代绘画领域最有个性的艺术家之一,即便是不断挑战绘画规律极限的画家,他的艺术风格依然是最为纯正的中国样式:他善用指头作画,但其厚重之感丝毫不亚于毛笔的变化和厚重,反增加了苍辣之感;他善用焦墨,但其焦墨又极富变化,浓烈而饶有情味;他善于造险,但画面往往会产生情理之中、意料之外的效果;他善于小中见大,一棵孤树、一丛蓬草、一块巨石、一枝枯干,往往能幻化出无限的生机;他善画一些丑陋的东西,蟾蜍、秃头陀、蜘蛛、秃鹫、乌鸦、懒猫……,这些难入传统文人画面的事物在他的笔下又是分外地可爱鲜活。他以一颗孤傲之心、怜悯之心去看待这个世界,用平等的心境去表现世间的花花草草,却建构了一个庞大多姿的境界。笔者在三次观展后最大的印象是:气象、气局、气度、气骨、气格和气韵,这或许也正暗合了潘天寿一生所提倡的“至大、至刚、至中、至正之气”。

潘天寿《 春塘水暖图》

当“人品+技艺”面对“进化论式的革新”

中国画从实用功能演变成具有独立审美功能的门类以来,就形成了将人品的高下与作品的境界作为整体来认知的特征,一方面需要画家具有高华而独立的人格和全面的修养,另一方面就是对技艺经年的锤炼。因此,很多人将中国画看作晚熟的艺术,没有长时间的积淀是不可能达到甚至接近艺术的高峰。画家通过师傅带徒弟的传承方式,将自古流传下来的理法通过反复训练,进而掌握中国画一整套的程式规范,而个人心性的表达必须建立在熟练掌握既有程式基础上的挥洒,因此闻一多将中国艺术看作是“带着镣铐的舞蹈”;黄宾虹也提出“理法乃巩固精神之本”,可见,历代相传的“程式化”语言系统对于中国画创作者的极端重要性。

潘天寿《山斋晤谈》

其实,西方绘画在现代艺术大兴其风以前,也具有这种特质,比如手工作坊和助手制度,比如我们所熟知的达芬奇,也是在前辈大师的画室中经过常年的研习,来完成各个题材的专项训练,并获准协助师傅完成订件作品。而到了二十世纪以后,这一观念也被逐步打破,一个个艺术观念像走马灯似的出现,再到一个个被推翻,带有强烈进化论式的艺术观念在不断挑战人们对艺术的认知,从“绘画从历史、文学的依赖中解脱出来”,到“为艺术而艺术”,再到参与现实革命,到丹托的“艺术终结论”、博伊斯的“人人都是艺术家”,西方艺术经历了令人目眩的艺术观念革命。并且,这些观念在不断影响着当代艺术的格局。

潘天寿《劲松》

在中西方艺术不断交融的今天,中国画家如何面对这些新观念和避免交流时的“失语”状态呢?显然,早在1965年,潘天寿以其特立独行的艺术坚守为我们奠定了理论和发展的方向——中西绘画要拉开距离,个人风格,要有独创性。正如潘天寿纪念馆馆长陈永怡解读说:“潘老不反对中西绘画的融合,他主张的是不能随随便便融合,要有学术性、理性思考之下的融合。他与董其昌不一样,董其昌面对的是南北宗问题,他面对的是东西方问题。他要创造的艺术是既不同于古人又不同于西方,非但没有忘却传统笔墨的审美要求,反而在吴昌硕金石入画的基础上再次推进,把笔墨审美趣味推到了更霸悍的高度,营造出强大的具有视觉冲击力的格局,他是走入现代的。”

潘天寿《 山庄晤旧图》

当“国家推介的大家”面对“资本运作下的明星”

正如上文中所谈到的,中国画家历来强调自我人格的塑造和内省,长期以来绘画被看作“余事”,是人格修炼的外化。而西方特别是步入二十世纪中后期以后,以安迪沃霍为代表的艺术家在资本的强势介入与运作下,已经将个人风格作为一种极具辨识度的标识推向大众,并在资本的参与下将自我塑造成大众娱乐的明星,从某种意义上说,这也是西方工业文明和资本主义高度发达的必然产物。那么,在中国艺术参与到全球艺术交流的态势下,中国画家偏向于内敛的性格和偏于阴柔的作品风格显然无法让世界在短时间内获得准确定位甚至认可。因此,从国家层面对顶级艺术大家的推介就显得至关重要。

潘天寿《无边春色》

在继承传统文化精神方面,潘天寿显然是最具有代表性的。我们不能仅仅将其看作一个卓有成绩的画家,而应该将其看作是坚守中国传统文化阵地上的旗帜。纵观潘天寿的一生,从教育家的身份来看,他将传统文化贯彻到美术学院的学科建制以及人才培养;从艺术家的身份来看,既强调自身诗书画印的综合修炼又留存下大量堪为时代标杆的杰作;从肩负民族文化担当的文化学者的身份来看,他既大胆地提出“拉开中西差距”观念,又不断在各个时期、各个领域去推行这一主张。从更为宏观的国家文化发展战略角度来看,中国已经成为世界第二大经济体,以欧美为代表的西方国家对中国的文化认知还停留在古代绘画的纤巧或晶莹剔透的瓷器上,对近一百年艺术所取得的巨大成就的了解很可能是零碎的、甚至是处于真空状态。如果不能从顶层设计的国家层面来推介诸如潘天寿这样的绘画大家,恐怕近百年的文化传承与发展在世界上产生积极影响将遥遥无期。

潘天寿《雨后江山铁铸成》

就以这次“潘天寿一百二十周年纪念展”为例,其呈现方式就很值得称道,打破了以往的过于单一化的展览模式,它完整地介绍了潘天寿对近现代中国画所做出的巨大贡献,譬如以独特的写生方式来阐释个人风格形成的动因;以大尺幅的集中展示来介绍潘天寿标志性的艺术风貌;以细腻的图文介绍来深入浅出地介绍潘天寿作品的精妙之处……

当然,对潘天寿这样的顶级大师的推介力度目前还远远不够,还需要各个权威传媒机构的专题性追踪报道、有针对性的各国顶级博物馆的巡回展出、东西方同一级别大师的强强对话、东西方学者专题性的国际研讨会,甚至是跨学科研究的介入等等。作为世界第二大经济体和最大的发展中国家,最为纯粹的文化守护者应当保持持久的推介与宣传,并成为东西方艺术交流的名片,让其作品出现在各个国家的顶级文化交流活动中。如今的大众传媒已经成为不可逆转的发展趋势,如何能够充分利用新兴传媒工具来完成以真正有价值的艺术品代替“娱乐至死”的低端发展,显然已经成为国家文化导向需要认真思考的问题。这不仅关乎国人的审美境界,更是不断树立文化自信,延续五千年文化正脉的必由之路,也是响应习近平总书记提出的“中国梦”的题中之义。欧美及东亚国家在二战后树立起无数大师的形象,比如亨利•摩尔、贾克梅蒂、博伊斯、安迪•沃霍、基弗、大卫•霍克尼、奈良美智、村上隆……,作品所到之处均被视若神明,甚至一时万人空巷,作品的拍卖价格更是居高不下,其中有多少人是可以匹敌潘天寿呢?恐怕那些名人效应和崇洋媚外的因素占有很大的比重。

潘天寿 《鹰石山花图》

当“平面化的呈现”面对“综合媒材”

很多人依然质疑架上绘画,多半是因其平面化的呈现方式远没有当代艺术综合媒材具有优势。诚然,若论视觉效果,很多西方当代艺术充分利用现成品、印刷品、光效等跨学科、跨领域手段,他们的作品确实可以第一时间将人的眼球吸引过去,但是,当观众慢慢了解了艺术家令人目眩的把戏之后呢?凡是参加过巴西圣保罗双年展、威尼斯双年展和卡塞尔文献展这些被誉为世界顶级三大展的观众,多数都会有一种直观的体认:主办方挖空心思去进行文化的碰撞,到头来更像一个全球艺术家的大party,人头攒动、欢饮达旦。首先萦绕在观者头脑中的,往往是一个大大的问号——这么多庞然大物不远万里运过来需要多少费用,这一个个材料精良的“作品”不知道要消耗多少人力、物力和财力!笔者并不排斥三大展的学术性,也无意进行褒贬的判定,只是心存疑问——到底还有多少人是发自内心地去驻足欣赏一件作品呢?传统的架上绘画真的不适合现今快餐式的文化消费了吗?

潘天寿《欲雪》

我们期待着大师作品的有计划、有系统的有力呈现,他就像茫茫夜海的引航灯,更像是沙漠旅人头上的启明星,不仅鼓舞激励着中国艺术家的创作活动,同时也在东西方文化交流之际,奏出民族乐谱里的最强音。

潘天寿《指画鹰石图》