2018年 9月 16日,《齐白石师徒三人行》(以下简称《师徒三人行》)在烟台市博物馆隆重开幕。此次展览正值烟台博物馆60周年大庆,作为烟台市博物馆许麟庐艺术名誉馆长的许化迟将《师徒三人行》的首展在这里适时推出,用他自己的话说:“一是为了助力烟台博物馆的花甲之庆,同时也终于可以让李苦禅和许麟庐师兄弟二人陪着老师齐白石,回到老家山东走一走,看一看。他们哥儿俩尽孝省亲了,我们后辈受教开眼了。”

随着展览的开幕,关于齐白石和李苦禅、许麟庐师徒三人的故事越来越清晰地从尘封的史卷中浮现出来,栩栩如生地讲述着那些关于画、关于人、关于一个时代的往事。

齐白石、李苦禅、许麟庐是近现代画坛师生关系紧密,传承清晰,既有大写意花鸟画统一内涵又有各自特点的整体,他们为近现代大写意花鸟画的发展做出了突出的贡献,确实达到了承前启后的历史作用。

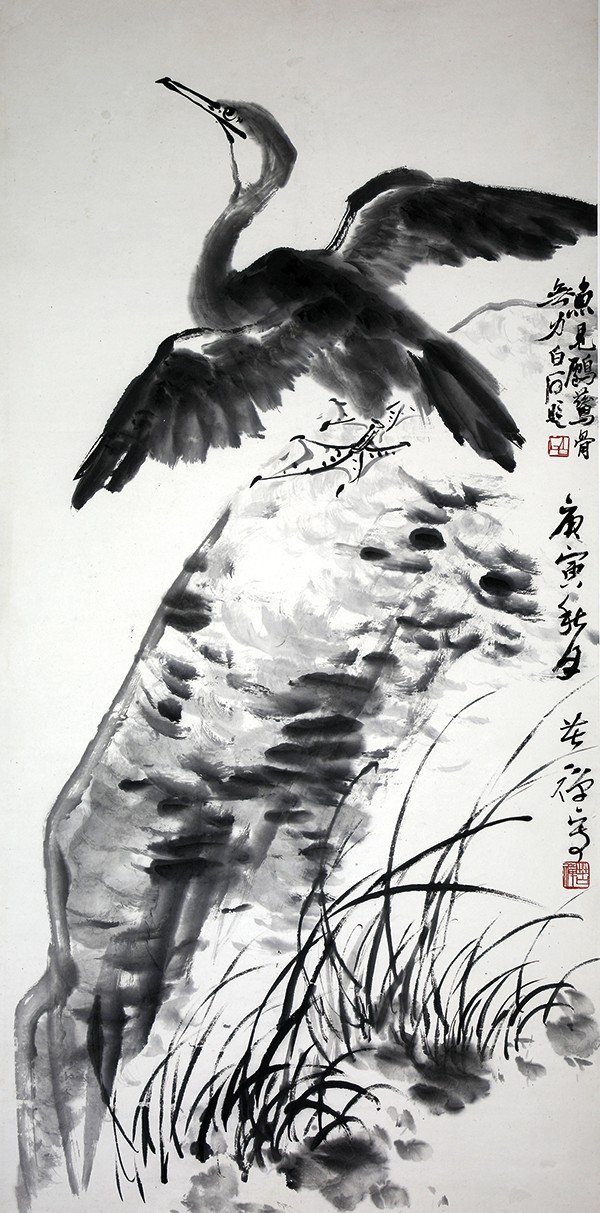

▲李苦禅 许麟庐合作 《荷花鹭鸶 》1950年 177x94 cm

齐白石先生(1864年——1957年)实足年龄93岁。生于湖南湘潭杏子坞。

李苦禅先生(1899年——1983年)实足年龄84岁。生于山东高唐李奇庄。

许麟庐先生(1916年——2011年)实足年龄95岁。生于山东蓬莱大皂村。

三人的生命期共达147年,这是自清末民初到改革开放,我们国家经历的最动荡,复杂的阶段。在这种国情下,许多名人学者、文坛好友、师生、同学、甚而家族中几代人之间,在学术观点,治国理念,教育发展等大方向,大韬略上,发生过不少重大分歧,甚而反目成仇,分道扬镳,甚而兵戎相见,老死不相往来者多有发生。然而齐白石、李苦禅、许麟庐三人的紧密关系一直保持如一,并且能在大写意花鸟画的发展中和谐共生,相互助力,做出了名标青史的贡献。究其原因,不外以下三项。

(一)

齐白石、李苦禅、许麟庐三人皆出身于农家,几千年来,在以农耕文明为基础框架的中华大地上,孔孟老庄的学说深入人心,历代统治者所设制的管理机构稳稳地平铺讲究在广大农村,因此来自乡间的质朴所塑造出的“人性”是这三人所共有的,他们更崇尚“仁、义、礼、智、信”,更遵循以农业经济形成的道德规范。这一点既体现在他们的作品中也体现在他们为人、交友和绘画题材等各方面,这种共性或可就是他们之间情感交好的基础。

齐白石出生在同治三年,已经到了慈禧掌权的时代,朝野矛盾从咸丰去世到此时已经重新整合,但不管如何努力,大清国亦如强弩之末。此时出生于湖南乡间的齐白石从放牛、种田、学雕花木工开始了自己人生,他的求学求艺的道路基本延续了自古以来农村传统的学习途径,因此胡沁园、陈少蕃、王闿运这几位当地的名士,也因学生齐白石的成功而成为享誉中外的名人。齐白石依然以“艺多不压身”的古训,以头悬梁锥刺骨的精神,打下了很瓷实的诗文底子和绘画技法的基本功,为他的不断提升铺就了一方开阔的天地。齐白石在38岁时经历的“五出五进”使他迈进大写意的境界。这种游历是自古以来文化名人的传统。而身居简出的一段“田园生活”境界又是他提升个人修养和思考的从容阶段,如王维、陶渊明的某种心境。“衰年变法”发生在齐白石到北京以后,这是一种必然,及至晚年,老人欣逢盛世,得以圆满了自己的人生。白石老人认真谦虚勤奋真实,他在不断的探索中总是敢于大步地进行拓展,纵观他一生的作品或疏朗大气、或生动有趣、或丰沛厚重,或诗意盎然,无论是题材还是技法,后生学者们总会从他的作品中得到启迪。

▲齐白石《不倒翁》1951年 88.5X34cm

苦禅先生出生时真的是到了清末,按农历说,应为光绪二十四年。这一年发生了惊天动地的大事件:“公车上书”、“戊戌变法”,后来签定的一系列丧权辱国的条约和屡次的败仗,民不聊生的状态,使苦禅先生的胸中在孩童时期就酝酿出一腔报国正气。再加上鲁西平原自古就是尚武之地,所以他在传统文化的继承中多了几分豪壮之气,这是时代的变迁。他常说:“1919年,‘五四’我没赶上,赶上‘六三’了,我带着聊城中学的同学们走着到北京来参加游行……演讲”,这种国家兴亡匹夫有责的担当在他的身上表现得很充分。山东是孔孟的源头,齐鲁的百姓在遵从儒家学说的自觉性上较其他省份更突出。通观苦禅先生的一生,无论是为人做事,还是绘画的发展,都是通透的传统文化的气派。苦禅先生考入北京国立艺专西画系调整了初习国画的很多理念,大大地开阔了视野。这位山东汉子,敦厚朴实又有股子拼劲,他以拉洋车挣学费完成学业,并以敏锐的眼光选择了白石老人为师,重研国画。

李苦禅不保守,虽然没能出国留学,由于克罗多、齐蒂尔等外籍教师的授课,为他丰富和增加了许多新的观念和胆量,特别是西画中对三维空间的处理,使他笔下的荷塘、松柏、雄鹰禽鸟进入到一个新的境界。侯一民先生说,“李先生的画是‘中西结合’,而不是‘搓合’更不是表面的相加”。这一评价是非常准确的。苦禅先生的画中不但有传统技法的充分体现和运用,更有一种生机勃勃的张力,特别是在造型与笔墨的运用上显示出来的个性,使得白石老人感叹道,“英(苦禅原名)也夺我心”,“英也过我”!

▲ 李苦禅《 鱼见鹭鸶骨无力》 1950年 135x67cm

许麟庐出生时已进入民国时期(1916年),各路军阀纷争,民不聊生。捕鱼为生的许家爷爷决定携一家人到天津谋生路。1932年许麟庐毕业于天津甲种商业学校,但他并无心经商,一心钻研书画。

许麟庐起点很高,其少年时得识皇族王孙溥心畬,往返京津到颐和园溥氏居所求教。这种机会使他不但浏览了不少古今名画,并得到这位高人的点化,这段经历为他后来能去大学讲美术史奠定了最初的基础。当然后来在荣宝斋工作时,到全国各地收购字画的实践为他积累了更直观的经验,这种“理论”与“实践”的结合,使他成为名副其实的鉴定家。

▲许麟庐《 白莲 图》 1966年 47x94cm

1945年29岁的许麟庐合家迁入北平,并且开办了大华面粉厂。在此之前他与到天津举办画展的李苦禅相识,二人一见如故,豪爽的性格,共同的兴趣,尤其是山东人特有的义气和热情,磕头盟誓,结为兄弟。从此许麟庐不但多了一位二哥,而且也拜在了白石门下。

有齐老师为后盾,有李二哥的支撑,34岁的许麟庐卖了面粉厂,办起了画店,白石老人命名为“和平”,并亲自题写,由此一个十分具有活力的和平画店写进了北京绘画发展的历史。

和平画店的开启是许麟庐人生的转折,也是当时北京文化艺术界在百废待兴中的一个亮点。标出“齐白石作品专卖店”是经营的需要也是艺术发展的需要。

首先位于西观音寺的店址距中央美院宿舍很近,苦禅先生没有课的时间几乎都在那里,哥儿俩画画儿、聊天儿、唱戏、喝酒,不亦乐乎。白石老人驾临时二人在侧伺候,又说又唱,哄得九十岁的老人十分开心,画儿画得更好了,因此和平画店不但为当时对外交流提供了不少精品,也是师徒三人在一起交流切磋艺术最多的一段时光。

画家黄胄在回忆看苦禅先生作画的过程时曾说过,“看老师画画就是最好的学习”。这是他的心得,也是最好的概括。我们从《师徒三人行》的展览作品中可以真切地体会,请特别注意齐白石在苦禅作品中的题字,其真挚亲切与当时之情境跃然纸上,并能永远传递给后人。

另外,由于建国初期百废待兴,文化艺术市场凋零,许多文人,艺术家,爱好书画的政府官员们无处交流和研讨,因此和平画店的创建成为他们的文化沙龙。无论是北京的遗老遗少、文人名仕们,还是刚从延安或外地进京的艺术家们,特别是刚露头角的青年画家们如黄胄等等纷纷奔着和平画店而来,这种具有向心力的现象是非常值得反思的。我认为,可以从中华传统艺术的凝聚力来定位这一研究课题,换一句话说:就是在老年的齐白石全面继承中国大写意花鸟画的成熟期;中年的李苦禅以综合实力求索大写意花鸟的扩展期;与年轻的许麟庐经营、鉴定、实践和交流的开拓期完美地嵌接并融合在一起,形成了一股合力,吸引着社会众人的目光。在这种合力中酝酿着的统一内涵就是我认为他们是一个整体的原因。在美术史上并称为某家、某派的很多,如:“扬州八怪”、“明四家”、“元四家”、基本是按年代横排的,竖排的有“苏门四学士”,“唐宋八家”等等,但是如齐白石、李苦禅、许麟庐这种以至深的感情,相互的真诚,同舟共济地携手推进近现代大写意花鸟画发展,并达到一定高度的并不多见。