①这封佚信由茅盾之子韦韬于上世纪九十年代捐赠上海图书馆,捐赠时附信封一枚,邮票完好。

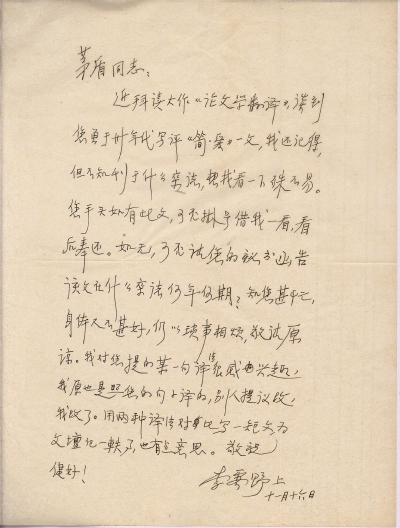

②这封李霁野写给茅盾的信,是两位文化老人的最后一次往来通信,此前从未公开过。

③上海图书馆收藏的茅盾的未完成译稿,文首标注出的“珍雅儿(JANE EYRE)”泄露了“天机”。

④茅盾的《简·爱》第二次未完成译稿封面名为《珍雅儿》(第一册),以黑色钢笔书写于绿色硬封面的笔记本。 (均上海图书馆供图)

■记者 李婷

夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》,以其优美的文字和深刻的思想内涵在世界文学中占据独特的位置。在中国,这部传世名作也被翻译成众多版本风靡至今。记者从昨天在沪举行的中国作家手稿与文本研究国际学术研讨会上获悉,我国现代著名作家茅盾一生中曾两次翻译过《简·爱》,但基于各种原因都在中途停止。第二次的未完成手稿新近在上海图书馆中国文化名人手稿馆被发现。同时被发掘出的还有一封《简·爱》最早中文全译者李霁野写给茅盾的信。这封佚信是两位文化老人的最后一次往来通信,此前从未公开过。

李霁野收到回信不到一个月,茅盾便与世长辞

这两个最新发现,始于上海图书馆今年春天与大英图书馆联合举办的“文苑英华——来自大英图书馆的珍宝”展。这是两家图书馆之间的首次深度合作,也是中英两国一次意义深远的人文交流。展览中,大英图书馆提供了五位英国文学巨匠——夏洛蒂·勃朗特、D.H.劳伦斯、珀西·比西·雪莱、T.S.艾略特、查尔斯·狄更斯的手稿原件;而上海图书馆则结合中国出版的各类文献实物和该馆中国文化名人手稿馆馆藏,向人们直观呈现英国文学如何通过中文译著、编著与上海这座城市产生共鸣。

备展期间,上海图书馆中国文化名人手稿馆馆员刘明辉在对馆藏的八万余件书信和手稿进行遴选时,发现了一封李霁野写给茅盾的信。该信未见于二人的全集、书信集和文集等相关文献及学界的研究论述,确定为佚信。它由茅盾之子韦韬于上世纪九十年代捐赠上海图书馆,捐赠时附信封一枚,邮票完好,邮戳未显示寄信年份,信件的落款也只有几月几日。

这封信的正文只有短短200字不到。信中,李霁野提出希望重读茅盾“曾于卅年代写评《简·爱》一文”,理由是“我对您提的某一句译法很感兴趣,我原也是照您的句子译的,别人提议改,我改了。”这不禁让人好奇:李霁野信中说的是哪一句译法?谁提出修改建议?信写于哪一年?茅盾收信后是否回了信?经过数月的认真探究和相关文献佐证,刘明辉考证出写信年代为1980年,当时李霁野76岁,茅盾84岁高龄。次年,李霁野收到了回信,不到一个月茅盾便与世长辞。这封信成为两位老人最后的一次往来通信。

通过文本细读和内容分析,一段鲜为人知的译坛往事被打捞出来。目前学界已知的一个说法是:李霁野翻译出《简·爱》第一个中文全译本后,最早联系的出版机构是中华书局。他曾于1933年7月20日写信给中华书局,欲将译稿出售给该书局,但被时任编辑所所长的舒新城批示“不用”。此信目前藏于中华书局的档案中,是一个重要的见证。但是,刘明辉根据《胡适遗稿及秘藏书信》的记载发现,在此之前,李霁野曾主动联系周作人,请他转给胡适看稿,希望能向胡适主持的中华教育文化基金会出售翻译稿,但没有获得响应。据李霁野撰写的《悼念茅盾同志》一文的回忆,他写给茅盾的信中提及的“别人提议”中的“别人”正是胡适。而在向胡适荐稿失败后,李霁野又向中华书局做出了推荐。

《简·爱》中文译著,曾经历了曲折的出版过程

那么,中华书局为何没有接受这份译稿?“理由是舒新城早先已约请了一位文坛大家来翻译这部作品,这位大家即是茅盾。”刘明辉告诉记者,从茅盾与舒新城的往来书信中可以看出,早在1931年,舒新城就请茅盾来翻译《简·爱》,1932年因战争原因中止翻译。这是茅盾第一次翻译《简·爱》。第二次,则是 1935年郑振铎编《世界文库》,邀请茅盾翻译一篇连载的长篇小说。这件事在茅盾的晚年回忆文章《一九三五年记事》中曾被提及:“我答应了。当时我打算翻译英国女作家勃朗特的 《简·爱》。我读过伍光建译的本子(伍译叫《孤女飘零记》),觉得他的译文删节太多了,所以想重译。可是才开了一个头,就被杂事打断了。看交稿的日子渐进,又不愿意边译边载,只好放弃了原计划,改译了一篇比昂逊的散文《我的回忆》。”

循着这一线索,刘明辉竟在中国文化名人手稿馆茅盾名下的1215条记录里惊喜地发现了《简·爱》第二次未完成译稿。它同样出自茅盾之子韦韬捐赠,于1996年3月入藏上海图书馆,包含了“第一章”至“第三章”的译文,共计16页。该译稿封面名为《珍雅儿》(第一册),以黑色钢笔书写于绿色硬封面的笔记本。乍一看,不容易发现是《简·爱》的译稿,但文首标注出的作品英文名“珍雅儿 (JANE EYRE)”泄露了 “天机”。“正是因其译名与后来通行译名相距甚远,以致入藏22年未被注意。”刘明辉透露,茅盾的这一未完成全文采用竖排格式,字迹端正隽秀、行文整齐,改动处不多。作品封面既然写“第一册”,可以看出茅盾有译完的规划。从文始到文末,笔力一致,呈现稳定的状态,折射出书写者处于较好的身体和精神状态。由此可知翻译的中止并非由于健康因素,正可对应茅盾自述的“可是才开了一个头,被杂事打断了”。

“在战争的炮火中,李霁野和茅盾几乎同时在翻译《简·爱》,彼此互不知晓;约五十年后,李霁野向茅盾致信请益,仍不知当时中华书局拒收自己译稿的缘由,而茅盾也从未提及自己这份半途而废的弃稿。”刘明辉说,在感叹《简·爱》译著出版波折的同时,也可以看到,上世纪三十年代《简·爱》已受到国内有识之士不约而同的关注。