乔谦绘制的吕敬人漫画肖像

吕敬人,1978年开始从事书籍设计工作。因不满国内千篇一律的设计,赴日求学,师从日本神户工科艺术大学教授杉浦康平。1998年成立独立工作室,2002年起任清华大学美术学院教授,2013年起主持“敬人书籍设计研究班”工作。

《敬人书语》

作者:吕敬人

版本:重庆大学出版社

2018年6月

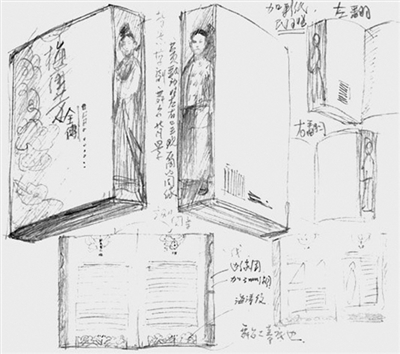

吕敬人的《梅兰芳》设计稿,从不同方向翻,可以看到不同的梅兰芳像。

1947年出生的吕敬人已经70有余,曾经在上海里弄里和兄弟几个一同打闹的孩子,如今是业内备受尊敬的书籍设计师。

“经历不少,涉世甚浅……”吕敬人的文字谦逊,真人亦如是。老了的他更像一个天真可爱的孩童,谈到喜欢的书时眼神里满是希望与人分享的欣喜。讲到书籍设计时,他总是适时地从边上的书架上拿书来举例,站起来俯身将设计理念娓娓道来,相同的话不知他已与多少学生、访客讲过。曾在清华美院与之共事的画家冯远一写到,他是学生们的“笑脸”爷爷,有着“地中海发型”和“万有引力胡须”。

1978年,有着画家梦的吕敬人离开接受下乡改造的北大荒,进入出版社做书、画插图。他出国学习,在杉浦康平那里第一次知道了做书原来有那么多学问,相比较而言,国内书籍设计的理念,还有很大有待提升的空间。到2018年,吕敬人在书籍设计这条路上已经深耕了40年。

前不久他在上海刘海粟美术馆举办了《书籍问道——书籍设计40年》回顾展,他的“书籍设计”“书有五感”“纸有生命”等理念和他的人生经历贯穿其间。40年来,他只做了“做书”这一件事。他说:“我喜欢,我离不开它,也做不了别的,它是工作,也是责任。”

采写

记者 吕婉婷

书艺问“道”

书籍设计不等于做一个漂亮封面

新京报:2006年,你出版了讨论书籍设计的专著《书艺问道》,书名中的“道”字作何解?

吕敬人:“道”就是规则。书籍审美有它的规则,但更重要的是阅读的规则。之前我们以为书籍设计就是要给书做装饰、做嫁衣,这种观念是有所欠缺的。做书需要理解信息传播的内在特征和规则,理解文本表现的特征和规则。文本表现形式是可以讲故事的,不同的“导演”,不同的“脚本”,可以演绎出不同的阅读感受,阅读的个性也随着设计者的改变而改变。

“道”是永无止境的,所以我一直在“问道”。在《书艺问道》中,我提出了我所追求的十个“道”,其中最核心的是“编辑设计”。设计者要在理解文本的基础上,在设计中表现自己对文本的理解。只看内容提要能做好一本书吗?给书设计一个漂亮的封面就足够了吗?这远远不够。过去书籍装帧只需要做插图和封面,无法涉及编辑的工作。可做书要对读者负责任,这需要投入更多的成本。我文本考证的时间长了,我编辑的图像才会更准确,书中提及的时代和人物都找到准确的视觉形象了,这样的书才是有价值的。

新京报:你的设计理念中有两点让我很感兴趣,“看不见的格子”和“空间的时间感”。可否具体阐述一下其内涵?

吕敬人:谈到设计规则时,我们会想到西方的网格设计和黄金比。这些规矩让阅读变得条理清晰,而不是零零散散的。我的老师杉浦康平则提出了东方式的“网格设计”,我们要用网格建立一个系统,不同的网格内又有自己的创造和设计,有规矩又不局限于规矩。这样的“网格”是隐藏于文本之间的,就像杉浦老师所说,你这本书要做得有规矩,但是不能被人们看到明显的格子。标题、体例、注释、图解都在系统之中,虽然看不见“格子”,但是看起来怎么就那么舒服。

而“时间感”就是我提出的“书筑”的概念。建筑是容纳人和物的容器,书是容纳文本信息的容器。当你建筑房子的时候,如果它只是一个架子,它就只是一个“死”空间,但当人进来以后房子就变“活”了。当人在室内走动,就与空间产生了时间关系。一个好的建筑设计师,会很好地把握一个人在房间里流动的时间,如何停留,如何顺势看景,引导人们在流动中享受空间之美。书也一样。

所以书籍设计不是排版,不是把文字扔进去,而是要掌握快慢的节奏,设计阅读与人的时间关系,让阅读产生音乐感,导演一出“书戏”。做书就像演电影一样,什么时候开场,什么时候黑幕,书名在黑幕中忽隐忽现,此时我是一名导演,我在引导读者“入戏”。

故纸温暖

它是折射时代的一面镜子

新京报:中国古代的书籍装帧跟现代装帧很不一样,带有浓厚的文人趣味,你对此怎么看?

吕敬人:古代做一本书要耗费很长时间。一次印一两百册,而不是泛泛的几万册。除了皇家、权贵、官府和有名的文人,没多少人能投入那么多成本刻制雕版。那时候文人对书的品位很高,中国汉字雕版至今依然被当做最精彩的艺术品之一。

古代书籍设计也在随着技术的进步而改进,在数千年漫长的古籍创作中,它们经历了简策、卷轴、经折装、蝴蝶装、包背装、线状等形式。我认为中国古代书籍的创造力比今天都要强。你看它们的版式,字体的编排,字体灰度的掌握,比我们现在要讲究得多。

新京报:到民国时期书籍设计又发生了哪些变化呢?

吕敬人:因为辛亥革命后全盘西化,线装书被取消了,竖排字改为横排字,全面仿效西方的书籍制作。当时艺术创作氛围很宽松,很多人到国外取经,大部分人去日本,少部分人到欧洲。民国的设计就是“拿来主义”,学到以后充分学习利用。当时涌现了一批装帧家,比如鲁迅、丰子恺、闻一多,他们博采众长,极大丰富了书籍的设计语言。鲁迅为自己的作品做了很多精彩的封面和插图,代表设计有《呐喊》《彷徨》,都能找到学习的出处。

新京报:新中国建立后的几十年,书籍设计又发生很大变化,你说过这和经济基础有关。

吕敬人:当时经济条件不好,做书籍设计是不可能的。有书读已经是恩赐了。所以书做个封皮就行了,封底还是白底的,因为节省铜板和油墨。“文革”结束后,流行的设计就是俄罗斯的构成主义和装饰主义,装帧就是画封面,插图加文字,封面唯一,内文无须设计。苦难时期,有馒头咸菜就不错了,只要温饱,谈不上美。现在人们条件好了,有精神追求了,就要求菜色新鲜,要求摆盘精致。人们在有意识地改变。所以说,装帧设计是折射时代的一面镜子。

新京报:对于目前的书籍装帧,你有过许多批评。你认为现在情况有所好转吗?

吕敬人:最近二十年中国的书籍设计发生了很多改变。在保留前辈风格的同时,引进了现代设计意识,包括整体设计,风格也更为多元。除了市面上标准化的作品,也出现了不少带有设计师个性的作品。

但中国的书籍设计整体上还是落后的,一在于设计理念,二在于投入的完整度,三在于工艺的细节,这些都存在问题。我们现在通过举行书籍设计比赛、进行评选来做引导。但是由于分母太大,这点改变可能暂时还没有明显地体现。但是在一些独立书店中已经有所体现了,它们不像大型书店一样进行大批采购,老板都是有品位的,采购的书不仅要内容好,还要有优雅的体态。

新京报:在上海举办书籍设计40年回顾展览期间,你曾参加了一场讨论亚洲书籍制作可能性的论坛。你认为存在一种统一的亚洲书籍设计的特征吗?

吕敬人:如果要归纳特征,那还是要用到杉浦老师的观点,“多主语”的亚洲。亚洲民族多,语言多,文化形式多,我的天啊,东方太丰富了。杉浦老师说万物有灵,不能忽略任何一个。对每个国家的文化都要尊重。他提出了“噪音学说”,全世界充满了“噪音”,因为所有主语一同发声。杉浦老师的书也充满了“噪音”,充满了各个民族有声有色的东西。

西方化的简洁提倡高度的概念抽象,形成高度纯净的东西。杉浦老师不反对简洁,但世界不能被简洁统领。他说你的脚往地上一踩,会扬起千亿灰尘,这些尘埃都是生灵。我们生活在这样一个世界里,当意识到这点后,你的眼光就不一样了,单主语是不对的。