编者语:

熊伟认为,很多时候对现阶段中国金融系统的探讨缺少一个合乎我国国情的框架,那么该如何将政府放进框架从而对中国问题做一个相对系统的分析?在中国的金融市场上,监管和市场的关系复杂,又该如何处理市场稳定和市场投机的关系?敬请阅读。

演讲人/熊伟(现任香港中文大学(深圳)经管学院学术院长)

演讲人简介

熊伟,现任香港中文大学(深圳)经管学院学术院长、深圳高等金融研究院院长、普林斯顿大学金融学讲席教授与经济学正教授、兼任美国金融学会旗帜期刊《金融杂志》(Journal of Finance)联合主编、美国国家经济研究局研究员,香港金融研究中心海外顾问。

熊伟教授在1993年获中国科技大学近代物理系学士学位,1995年获美国哥伦比亚大学物理系硕士学位,2001年获美国杜克大学商学院金融学博士学位,其主要研究领域是资本市场及行为金融,包括投机性资产泡沫、异质性信念的资产定价等多项主题,目前研究兴趣主要集中于中国金融市场、金融危机中的信念扭曲方面。他曾在《政治经济学杂志》(Journal of Political Economy)、《金融杂志》(Journalof Finance)等国际顶级期刊发表多篇论文,并荣获2012年史密斯·柏林顿杰出论文奖(Smith Breeden Award)、2013年纳斯达克-欧麦克斯最佳资产定价论文奖(NASDAQ-OMX Award)、2014年孙冶方金融创新奖、2018年中国经济学奖。

核心摘要

中国的金融体系相对于西方来说有其特殊性,这种特殊性体现在政府对金融体系有重要的影响。目前中国并未建立较完善的金融体系理论框架,而是借用西方的理论框架,但西方的宏观经济理论框架并没有将政府的影响力纳入其中,这与中国金融体系现状不相符。

基于现有的西方宏观金融模型,理论框架将政府机制纳入模型中,并考量了“政府锦标赛”激励机制,因为这个激励机制为地方政府借债提供了动因。目前被广泛讨论的杠杆和房价问题与这个激励机制有重要联系。

政府对股票市场进行干预,这在一定程度上有利于金融稳定,但也有将市场上注意力过多地从基本面转移到政策层面、导致价格有效性降低的可能性。在模型中引入“市场噪音”,政府干预在一定程度上降低了市场噪音,但因为政府对市场情况的掌握有其限度,难免会带来由政府干预引起的噪音。如何把握政府干预市场的程度,是一个需要权衡的问题。

以下是正文内容:

今天非常高兴来到大讲堂和大家进行交流。

学术讨论需要一个框架,但对于现阶段中国金融系统的探讨,很多时候缺少一个框架。现在高校惯用美国的框架,因为它比较成熟,用起来也比较顺手,但不一定对中国适用。我们是否可以对西方经济学、金融学里积累了几十年的理论框架做一些调整,把中国的一些重要元素放进去,从而对中国问题做一个相对系统的分析?这是我的初衷。

在中国的金融体系中存在一个特有的结构,中国政府在经济里占有重要的位置、发挥重要的作用,如果我们要建立一个完整的框架,如何将政府放进这个框架就成了一个问题。因为除了央行主导的货币政策之外,政府在西方金融体系框架里的作用微小,但在中国,政府的作用很大。中国现存的一些问题,比如杠杆过高、房地产价格飞涨,其实跟地方政府有很大联系。我最近正尝试将政府的作用放到宏观经济的框架里。

另外,在中国的金融市场上,监管和市场的关系复杂,这与其他国家两者的关系不太一样。对于如何处理市场稳定和市场投机的关系,我在最后一部分会谈谈自己的理解。

一、中国金融体系的特殊性

近年来对于中国金融稳定的担忧越来越强烈,这些担忧里最重要的两点,一是杠杆率攀升,二是房价上涨。

我先谈一下杠杆率这个问题,它在我稍后会谈到的理论框架里占有重要位置。2008年之前中国债务大概是GDP的120%,相对稳定,2008到2011年上涨迅速,因为这是“4万亿期间”。“4万亿期间”之后这个比例继续上涨,在近期涨到200%以上。杠杆率上升的一个重要原因是影子银行体系,因为这个体系难以被系统地统计,我们就以理财产品的大致规模作为例子。全国理财产品量从07年接近于零,到2015年占GDP的大概1/3,增长较快,这与美国06年的时候有很多相似的地方。

在海外,对杠杆的研究主要源于对违约、信用风险的担忧,因为金融公司的生存问题和信用风险是相关的。在西方经济学里有一整套对信用风险的评估体系,里面牵涉到许多机制。从借款人的角度,旧的贷款到期了,通常的做法是借新债还旧债,因而有滚动风险。一般说来,金融危机是由滚动风险引起的,因为借款人借不到新债,所以旧债会违约。但滚动风险的出现背后存在着各式扭曲和外部性,比如雷曼兄弟事件发生的时候,每晚它有25%的债务在滚动,因此金融机构的协调问题就出现了。个体借款人在决定是否继续给雷曼借款的时候,考虑的因素不只是雷曼将来是否还款,还需考虑其他借款人是否也借钱给雷曼,如果其他借款人不借,雷曼就倒了,这就是挤兑风险。在一个完全市场化的环境下,这种信用风险是由很多不同参与人之间的互动决定的,一旦失调,债务危机就会发生。

但西方的市场机制在中国并不一定适用,因为中国有特殊的机制环境,中国有双轨制,私有企业和国有企业之间存在复杂的关系。中国的金融体系是有一整套框架的,它有自己的制度选择。在这样的制度环境下,金融风险的含义是不同的。雷曼兄弟最后倒闭是因为挤兑风险,如果这时候有一个政府出来协调的话,就会有不同的结果。

西方银行业也是基于这个体系。存款保险是海外金融的核心,它存在的原因就是挤兑风险。银行业要借短存长,存款是短期的,贷款是长期的,这就会导致期限不匹配,从而引发挤兑风险。虽然银行提高资产准备金可以帮助缓解挤兑风险,但最终无法彻底解决这个问题,因此才需要政府提供存款保险。

美国这种市场下的挤兑风险并不完全是负面的,对于一些经营不善的银行,这是一个自动的市场选择过程。如果一些银行在有政府存款保险的保护下,还是出现问题,市场就要把这些银行清理出去。美国在几十年或者几百年之间,经历了多轮危机,这是他们的制度选择。在这个制度下,债务危机会定期出现。但在中国的制度环境下,西方式的债务危机不会发生,因为如果这样的事件发生,中央政府会进行干预,而不会像美联储作出让雷曼倒闭的选择。大量债务是从国有银行贷给国有公司或者地方政府,以及其他和地方政府相关的平台。在这么一个环境下,债务危机不是真正的风险点。

房地产问题和杠杆问题性质相似。在美国,房地产问题和债务、资产证券化、一系列金融产品的推出导致的投机、以及对风险控制的失调有很大关系。它的机制和中国现在房地产的问题很不一样。中国的房地产作为地方政府主要的资金来源,与政府的政策有直接关系。所以衡量中国的房价是否过高,不能用美国的框架来类比。

二、宏观经济框架下的中国政府

标准的西方经济学框架是建立在个人选择、风险偏好、公司生产力增长等基础上的,政府不在这个框架之内。我想把中国的政府体系放到这个经济框架里,因为政府在中国经济里占据很重要的位置。

中国政府是一个庞大的体系,是一个多层机构。中央政府制定总的政策,地方政府执行。地方政府占有70%的财政支出,在财政上也有很大的独立性,但这个系统里存在一个“地方政府锦标赛”,它指的是虽然地方政府有很大的财政自主,但需要中央统一评估他们的表现,因此他们有很大的发展动力。

在海外市场经济环境下,这个锦标赛也普遍存在,比如上市公司内部就存在许多锦标赛,和中国不同的是,这些锦标赛不在政府机构。中国的锦标赛机制与公司经理人通过股票等方式激励的机制非常相似。这个激励机制在促进地方政府推动基础建设的同时,也会带来短期效应。在上市公司,激励机制为公司经理人提供财务造假的动力,这就会导致短期效应。短期效应是激励机制不可分割的一部分,所以在设计框架的时候,它也会被考虑进去。

政府中存在一个现象,地方年审的GDP加起来比全国GDP高,这与上市公司中出现的问题很相似。从债务角度来看,因为存在针对地方官员的激励机制,借债具有诱惑力,就会产生短期效应。如果还存在影子银行体系,这个短期效应就更明显。当我们把地方官员的激励机制和地方政府在经济上的作用考虑进来,就会发现一系列效应,这些效应具有两面性。我希望引进一个框架来更好地解释这些现象。

我将哈佛大学教授Barro在1990年的一个框架做了拓展:

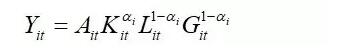

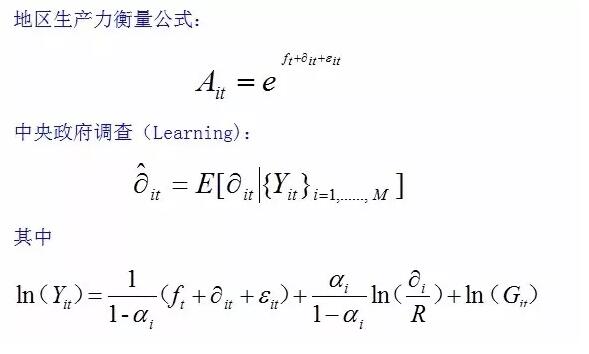

这个框架的基础是小的开放式经济,这个假设其实不很贴切,因为中国的资本市场不一定是开放的,但为了方便,我们就用了这个小的开放式经济的假设。假设这个经济下面有三十个省,每个省有一个自己的区域经济,每个区域的产出是,i代表某个省,t代表每个五年计划的其中一个阶段,A是每个区域的生产力,是给定的,K是每个地方的资本,L是劳动力,G是由地方政府提供的基础设施。主流的宏观模型里面是没有G的,我们把G放进来,它代表地方政府影响经济的主要通道。

地方政府将一部分税收用于基础建设,一部分税收用于政府内消费。基础建设的资金来源有三个部分,它们是预算内支出、地方政府卖地收入、市场融资。市场融资指的是通过银行、债券市场、理财产品等等影子系统进行的融资,在一些年份里,这部分资金来源甚至比另外两个来源更重要。债务与政府的投资和基础建设息息相关。

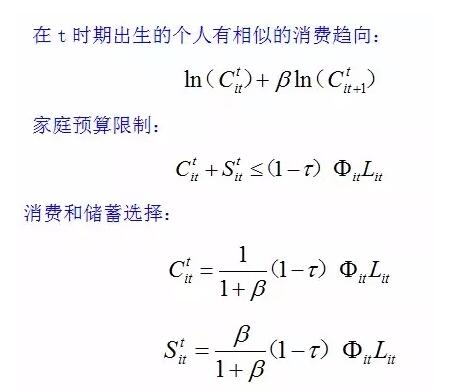

谈到宏观经济,我们就需要引入代际(见以下公式)。假设每个家庭存在年轻的和已退休的两代人,年轻人获得工资,工资一部分被消费,另外一部分被存下来,等退休的时候再消费,而退休的这代人正在用以前的存款消费。每一代人有独特的消费偏好。公式里的L是他们的劳动力的支出。假设每个区域的劳动力总数是固定的,这些人只要在年轻的时候都必须工作,工资由他们的边界生产力决定。税后总的收入用作消费和存款。

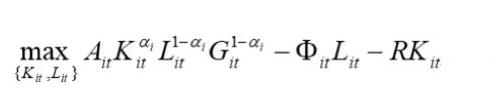

另外一个很重要的部分就是公司(见以下公式),假设每个区域里有一个代表性的公司,A是生产力、K是资本、L是劳动力,还有政府提供的G,用在基础建设设施上面,公司若要雇佣劳动力,就要付工资,公司还要租用资本K,我们假设租用资本的成本是R。每个区域的资本、产出是由它的区域直接决定的,它的产出和G成正比,因为G直接推动这个地方上的产出。当然,A这个生产力还在,因为这个都是大家不可忽视的,不同的地方生产力高低也有差别。但是这里生产力分为两部分,一部分是地方上的生产力,另一部分是地方政府提供的基础设施,这两部分直接决定了每个地方的产出。

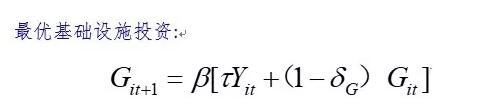

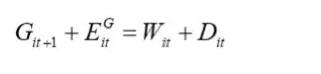

由于G对产出有重要推动作用,如何激励地方政府来做基础建设就成了一个问题。假设地方政府每一期都有新的地方长官,他每年处理的是预算(Budget),Y是是当期的税收(见以下公式),加上之前的基础设施,它可以用来建更多的基础设施,就是下一期的G,他也可以拿出一部分来作为政府系统内的消费。假设地方长官关注的只是当期政府体系的消费、将来所有消费的总和、以及将来的福利,下一期基础建设的多少就可以被推算出,这就是β这个比例,它跟政府的动态β有关系,如果β值大,更大一部分资金会被用作下一期的基础设施建设。但重要的是,建多少基础设施由两部分决定,一部分是地方政府的预算大小,另一部分是地方政府的关注点,如果假设政府只关注政府体系之内的消费,而不关心民众的话,就会得出一个规模来。

假设有一个中央社会规划者,它不但关注地方政府消费,还关注民众的消费,我们就可以算出一个社会最优投资规模(见以下公式),它考虑的是整个社会的预算。所以中央政府的投资比没有激励机制的地方政府要高,如果每个激励机制,地方政府只关心政府本身的待遇,而不关心民众,就会产生一个外部性,这个外部性导致了投资不足。投资是需要激励的。

我快速介绍一下技术性方面。我们可以想像生产力有三个不同部分,A是最大的地方的生产力,这是一个指数函数,里面有三部分,一部分是f,代表整个宏观经济,跟地方经济没有关系。还有一部分是∂,是书记或者省长个人的能力,如果地方长官能力强,地方上的生产力也就越强。ε指的是非人力可控因素。从激励机制的角度,中央政府定期评价地方长官的能力,就有一个调查(Learning)的过程,它通过观察各地的产出来判断地方长官的能力,中央政府有一整套体系来分析这个能力。产出是一个重要信号,比如GDP就是一个很重要的评估标准,它和G每四届成正比。中央政府对每个地方长官的评估是,它和本地方的产出直接有关系,地方产出越高,地方长官的能力也越强,但它和其他地区的产出也有关系,如果其他省做得更好的话,这个地方长官的能力相对来说就不那么突出了。

因为有了这么一个锦标赛,每个地方的激励机制就变了,它不仅需要关注政府内部的福利,还要关注自身的业绩考核,地方的基础建设量就增加了,在公式上大家可以看到,以前只有β,现在多了地方长官的评估压力(见以下公式)。

我也提一下各种短期效应。假设中央的评估只依赖地方上报,地方就会有虚报的冲动。如果多报,评估的时候看起来会好一点,但同时也要多转税收给中央。

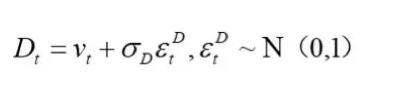

杠杆率也是短期效应的一部分。在框架里我们可以把杠杆放进来(见以下公式),在框架里我们假设每一期地方政府还是选择G和E,但他们的决策范围不只是W,因为可以借一部分D来扩张预算(Budget),如果能借D的话,G就会成倍上涨。一旦有了激励机制,推动当期业绩的激励和之前我提到的地方长官的锦标赛有直接关系,这项越大,借债的冲动也越大,下期还债的压力也随之增大,下一期的还债压力跟这期的激励冲动最终决定了拥债多少。

我们这里推导的借债程度是否过高,需要一个参照物。如果地方的发展本来就很快,但只是资金不足,在这个情况下,借债是有帮助的,问题只是在于这个标尺在哪儿。

还有一个不同地方的竞争关系问题,对某个地方长官的评估,不只是与他直接管理地区的产出有关系,也跟其他竞争者有关系。一个地方长官在制定投资计划的时候还要考虑与之匹配的地方,而刚好这个匹配的地方也投得多,就会产生一种交叉压力,导致大家都多投,最后交叉反馈、越投越多。

总的来说,这个框架是一个增长模型,在其中增加了中国特有的政府体系。在这个系统下,激励机制一方面推动了地方的经济建设,另一方面它会导致短期效应,这反映在数据虚报和地方政府过度投资上面。

三、政府对股票市场的干预

现在我们来谈谈政府和市场的互动问题。中国金融系统下的政府干预比较频繁,有针对银行的,也有针对股票市场的。我们就以政府对股票市场的干预为例。

中国的股票市场比较新,政府需要通过市场干预来保护投资人、保持市场稳定和降低价格的波动。那么政府在进行干预的时候,对市场的动态(Dynamics)有什么影响?市场参与者会如何对这些干预进行反应?更基本的问题是,政府在干预的时候,目标函数应该是什么?

主要有两个目标,一是直接降低市场波动、维护市场稳定,二是改善市场的信息有效性。在一个相对市场化的环境下,价格应该反映市场的基本面,因为价格会最终指导金融系统的投资。

这个模型是一个相对理想的框架,基本面可以直接被观察到,信息的有效性问题是不存在的。在这个环境下有很多不成熟的散户,需要政府干预来稳定市场。在这个环境中再加入一些信息扭曲、信息摩擦,基本面就无法被看到,这就会牵涉到一个问题,市场参与人在做一些主动的信息摄取的时候,是选择研究市场的基本面还是研究政府的干预和政府的政策?政府干预可以稳定市场、降低市场波动,但有时候会把参与人的关注点从基本面调动到政府的政策。因此,尽管市场波动是降下来了,但价格的有效性也变差了。降低价格波动和提高金融市场价格的信息有效性这两个目标在有些情况下是会偏离、甚至是相背离的。在这个环境下做政策选择的时候,要考量如何保持这两个目标一致。

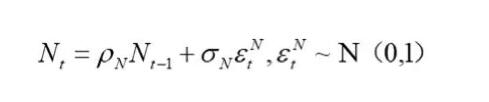

假设有一个股票,在模型里称为风险资产,它每期支付分红(Dividends),v是它的基本面,这个基本面每期在变,假设这个基本面v能被直接观察到,没有信息上的摩擦。市场上有一些噪声交易员,每一期产生噪声交易,他们的交易量跟基本面、价格都没有关系,每期相对上期是个随机过程。除此之外还有一些理性投资人,他们很了解市场环境,但他们都是短期投资人,只关注下一期的回报,而不关注更长期的基本面。尽管他们理性,但因为只关注一期,市场上就会出现不稳定性。如果市场噪声交易员很多,下一期波动性就会很大,投资人尽管知道这期价格已经低了,也不会买入,因为下期可能更低。这会导致很大的不稳定性,而且噪声交易员造成的波动直接对应着市场风险。如果一个市场只有噪声交易员和短期理性的投资人,它是很不稳定的,这时政府干预就有必要,这些政府干预包括政府直接购买股票以稳定噪声交易员带来的不稳定因素。

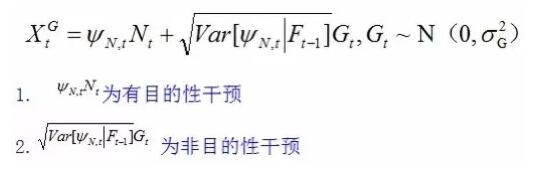

假设政府的直接目的是抵消一部分噪声交易员的仓位,公式中是噪声交易员的交易,政府在组织交易的时候,可能不了解市场的完整情况,对市场的判断不一定完全正确,所以可能会带来新的噪声,公式里G是政府干预带来的不可控噪声,它的量和参与程度直接相关。如果政府干预很大,虽说把噪声交易那部分压下去了,但还带来其他噪声,这是一个权衡问题,政府干预的程度和政府的目标有关。

另一个目标是市场的价格有效性,资产价格和基本面要匹配,匹配度越高,价格就越有效。平抑波动和达到价格有效性这两个目标函数在很多情况下是相似的,如果噪声交易员对市场的影响大,波动也大,价格的有效性就低。如果政府能对冲掉噪声交易,可以稳定市场,同时也能提高价格的有效性。在这种情况下两个目标就达到一致,这时候只需关注价格的波动。

但价格有效性这个目标函数相对抽象,它难以直接被度量,一般人们只能观测到价格,观测不到基本面,就算价格偏离了基本面,偏离了多少也是很难测量的,这是操作层面上这个指标不常用的原因,也因此,在操作层面上对干预效果的衡量主要集中于波动方面。

在基本面不能被观测到的情况下,投资人需要摄取信息并且做信息分析,他需要对分析基本面的信号还是政府方面的信号做出选择。市场在二选一的环境下存在两种可能的均衡,一是以基本面为中心(Fundamental-centric)的均衡,二是以政府为中心(Government-centric)的均衡。在以基本面为中心的均衡下,市场参与人关注的信息集中在基本面,因此市场的交易最终起到对信息的汇总的作用,市场价格会体现市场参与人摄取的信息,所以交易的价格会在很大程度上反映基本面。

另外一种均衡是以政府为中心的均衡,在这个环境下,参与人只关注政府,交易出来的价格只反映政府的信息。我们假设政府是较理性的,而且他事先可以做制度选择,以基本面为中心还是以政府为中心这个问题由政府的干预程度决定,干预程度越高,政府在价格和市场的影响也越大,自然市场对政府信息的关注度也越高,最后关注点都转到政府上了。但如果政府适当控制干预,其在市场上的影响在一个相对可控的范围中,市场的注意力就还集中在基本面上。这两个情况都会出现,它和干预的选择是有关系的。

如何做出干预的选择与政府的目标有关。如果政府的目标只是降低波动,市场波动可以降到很低的水平,但是因为市场的注意力已从基本面转到政府,价格的有效性水平会很低。但如果政府只关注价格有效性,而完全不在意波动本身,我们只会看见以基本面为中心的状况。这里就会有一个临界点,干预程度一旦大于这个临界点,市场的关注度就会转移,价格的有效性就降低了。

总的来说,这是一个理论框架,这个框架讨论的是政府干预如何帮助稳定市场,里面最重要的是价格波动和信息有效性,它们可能出现偏差,这主要是由于政府干预会分散市场的注意力。

金融市场在中国经济的位置是独特的,它的机制设计、选择都与这个任务有很大的关系。很多双轨制期间留下的印迹还在,政府体系对金融体系有很大作用。今天我用这个机会介绍一下我正在开发的框架,希望对系统地分析中国特有的经济结构下的金融问题有所帮助。

我今天就讲到这儿,谢谢大家!