2017年是商务印书馆创业120年,也是商务的精神灵魂张元济先生诞辰150年。这一年从年初开始,各地的纪念活动就以北京、上海两地为中心主题鲜明、形式多样地开展起来。3月份,张稷主任带着我们赴上海图书馆商谈选题。我这才了解到,张元济先生与上海图书馆渊源深厚,他曾为上海图书馆前身合众图书馆多方征集文献,并向其捐赠了大量珍贵藏书,奠定了今日上海图书馆历史文献的馆藏特色基础。此外,张元济及其后人还将家中所存往来书信、工作文件托付上海图书馆妥善保存,使上海图书馆得以保有丰富的张元济私人文献。在上图历史文献中心,我们首次见到了《涵芬楼烬余书录》(稿本)。(以下简称“稿本”)稿本是用牛皮纸做封皮装订起来的10本小薄册子,小16开大小(高235mm,宽170mm)。封皮不是很平整,翻开来发现背面有的还贴着邮票,很契合张菊老将旧信封重复利用的习惯。其中四册的封皮上有顾廷龙先生工整隽秀的小楷题署“涵芬楼烬余书录”及经、史、子、集各部的标注。恭敬阅览稿本内页,发现这是一本很特别的“稿本”,它并非菊老的原始手稿,而是打字油印本。十册从内容到版式、标点都经菊老统一修改,每页都留下了他的批注、校改手迹。上海商务印书馆1951年出版的排印本即是据此稿本发排付印的。

张元济于中华文化存亡绝续之时,大规模整理濒临毁绝的传统典籍,离不开商务印书馆这个平台。影印出版“稿本”这一历史文献,既是对走过了120年不凡历程的商务的致敬,也是为了彰显张元济先生在古籍保护领域的巨大贡献、非凡造诣和高贵品德。基于这样的理解,回京之后我们很快确定了选题。

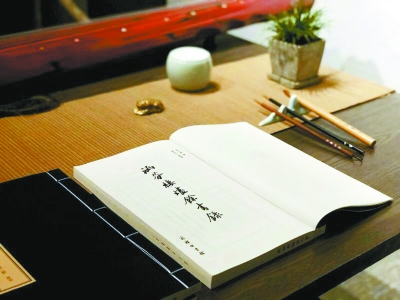

“稿本”自影印出版以来,就以其含蓄雅洁的印刷装帧之美赢得了读者和专业人士的赞誉。而这也是整套书在编辑出版过程中最费心力的难点了。最初曾考虑过以特种纸四色印刷搭配现代装帧样式,后来否定了,因为现代的任何形式显然都无法承载这部书厚重的历史内涵,最终确定了宣纸仿真印刷的思路,并几经比较,选定了中国影印古籍水准最高的一家印刷厂。为了将稿本原貌最真实地呈现给读者,我们不得不与印厂沟通确定了几点显然是增加成本的做法。首先为了体现经历漫长岁月之后发黄的内页,印厂建议了一种偏黄的宣纸,但并不自然,为此专门调了一种更接近原稿的底色来印刷。内文印刷的主色包括正文文字的颜色(一种油墨的蓝色)和信笺栏框的红色,而这种油墨的蓝色在10册中深浅不一,一是年久月深造成稿本出现的褪色现象,二是因为稿本至少由两部油印本配成(当时为便于征求意见曾油印多部)。为了调出全书统一使用、且与红色栏框相协调,又尽可能接近原稿的“油墨蓝”,印厂前前后后打了十几次纸样,我们部门反复比对讨论看效果。稿本中另一个突出问题是,部分页面因褪色或洇化现象,导致个别文字无法识读,则需一一圈出,嘱咐排版人员做精细修图处理。

提到“稿本”封面与函套的材质,实际上印厂给我们提供了多种选择,甚至可以结合设计方案定制材料。我们选用的仍是传统古籍常见的磁青纸封面和蓝布函套,这样的设计也许才能更好地代表那些早已不存于人间的涵芬楼珍籍,引起我们心底的痛感与思考。

参与“稿本”的编辑工作,最难忘的是在稿本中见到了诸多张元济先生编书的细节。这部书张菊老自事变后第二年(1933年)即开始编撰,到1951年才出版,前后历时十八年。耗费如此漫长的时间,一是因为当时动荡的战乱环境,书稿的编写要提防被亲日势力发现,必须严格保密。菊老在撰稿过程中常常不能及时查对原书,故稿本中多处可见他将有疑问的字句写在页眉醒目处,并标注“查”字提示自己尚有未做的功课。当查对以后,则划去该字句,或在“查”字前添上“已”字。另一方面,《涵芬楼烬余书录》基本都是菊老挤出时间编写的,因为七七事变前他还在主持商务两部大型古籍丛书的出版工作,即《四部丛刊》续编三编和《百衲本二十四史》。稿本素朴的牛皮纸封面上可见张菊老批注的“发排”“可以发排”“覆校”“又覆一过”等字迹以及签名、日期。其中第7、8、9、10册,日期的时间跨度从1937年5月至1949年11月,长达12年;第3册则出现了三个临近的日期,分别是1949年的11月6日、11月15日和12月7日,表明在1个月内,菊老至少覆校三次。这些令人难忘的细节生动地诠释了以张元济为代表的先贤们在困难甚至是灾难面前不降低标准、坚守底线的信念与担当。