中山大学中文系李晓红老师去年在天津拜访了“要整理的东西很多,所以每天都很忙”的叶嘉莹先生,并记录下了拜访前后的点滴,或能稍稍呈现叶先生忙碌又安宁的诗书日常。《文汇学人》分上下两篇刊发,此为上篇。

叶先生打手势确认“中西书局”的“中西”是取中西文化结合的意思

缘起:景师的惦念

我原未敢想拜访叶先生。夏炎教授朋友圈发布第二届南开中古社会史工作坊 “中古中国的知识与社会”议程(按:南开大学历史学院主办,2018年9月22日,本文写于2018年10月)

后不久,景蜀慧老师遇到我,问:“晓红你最近要去南开啊,去不去看叶先生?”

2010—2013年我在景师指导下进行博士后科研工作。景师是1990年代缪钺先生和叶嘉莹先生联合培养的博士。2011年我赴京参与早稻田大学师友聚会,景师即让我顺道去拜访过叶先生了。

那时有出版社拟印 《叶嘉莹说阮籍咏怀诗》,文字本自叶先生1964年在台湾所作“大学国文讲座”相关录音。叶先生请人做过初步的录音转文字工作,想再请人校对。景师听说此事后主动提出协助,因她当年就是听叶先生寄来的讲座录音承教的。本来据景师所存录音带也可校对,不过景师认为若能用叶先生自藏原版音频校对更佳。考虑到音频珍贵,不敢使用快递寄送,而京津城铁交通方便,景师便派给我登叶府取音频的光荣任务,因此有了我的第一次拜访叶先生。

很遗憾当时没写日记。据同期所摄天津梁启超饮冰室书斋照片,应是2011年3月13日到的叶府。一早从北京出发,到达时应过上午十点了。叶先生已备妥一切,不多寒暄,落座即娓娓道来该批音频资料之由来,与缪先生、景师之学缘,及音频文字核对当注意之事项,很快就到午饭时间。忘了是先生的两位学生接我一起到的叶府,还是我到后叶先生请他们来作陪的?总之当天午饭是与先生的两位学生一起吃的,依稀记得先生说:“老人家吃饭太简单,就不留你在家里吃了。由我这两位学生带你到外面餐馆吃吧。”其中一位学生是现任教于南开大学文学院的汪梦川老师,我们一路逛校园觅食聊天,十分愉快,临别我感谢他俩带我认识南开,他俩感谢托我的福共享叶先生赏饭打牙祭,忽忽六年过去,脑海里犹余当时聊天八卦之吉光片羽,打牙祭的菜式则全无印象了。

如今景师这么一提,看望叶先生的愉快记忆是复苏了,但想到叶先生年高德劭,又逢中秋佳节,谅拜访者当不在少,恐怕自己给先生添麻烦,顿感为难。赴津两天前我又思量起景师的提议,便短信请示是否向叶先生祝贺中秋,景师复曰:“我已给叶先生寄过月饼了,你如要再送,得以你自己的名义。你可以先联系一下叶先生助手张静,看先生是否方便。”意识到景师仍葆有中古时人 “在三之义”(潘尼《释奠颂》)的尊师之道,时时顾念师恩,不禁为自己之疏于情礼而羞愧,但仍感到一阵释然:老师的情意已达,我还是别增添先生的接待量了。

不料第二天我经过景师主持的《陈书》修订小组课,临走时景师又叫住我:“晓红你明天到天津啊,真不联系一下叶先生?”说实在我心里很犹豫。不久前叶先生将自己全部财产捐赠出来设立“迦陵基金”、已完成初期捐赠1857万元的新闻正脍炙人口,区区虽有敬意,但畏

“触热到人家”(晋代程晓《嘲热客诗》)之言,殊无登门攀附之念。

景师的再次提议,使我又背负上一种近于师命的压力。踌躇至当晚公选课毕,我才给暌违多时的汪梦川老师发了短信联系。天津回来后再见景师,她问:

“叶先生好吗?”

“因为叶先生耳朵有点背,现在通电话少,你觉得她说话中气如何?”

“行动还方便吗?还练没练功?叶先生之前一直有练鹤翔庄,不知现在还能不能坚持练?”

“她的保姆如何?哪里人,你觉得她照料得好不好?”

……

我几乎要汗如浆下,不仅因为一连串的答不上来。对景师而言,叶先生是她九十五高龄的、已有点耳背的老师,何关“触热到人家”事。我的顾虑貌似避俗而实俗入骨,顿悟“情之所钟正在我辈”,似乎懂了景师的惦念。

柳暗花明的趋谒

9月21日一早飞机启程赴津门。我预备了一本敬呈叶先生的拙著《文体新变与南朝学术文化》,因其中讨论永明声律审美的继古与开新一章,借鉴引用了先生的《论杜甫七律之演进及其承先启后之成就》,合当向先生汇报。但未确定能否见到先生,并没题签。着陆滨海机场后打开手机,收到汪梦川老师的短信:“李老师您好!我问过先生了,这几天她的日程都已经有安排了(临近中秋,有些推不掉的活动),非常抱歉!”有点怅然,同时也不无释然,转手即将书赠与同行学友了。可以说至此我对于拜访叶先生仍无定念,准备不周自不待言。

22日下午我完成发言回座,看到手机浮现汪梦川老师来电,接着又看到短信:“李老师您好!刚叶先生来电话,说明天上午可以抽出时间,您还过来吗?”

显然叶先生对于见我,也有犹豫。拜见时我才知近年来先生每天近乎废寝忘餐地工作,极少应允求见。但彼时我并不知情。不过体会到先生是一天后才决定见我,知道老人家有心,当然极愿意来。

我马上一边向景师寻求见面指导;一边询问同行有无陪我趋谒叶府者。因为机会如此难得,我却无准备访问话题,很是担心到时无话可说。幸而上海中西书局的李碧妍博士乐意同行。

碧妍已定好23日上午十时返沪的高铁票,票都取了。听说我要去拜访叶先生,她大呼后悔:“我为何要提前取票啊!?这下没法网上改签了,我想去见叶先生……”一夜辗转后,她起了个大早,先打车到天津西站,把上午十点返沪之票改签到下午;再通知我可以跟上同访叶先生;然后打车来跟我汇合。

距离叶先生给我的时间——23日上午10点——之前的25分钟,我俩就在叶先生楼下碰上头了。那时还没人跟叶先生汇报过有碧妍这位不速之客。因不确定她能如愿改签,我不敢叨扰叶先生请示同行事宜。碧妍在车站发来她改签成功的信息后,我才开始忐忑这样是不是太唐突了叶先生?在汪梦川肯定先生会宽恕后,我们拨通了先生家的电话:

“喂?”

“先生您好!我是景蜀慧老师的学生李晓红。”

“我知道了,你过来吧。”

“谢谢先生。我已经在您门下——”

“那你按门铃。”

“先生不仅我自己,我还带了一位您的读者同来,可以吗?”

“可以可以,你按门铃吧。”先生的语速超乎我对老人的想象,语气更是爽利。

“好的。谢谢先生。我们现在就按。”

拖着行李箱,捧着景师叮嘱的鲜花,我们上楼了。

先生的保姆王阿姨出来开门,请我们在门外稍候几分钟,说先生还没准备好。我看了一下时间,我们的确早到了接近十分钟。

阿姨看了看我俩愣头青的模样,说:“下次来不用买花啦,先生花粉过敏。你们买来,等会儿又得丢掉,可惜。再稍等一会儿啊。”阿姨虚掩外门,转头去看先生。

很快又出来,这回是敞亮地说:“可以咯,进来见先生吧。”

我们一个拖着行李箱入门,又一个拖着行李箱入门。手忙脚乱地,仰头看到先生正站在玄关处等我们,蓬蓬的花白头发和依旧红润的微笑面容,说着“谢谢你们来看我,请进来坐吧”。

九十五岁的先生,身形是不如七年前硬朗了,神情里还稍有些许疲态。阿姨说:“你们真幸运啊,八十多岁的老爷爷,跟先生约见,先生不见,没时间。你们这一约,先生就让你们来了。”

我们很不好意思。先生说:“我年纪这么大了,要整理的东西很多,所以每天都很忙。”

我俩赶紧自报家门,说来祝先生中秋佳节快乐。先生示意我们到客厅沙发来,说:“赶紧坐,赶紧坐。”然后自己转向一个比沙发稍高三十厘米的转椅上,纡徐稳当地坐下,同时说道:“不好意思啊,我年纪大了,只能坐这个比你们高一点的椅子,因为低的坐下了难以站起来。”

坐定后,先生请阿姨拿来签名本让我们各自签名留档。我们一时半会儿也不知道写些什么好,看到之前有来访者留下了自己的通讯方式之类,想到自己只是小辈,也就只写了各自的姓名和单位。

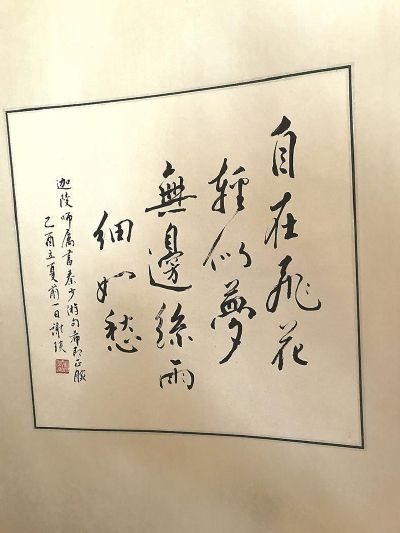

先生座右之“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”卷轴

先生落座时,我顺势看到先生座椅右侧墙上挂一卷轴:“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”笔势空灵,又泛发温润质感,不禁直叹道:“真好看,先生,我能拍照吗?”

“啊,就这样拍吗?”

“是的。”

“那你拍吧。”

我举起手机快速一按,忽而不好意思自己的冲动,匆匆收起。

“这样就拍好了?”先生问。

我忙把手机照片展现给先生。“但是我没有手机,没法这样看照片。因为我老了,没有时间这样再天天看手机。”先生边看边说。

“不要紧,我们再寄给您。”

这是出自秦观《浣溪沙》中的一句,原词曰:

漠漠轻寒上小楼,晓阴无赖似穷秋,淡烟流水画屏幽。

自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁,宝帘闲挂小银钩。

卷轴落款云“迦陵师属书秦少游句希即正腕乙酉立夏前一日谢琰”。

我请教:“这幅字落款是谢琰,是北京师范大学的谢琰老师写的吗?”

“哦,不,这是我加拿大的朋友写的。”先生不以为忤,还饶有兴味地问:“北师大也有一位谢琰?”

“对,跟我们差不多大的年轻学者。”

“那我的朋友不是,我的朋友跟我这么大年纪了。北师大我认识郭预衡先生,他读书时跟我一个学校,同我一个年级。现在跟我这般年纪的可能剩我一个了。”

我便不敢再问这卷轴了。回来查知叶先生所历之乙酉年,有1945、2005两次。叶先生曾在多个场合提及加拿大书法家谢琰先生。此轴当是书于2005年,因为1945年叶先生还在大陆念大学,而谢先生才九岁,无有可能。也许是为了弥补自己的无知,我忽想继续追问:2005年,逾八十高龄的叶先生,何以独钟秦观此《浣溪沙》词?

在叶先生独步的诗教星河中,秦观难称最光芒耀眼的一颗。不过先生曾论及此篇曰:“《浣溪沙》真是很妙!里边要说的究竟是什么?找不到比喻,找不到寄托,也没有具体的事情,就是一种感觉。他所用的字,小楼,轻寒,淡烟,画屏幽,轻似梦,细如愁……都是轻柔的叙写,一个沉重的字都没有。”“‘自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁’,一般人是把抽象的感情比作具体的景物,可是这首词他是把具体的形象,反而比作了抽象的感情。因为风也不大,雨也不大,一切都很轻柔,花片落下来在空中飞舞,像我的梦境一样轻柔地飞扬。丝雨,牛毛一样的细雨,无边的纤细的雨丝,好像是我轻柔纤细的哀愁。为什么而哀愁?是说不上来的一种闲愁。”然则嘱书此句,先生是有“说不上来的一种闲愁”?

正巧我检索 “加拿大谢琰先生”时出来有先生《谈我与荷花及南开的因缘》一文,记及:“又有一天,我从住所的专家楼向新建成的研究所的办公楼走去的时候,蓦然听到了遥空的几声雁唳,举头望去正有一队排成‘人’字型的雁阵由北向南自高空飞过,于是我就又顺口吟成了《浣溪纱》一首小词,词曰:又到长空过雁时,云天字字写相思,荷花凋尽我来迟。莲实有心应不死,人生易老梦偏痴,千春犹待发华滋。”

词调正与 “自在飞花轻似梦”相同。按《因缘》一文的叙事时序,自作《浣溪沙》与嘱谢琰先生书秦观句,时间似在同期。先生释自己的“梦”曰:“人生易老而情意长存,我虽然已如秋荷之即将摇落,但我也依然记得当年我听讲《妙法莲华经》时的那两句‘花开莲现,花落莲成’的偈语。私意以为‘花落莲成’盖可以有两层意蕴,一者为自己之证果,另一者则为传继之延续。”秦观将具体的形象的“飞花”,比作了抽象的感情“梦”。八十之后的叶先生,耿耿于怀的“梦”,也是一“荷花莲实”之梦。花兮,梦兮,恍惚兮联接于此。

1985年叶先生发表在《四川大学学报》第二期的《论秦观词》,分三节讲秦观一生中三个时期的代表作。《浣溪沙》是第一期中代表作,先生说那时的秦观:“外边是轻似梦的飞花,细如愁的丝雨,你不用说他有寄托,有比兴,他也没有破国亡家之痛,什么都没有,就是那纤细幽微的诗人的感觉,而特别是词人的感觉,才会体会得这么细致。”到第二期时,代表作《千秋岁》中贬谪处州的秦观,原本“轻柔的闲愁”已加重到“万点如海”,“日边清梦断,镜里朱颜改”。忧愁起“能长久地活下来吗”?但,这“还不是最悲哀的,另有一首《踏莎行》才是他最悲哀的”:

雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。

驿寄梅花,鱼传尺素,砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去?

叶先生举此为第三期之代表作,说“‘雾失楼台,月迷津渡’的形象,表现他内心之中一切的理想和志意破灭的感觉”。“我察考过郴江和郴山的关系,郴江发源于郴山,而它的下游果然是流到潇湘水中去的。少游说郴江从郴山发源,就应该永远留在郴山,它为什么要流到潇湘的水中去呢?这是无理的提问。这使我想到《天问》,对天地宇宙提出一系列问题。那是对于天地的一个终始的究诘,正是那生活遭遇到极大忧患挫折苦难的人,才会对天地之间的不平发出这样的究诘。所以,秦少游说郴江就应该留在郴山。有这样美好志意的人,应该成就他美好的志意。我们为什么不能挽回那水的东流呢?为什么不能使美好的东西永远留下来呢?”

回顾《谈我与荷花及南开的因缘》,1924年7月出生于北京书香世家的叶先生,也曾有过“没有破国亡家之痛,什么都没有,就是那纤细幽微的诗人的感觉”的少年时代,其时“即写有咏荷之作。对于荷之出泥不染、中通外直之美质,尤为爱赏”。然而考入中学后,未几就发生了 “七七事变”;1948年国民党败退前夕结婚,后迁台,遭白色恐怖之厄;1969年落足温哥华后,又发生“长女言言与女婿宗永廷在一次外出旅游途中竟然发生了车祸”的绝大不幸。在讲秦观生命历程中具里程碑意义之词作时,叶先生或不无自况?她叹道:“‘郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去’,这是非常沉痛的两句词,是非常好的两句词。”

幸而二十年之后,先生踏出了 “郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”的沉痛之境,这座右的“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”,让我联想到《谈我与荷花及南开的因缘》所言:“我所盼望的是我们仍都能保有当年那一份充满了理想和期待的纯真的本心”,“一切都很轻柔,花片落下来在空中飞舞,像我的梦境一样轻柔地飞扬。”这卷轴初初入眼时,轻柔空灵;再赏回味,更兼无乖温润,正是先生境界使然吧。

“景老师有时写一些诗,你也跟着写吗”

没有猜对“谢琰”的我,想安慰“跟我一般年纪的可能只剩我一个”的先生,绕着圈子说:“先生,我上半年见过汪德迈先生。”

“汪德迈?我记得有一位魏德迈?”

“汪德迈先生是法国汉学家,他也九十多岁了。”碧妍补充道。

“法兰西啊,法兰西我不认识。哦,我认识一位侯思孟。”“Holzman。”先生用英文强调了一下。

“听景老师说当年读过侯思孟的书,好像就是您寄给她的。”我说。

“是,当年我跟缪钺先生合作指导景老师。我给她寄了资料,包括我的演讲音频。”

“是的,我上一次来先生家,就是来取先生的音频。”

“是,那时你们帮我做了校对。但音频是景老师都有的,她读书时我寄给她的,都是一样的音频。其实不用取。”

然后她转问碧妍:“你是中西书局的,那书局是中文的书和西文的书都出?”碧妍博士赶紧解释,“中西主要取中西方文化结合的意思”。

“哦哦,明白了。”先生又回头问我,“那你做什么工作?”

“我跟景老师时,她指导我做中华书局点校本《南齐书》的修订工作。”

“那现在你自己呢?”

“我现在中文系任教,去年出版了一本小书《文体新变与南朝学术文化》,里面引用到先生研究杜甫七律的成果。”

“是,讲杜甫律诗。”

“我本来带了书想向先生汇报。但因为之前您说没时间,我就把书送给会上朋友了,只能等回去后再寄……”

看我认真得紧张,先生微笑起来:“不急,回去再寄。你们这次来开会,是什么会?”

“是历史学院主办的——‘中古的知识与社会’。”

“‘知识与社会’?”先生复述确定了一下,“我现在耳朵不好使了”。转而说:“你这次让汪梦川来联系,你跟汪梦川认识吗?”

“是的先生。我上次来,是您让汪梦川带着我去吃饭的。您给他钱,当时还有您另一位学生一起,我们三个人还边吃边感谢先生给我们改善伙食呢。”

先生对请吃饭的事全不记得了,又问:“那今天汪梦川怎么不跟你来?”

“我昨天问他了,他说得带孩子。”

“他的夫人今天上课吗?

“哦,我不太清楚。”

“那,你是景老师的学生。景老师有时写一些诗,你也跟着写吗?”

不写诗的我一下子窘迫至极,心虚地说:“我这不行,最多必要时跟人和一下。”想到帮先生整理《阮籍 〈咏怀诗〉》音频的每位同学都获得过先生签赠的《当代中华诗词名家精品集·叶嘉莹卷》,她是鼓励年轻人写诗的。我的回答又不及格了。

(作者为中山大学中文系副教授)