我问身边的朋友,关于性别你们听过最刺耳的一句话是什么?

“女生没有男生聪明,别看现在成绩好,迟早会被赶上来。”

“晚上跟领导吃饭记得叫个女同事。”

“老女人嫁不出去。”

“工作牛逼又怎么样,她连个孩子都没有,可怜。”

……

被这些话刺痛过的女性,是不是在学习上会更加努力,在饭局上会更加沉默,在30岁大限到来之前会着急把自己嫁出去,在事业如日中天的时候会停下来考虑生育?我不知道。

但不可否认的是,我们依然是在对女性并不友好的语言环境里成长起来的一代人。这些看法影响着我们对自我的判断、对事物的决断,让我们承担起本可选择不去承担的责任和重负。

逛台北书展时我在一个书架上看到了《后悔当妈妈》,本书作者之一,以色列社会学家奥尔娜‧多娜丝(Orna Donath)做了一份“后悔当妈妈”的调查,调查内容是:“如果带着现有的知识和经验回到过去──你会愿意再当一次妈妈吗?”受访对象为当地的妈妈们,不论婚姻状况、社会阶层及年龄。这个调查不久后引发舆论骚动,因为表示自己后悔成为妈妈的发言远远超出预期。

有多少女性明明后悔做了妈妈,却因为母爱大如山的匾额高悬需要小心隐藏自己的想法,成了众人眼中的慈母?这个想法有些震动我,于是接下来我挨个展位逛了逛,把探讨女性生存与处境的书记录下来,也就有了这份书单。

有些言论理应被反驳,有些声音总该被听到。

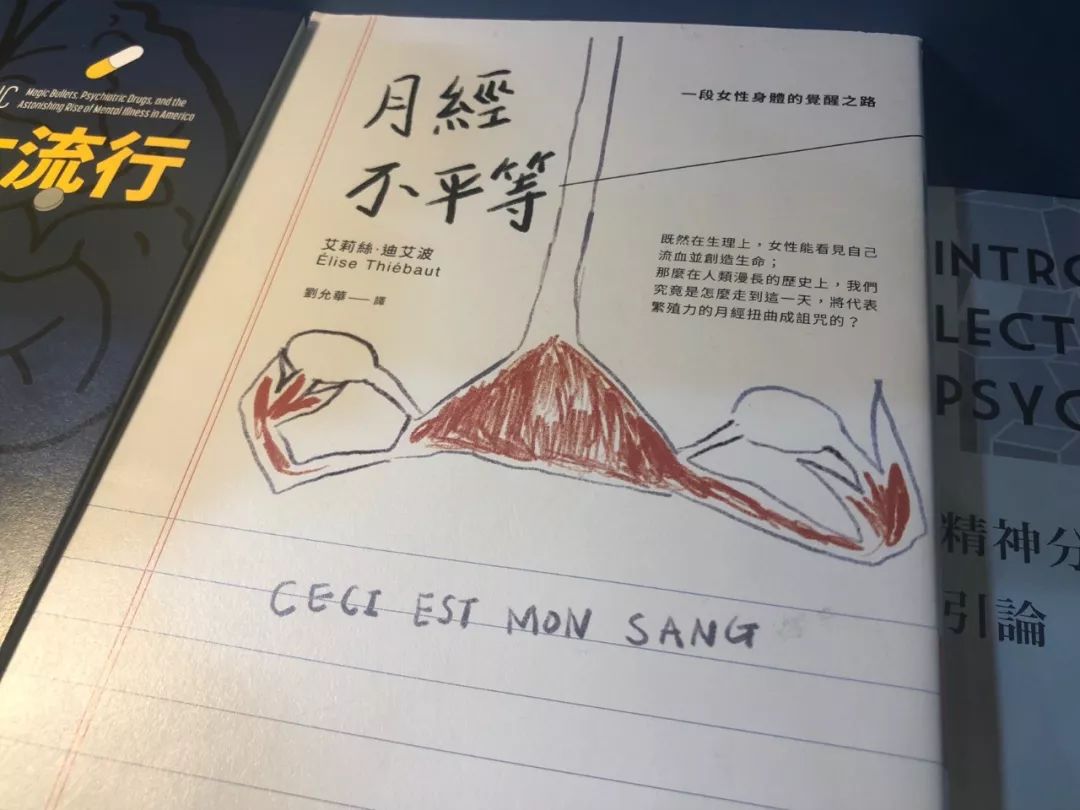

《月经不平等:一段女性身体的觉醒之路》

每个女孩从进入青春期的第一次月经,到更年期前的最后一次,一生至少会历经400次月经,大约2,400个日子。没有什么,会比这件每个月按时报到的事情更自然了。但为什么我们提到它时,却像在讲一件不可告人的秘密,总得小心翼翼?

更何况在许多地方,月经甚至被视为不洁的、邪恶的。比如在玻利维亚,女性月经时用过的生理用品被认为会传染癌症;在印度,月经来潮的女性禁止与丈夫同床;在孟加拉,月经来的女孩不能上学;再比如,华人世界的女孩从小就被教导生理期不准拿香、不准进庙。

我们是否曾有过疑问,为什么无论在东方还是在西方,月经始终是个禁忌?既然在生理上,女性能有经血并因此创造生命。那么,在人类漫长的历史中,我们究竟如何把代表着繁殖力的月经扭曲成诅咒的?

透过《月经不平等》这本书,我们将看到围绕着月经的传说、迷信、隐晦,以及惊人的屹立不摇的成见。无论是来自神话、宗教或医学,这些成见依旧渗透人们的心理,乃至于影响了全世界女性的身心健康。

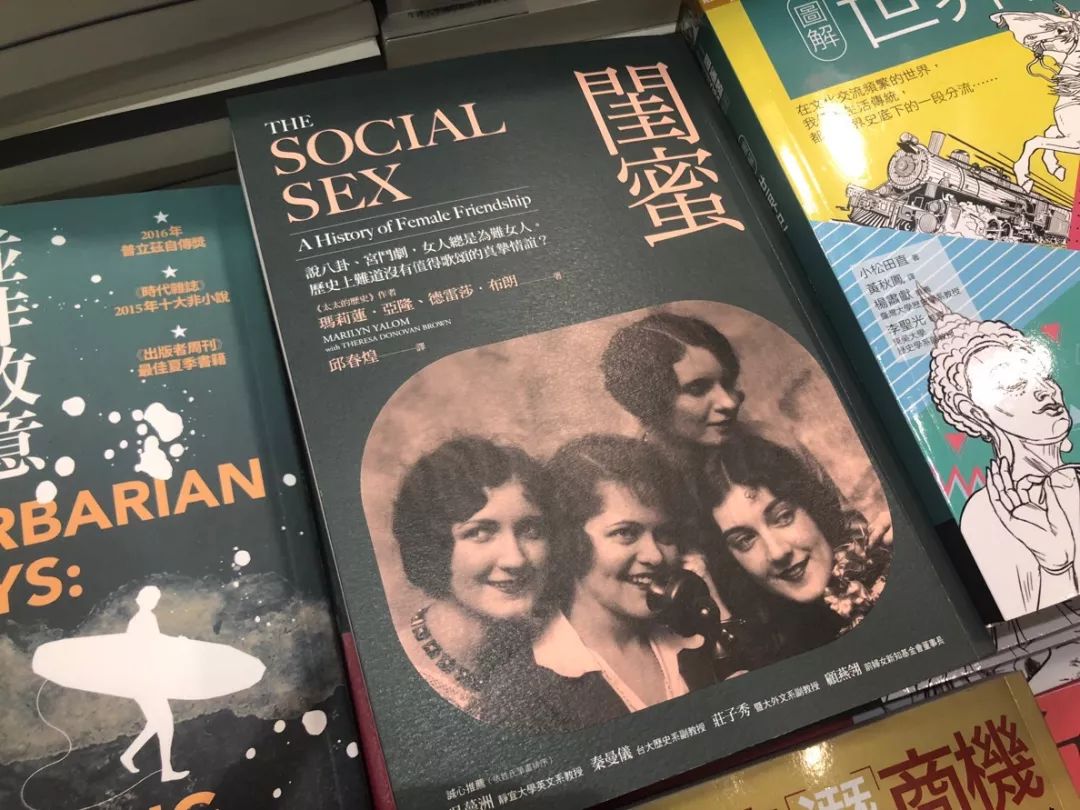

《闺蜜:观看女性友谊的历史》

《甄嬛传》、《如懿传》、《延禧宫略》、《金枝欲孽》……一部部宫斗大戏所呈现的女性总是彼此为敌、针锋相对的,即便是那些当代爱情剧里,女人也总是八卦虚伪、争风吃醋、塑料姐妹花,似乎女人必定要为难女人。其实这种女性关系的负面印象有着超过2000年的历史,究竟是因为女人天性如此,还是过去的发言权都掌握在男性手上?

《闺蜜》一书走进一段被淡化的历史,从古希腊罗马谈起,到中世纪女修道院、启蒙时代女文青,直至今天职场上的白领女性,发掘真实的女性友谊。原来只是因为历史书写权掌握在男性手中,女性的友谊才难觅踪影。

在亚历士多德与西塞罗等人的论述中,只有男性的友谊会得到歌颂,至于女性,不是隔离在家,就是被看成弱者,只会勾心斗角且不值得信任,即使她们私底下有任何紧密的关系网络,也将无益于整体社会的成长。而从17世纪起,许多中、上阶级女性,在沙龙等场所中获得与其他人公开交友的自由;到了19世纪,女性友谊甚至翻转为社会主流,友谊一词开始与情感亲密的女性特征划上等号,不再是被歌颂的兄弟情谊。时至今日,我们已经很难忽视女性之间的友谊了。

通过这部女性友情史,我们可以发现,曾经被视为低层次、限于小群体间、无助于社会进步的女性友谊,其实起自于社群中的互助,而这正是社会生活发展的基础。在日渐疏离的当代社会中,这个越来越普遍的女性友谊模式正是我们所需要的。

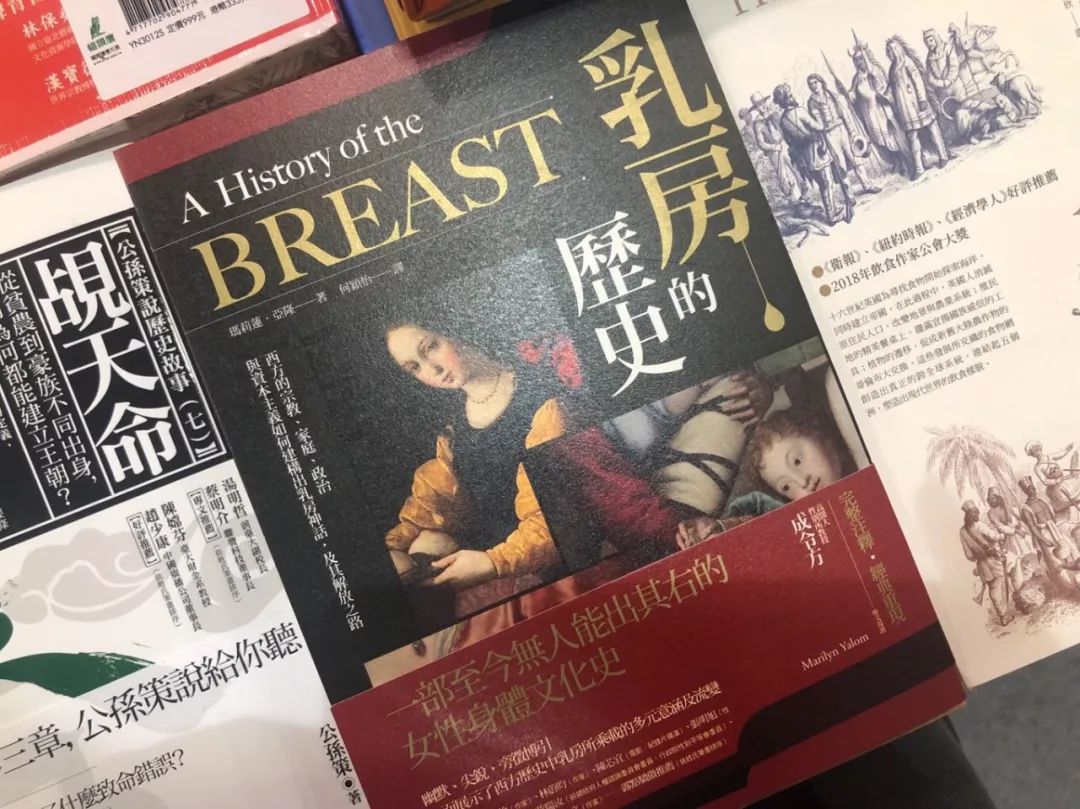

《乳房的历史:西方的宗教、家庭、政治与资本主义如何建构出乳房神话,及其解放之路》

乳房,女性的第二性征、哺乳器官。在男人眼中,它代表“性”,资本主义让它成为最好卖的商品;对婴儿而言,它是食物,医师则只聚焦于其哺育功能与病征;从家庭角度来看,女性拒绝哺乳会遭受挞伐,但公开哺乳亦是禁忌;在政治与宗教的滤镜底下,乳房时而等待拯救,时而散发神圣光晕。

分类学上的“哺乳纲”,起因来自于十八世纪科学家对乳房的病态关注;同一时期,上流社会与下层阶级的乳房,形象与待遇则不可同日而语。在两次世界大战中,乳房不仅鼓舞士气,更用于国族主义政治宣传;但到了佛洛伊德的精神分析理论之下,乳房地位远远不及阳具。二十世纪欧美文化席卷全球后,乳房的情色意涵逐渐取代其他象征,成为压倒性的代表。然而,乳房所乘载的意义是否也随之划下句点,到此为止?或者是另一场人权之战的开端?

《乳房的历史》是女性主义史学家玛莉莲‧亚隆最重要的经典著作之一。她以女性视角出发,仔细清点、爬梳乳房在西方文化不同时期与脉络下所被建构出的复杂形象,从乳房的神圣化到情色化,政治化到商品化,乃至于乳房的阶级差异与流动,以及解放的可能性,试图阐明乳房绝非仅是身体的一个部位,背后更埋有庞大的性别议题。

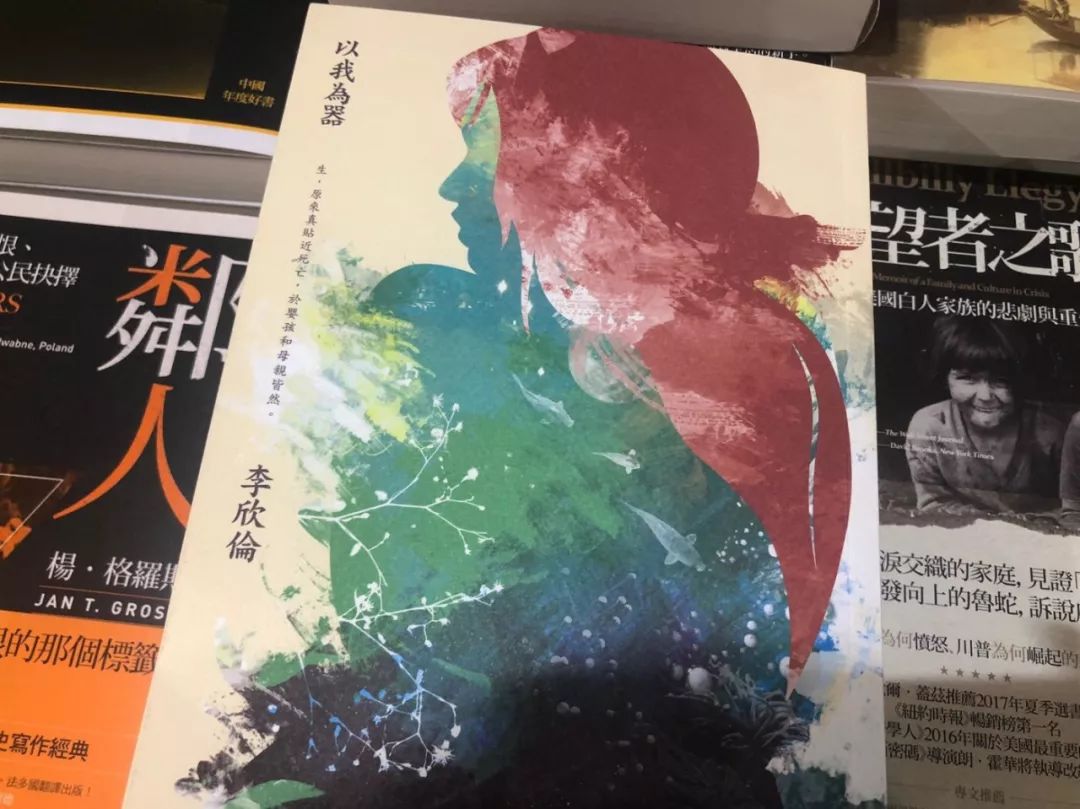

《以我为器》

“我的身体是个容器。这是我怀孕后开始意识到的……”作者李欣伦从女性出嫁当天盛装的身体写起,书写怀孕后所有感官一触即发的身体,生产、哺乳与育儿的身体,再到受伤、死亡的身体,写尽肉体痛苦之极限与生之欢愉。

书中收录23篇文章,写尽育儿的磨难和快乐,也写出了一个女性在母性与自我间的撕扯和挣扎。值得珍视的是,生产现场通常是语言消失和修辞殆亡的荒原,李欣伦却写出关于疼痛最丰富又针针见血的修辞。联合副刊主任宇文正说:“《踩着我的痛点前进》,是我读过关于生产之痛写得最好的篇章。”

《后悔当妈妈》

生儿育女,似乎是女性天然的责任。每个人都有要你生孩子的权力,但没人会帮你:国家永远用很少的补助、鼓励的制度,盼望你多生一个或者少生一个;家庭永远会少一份收入,多一份支出,于是你出去工作,但孩子还是你的。你自愿成为母亲,所以这一切都是你理所应当承受的,但当你露出一丝丝后悔做母亲的模样时,所有人都会来劝说,甚至谴责。这,就是女性的一种现实。

以色列社会学家奥尔娜‧多娜丝做了一份“后悔当妈妈”的调查,随即在德国的社交网络上掀起波澜,表示自己后悔成为妈妈的发言远超出了预期。

奥尔娜‧多娜丝认为,不是所有妈妈从一开始就喜欢孩子,她们也许并没有生育的意愿,只是因为社会压力才这样做。但对大多数人来说,母性天生、母职神圣,“母亲可能不爱孩子”这样的想法根本就是对母亲形象的一种亵渎,人们情愿相信这不过是因为社会或经济压力,只要能够提供相应的援助就可以解决所有问题,因此对于“天生就对孩子没感觉的妈妈们”,社会选择视而不见。只是,母爱母性并不见得是天然的,如果不能破除对母爱母性的迷信,便会制造出一代又一代后悔的母亲。

《性别打结——拆除父权违建》

我们每一个人都住在违建的父权房子中,身上被千千万万缠杂不清的性别丝缕牵引着、束缚着。换言之,我们活在打结的性别关系中,看不清自己的处境,也不知从何解套。我们或许意识到自己深受社会制度与无所不在的文化承传的限制,却只能叹息人微言轻、无力改变。

亚伦.强森生于1960年代,受到女性主义的启蒙并积极在日常生活中实践,他对自己享有的性别、阶级与族群特权做了深刻反省,并融合丰厚广博的社会研究知识,在本书中细密铺陈父权体制与个人行动者相互形塑的关系。与其它以提升女性性别意识为目的的书不同,这本书是写给共同住在父权房子中的男人和女人看的。

《第二轮班: 那些性别革命尚未完成的事》

几十年前,当大量女性人口步入就业市场,变得经济独立,性别平等的乌托邦,彷佛露出一道曙光。众人纷纷期待这场性别革命的开展。

然而,在家庭的景象中,我们往往看到职业妇女要扛起重责大任,在“第二轮班”中继续从事家务劳动。在事业及家庭之间蜡烛两头烧的女性,因此更容易在职场撞到所谓的“玻璃天花板”。

为了了解伴侣们性别互动的真实样态,社会学家霍希尔德深入十数个家庭,亲身观察性别观念、生命历程及社会环境,如何影响他们的行动。她让我们窥见每个家庭中那本难念的经;而看似独一无二的个别家庭困境,背后原来也有某些共通的文化机制在作用。性别平等其实远远还没有到来,不论男性、女性、异性恋、同性恋,我们都得摆脱各种关于家庭的迷思,并催生更性别友善的育儿及劳动政策,这场进行到一半的性别革命,才能继续走下去。

《女性主义理论与流变》

自十八世纪启蒙运动开始,一股寻求性别平等的思潮改变了全世界,曾经以男性为主的思考方式受到质疑与挑战。这是以自由主义女性主义为始,追求自由平等理性的过程,期间历经许多挫折与失望。这些寻求解放、产生新价值、凸显多元、倡议尊重的努力,历经了两百多年的岁月,直到今日,我们看见部分女性进入了公共领域、获得更多权力,享有投票权、不必冠夫姓、可以参与财产分配与继承。但这并非举世皆然,不同地域、种族、阶级间仍存在极大差异,甚至各种性骚扰与性暴力依然屡见不鲜。

《女性主义理论与流变》一书回溯了数百年来倡议性别平等的多种理论,包括自由主义、乌托邦主义、存在主义、激进主义、社会主义、精神分析、女同志理论、生态、后殖民、后现代、国家主义等。10位台湾学者通力合作,她们在台湾妇女运动和女性主义理论长期耕耘,因此该书即使理论的引介,也是她们对历来女性主义的反思。

《近代台湾女性史: 日治时期新女性的诞生》

所谓“新女性”,是指出现于1920年前后,日本统治下的台湾女性们所被赋予的称谓。她们是脱离缠足的旧习,接受日本新式教育的一群女性。

本书通过女性的变化,重新启问日本殖民对台湾的社会史意义。同时以“新女性”世代的诞生过程,及其社会定位为对象具体进行考察;并透过1895至1945年日治时期新女性的形成,考察台湾社会变迁的过程。书中避免单以台湾女性为对象的通史性叙述,而是以新女性为主体所开展的殖民社会结构变动为直接研究对象。

《卡卡女性主义》

为何这么多女人单身?为何这么多男人抗拒婚姻?为何这么多男同性恋者和女同性恋者养育婴儿?

在《卡卡女性主义》中,杰克(朱迪斯)• 霍伯斯坦回答这些问题之余,还尝试说明,过去几十年来哪些文化转变改写了性别和性相的政治。这新的图景色彩缤纷,涵盖了现象如怀孕男人、老年女同性恋者、海绵宝宝和酷儿家庭。这些活生生的现象与主导流行媒体的异性恋常规叙事如此不同,我们该如何理解当中的差距呢?霍伯斯坦提出,我们可以拥抱混乱,在缤纷的现象和常规之间,我们可以找到断裂的空间,以新的形式去思考性、爱和婚姻。

Lady Gaga就是这个新时代的象征。霍伯斯坦娴熟地指出这位世界巨星的象征意义,带来撩人的宣言,带来二十一世纪性与性别的地图,带来使性别和性相流动的女性主义。Lady Gaga就是这场新的女性主义的代表人物。

《雌性物种》

生物界的雌性,往往比同物种的雄性更残忍致命,为何人类的社会里,反而是女性活在暴力阴影之下?决定不再沉默旁观的少女,以染血的双手守护弱者,却将自己逼向困兽般的绝境……

这是一个残酷与温柔并存的黑暗成长故事,爱伦坡奖最佳青少年小说得主敏蒂·麦金尼斯将笔尖刺入“强暴文化”,书写了一个由为妹妹报仇而开始谋杀强奸犯的女孩隐蔽孤独的青春人生。尽管她不知道自己能否逃过警方的怀疑与歹徒的反击,也不知道这个秘密是否可以永远藏在心中、不被自己最珍视的人们发现,但杀死强奸犯是她心中唯一能保护无辜弱者的方法,她别无选择。

《丑女与野兽: 从女性主义出发, 颠覆你所认识的童话与神话故事》

美女和野兽终于结婚了。但,如果野兽最终仍是丑陋的野兽,美女其实一点也不美的话,他们还会从此过着幸福快乐的生活吗?

以往的童话故事都在悄悄地向读者传递着一个潜在的信息:女性的外貌就是她唯一的资产,丑陋的女人都是坏女人,丑陋外表就是一项活该遭到处罚的罪恶。而在这本《丑女与野兽》中,所有童话都被颠覆了,异想天开而又发人深省,充满了真实人生的道德启示。