开幕现场嘉宾合影

2019年3月20日下午,“中国当代艺术收藏系列展:陈福善”于上海当代艺术博物馆正式开幕。此次展览为艺术家陈福善近年来规模最大、内容最丰富的回顾展览,完整地梳理了陈福善不同时期的风景、人物、抽象、拼贴等百余件作品,向观众呈现艺术家富于变化、不拘一格、自成一派的艺术创作。

陈福善生在20世纪初,逝于20世纪末,是香港现代艺术史中不可忽视的人物。他身兼艺术家、艺评者、教育者、策展人等多重身份,不仅探索了中国画的现代化转型和油画的本土化发展,还对香港现代艺术的发展做出了具有历史意义的贡献。陈福善的艺术创作很少介入近现代以来关于传统现代之争和中西方文化之争,没有外在的文化重负,他只是凭借自己的爱好进行创作。

展览现场

展览以艺术家的不同创作时期为线索分为三个部分:早年写实期、转型探索期和风格成熟期。

第一部分:早年写实期 部分展览作品现场图

《太太》1950年代 木板油画

《油画前的女人体》1955年 木板油画

《无题》1966年 木板油画

《无题》(莦箕湾维修帆船)1950年代 木板油画

陈福善早期创作以写实风格的水彩和油画风景人物为主,尤其是他的水彩,画风朴实,用色大胆多变,时而精细,时而粗放,尤其对光色的把握,炉火纯青。因其技巧之高、速度之快,被冠以“水彩王”的美誉。

第二部分:转型探索期 部分展览作品现场图

《立体维纳斯》1959年 木板油画

《立体母子图》1959年 木板油画

《水底》1973年 纸本丙烯

《无题》1970年代 纸本设色

上世纪五十年代后,香港迅猛城市化变迁与现代化发展促使他摆脱了写实风格,转向尝试拼贴、喷枪画、泼彩、抽象和超现实主义等技法与风格,他一直试图探索一种能适合自己的和时代的绘画语言。

第三部分:风格成熟期之幻想家园 部分展览作品现场图

《怪物》1980年 纸本设色

《浮鱼图》1980年 纸本设色

《无题》(人与鱼)1980年 纸本设色

《无题》(动物王国)1979年 纸本设色

第三部分:风格成熟期之香港众生相 部分展览作品现场图

《无题》1985年 纸本设色

《十字》1968年 纸本丙烯

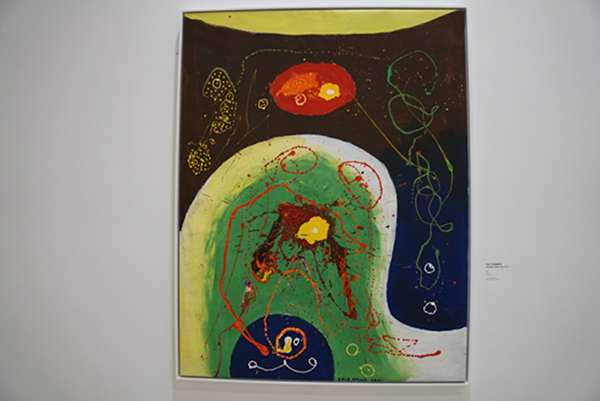

第三部分:风格成熟期 部分展览作品现场图

《拱门下的罂粟花》1986年 布面丙烯

《夏雨》1984年 纸本丙烯

上世纪六十年代后期,陈福善开始创作都市梦幻画,他将都市人物、鬼神异灵、水生生物放置于自成天地的图景之中,引领观者一同上至天境下至海底。这些画作布局灵动,自由率真,色彩浓郁,仿若一场脱离现实生活的荒诞梦魇。他笔下大量梦幻人物,从潜意识状态勾画出香港众生相,展现了香港这个中西交汇的岛屿在百年剧变下的文化心理状况。

开幕对谈现场:张颂仁、林慧静、沈揆一和李公明(左起)

开幕对谈现场

另外,本次展览设置开幕对谈,探讨“陈福善和香港当代艺术”话题。对谈由策展人沈揆一主持,嘉宾包括:张颂仁、林慧静和李公明。

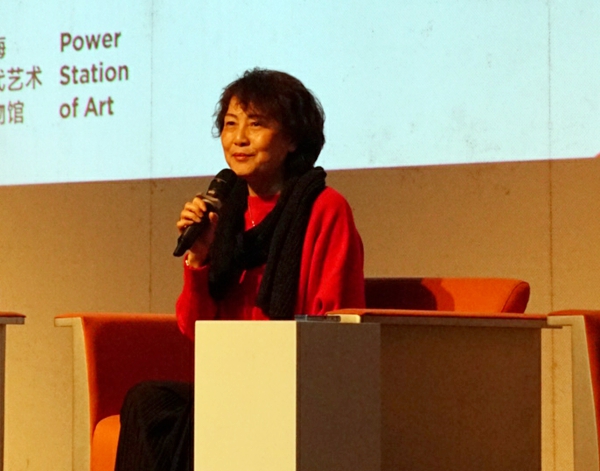

策展人沈揆一

现场,策展人沈揆一谈道:“陈福善非常开朗、幽默,这让他与身边人相处融洽。但从某种程度上来讲,陈福善一直是‘他者’,在香港殖民时期的时候,他虽然英文讲得很好,但在周围环境下,他是‘他者’。另外一个角度,对中国文化而言,他也是一个‘他者’。在后殖民时代,他处于一个‘双重他者’的身份。”

谈到陈福善与香港艺术史的关系时,沈揆一这样描述:“就香港艺术史来说,陈福善肯定是最有代表性的。这次展览根据他个人艺术创作阶段分为了三个时期,但正好这三个时期就是香港发展的重大时期。第一个是香港的殖民主义时期;第二个是香港的后殖民时期,香港从殖民城市转变为一个国际大都市,整个时代的转型期也正是陈福善个人转折实验探索阶段;第三个当他到达创作成熟期,香港已经变为国际大都市。香港的时代转型完成,陈福善的个人转型也完成。他后期反映的就是新香港,他的作品里有怀旧的感觉,但有对新的香港的认识,各种梦幻的,反思的,批判的,都能在其中看到,这是我觉得陈福善作品很有意思的一点。”

陈福善的外孙女:林慧静女士

聊及这样一位亲人,林慧静女士说道:“外公外表打扮看上去很西方,其实是他心里很中国的。他曾经写到‘我从来没有跟名师学习,没有拿到过美术学院的文凭。我认为,假如你不能写好我的画,那你的文凭有什么用呢?反过来说,假如你对绘画有心得的话,那你的作品就是你的文凭。’我发现外公是艺术家的历程使我对艺术家产生更多的尊重和佩服。”

张颂仁

张颂仁说道 :“从1979年起我就开始接触陈福善,他的画是这么的不一样,这是我对他的第一印象。他的风格很杂,比如他六十年代中的绘画到现在来看都是还是震撼,潮流到当时的艺术圈觉得那不是艺术,他展现了当时嬉皮文化下一种迷幻的视觉、色彩、动感的混乱的心理状态,直到八十年代他办展,人们还认为那不是艺术,因为没有西方的潮流来把他的作品定义为一个可以接受的艺术风格。”

广州美术学院美术史系教授、港台文化艺术研究所所长、“澎湃新闻·上海书评·一周书记”专栏作者李公明

从美术史入手,李公明谈道:“无论我是做广东美术史还是二十世纪中国美术研究,我发现陈福善都是一个独特的个案。中国美术史研究在主流的框架下已长期固化,我想的是怎么能通过独特个案的研究,不断推动美术史研究的改变,发掘中国近现代美术史的另外一种可能性。比如殖民文化如何塑造影响一个普通人的人生?我认为对于陈福善的讨论就是对于香港文化的寻求,香港文化最典型代表是追求自由的精神,人生拼搏的动力,通过陈福善的作品是能体验到香港精神的。”

部分作品标准图:

陈福善《东方》1969年 纸本丙烯 76.5x153cm 来源:上海当代艺术博物馆

陈福善《新年》1972年 纸本设色 135.5x68.5cm 来源:上海当代艺术博物馆

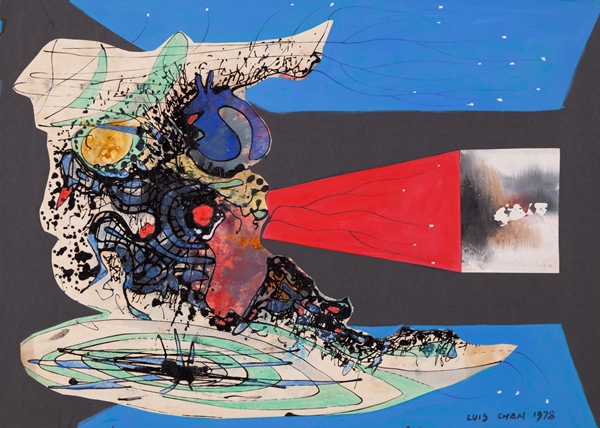

陈福善《无题》1978年 综合媒材、拼贴、纸本 55x77cm 来源:上海当代艺术博物馆

陈福善《无题》1987年 布面丙烯 98x130cm 来源:上海当代艺术博物馆

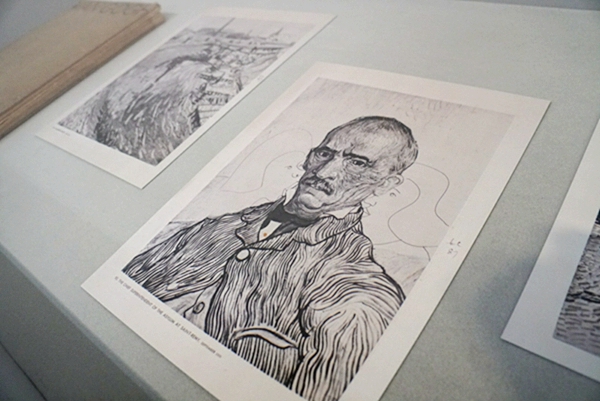

陈福善临摹梵高素描

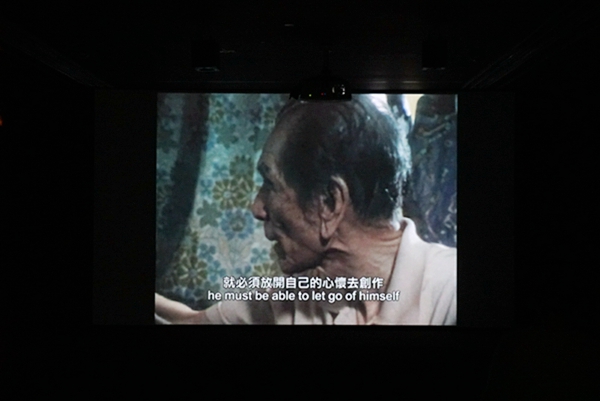

影像资料《陈福善的世界》2012年 现场截图

展览现场

据悉,本次展览持续至6月21日。