正式开幕于2019年3月23日,并持续半月的“时间之镜-首届重庆国际实验影像双年展”于4月7日顺利闭幕。

这是一场从前期策划到开幕呈现花费两年时间思考和构建的大型活动。作为策划团队的双年展组委会和作为参与者的广大公众,对于这场节庆,都渐渐生发出了新的思考和观点。从双年展组委会角度,完结后的回望和从公众角度各种参与后的认知、感受,势必需要一场正式而严肃的回溯,这场回溯就在双年展的开展地之一黄桷坪交通茶馆进行,就着30多年的茶水和夜色。

参与本次茶话会的嘉宾有:黄桷坪街道办事处主任任兴文、四川美术学院教务处处长王天祥、艺术评论家何桂彦、艺术批评家王小箭、坦克库•重庆当代艺术中心负责人韩晶、四川美术学院艺术管理与策划研究室主任副教授尹丹、四川文理学院美术馆馆长邓旭,四川美术学院公共艺术学院副教授曾令香、四川美术学院当代视觉艺术研究中心助理研究员孔维强、策展人俞可、四川美术学院新媒体艺术系教师杨光影等,及本次双年展自媒体计划获奖者和双年展策展人、执行策展人、分策展人、艺术家等组委会全体人员。

茶话会部分嘉宾合影

第一部分:时间之镜双年展整体回顾

执行策展人张罗娜整体回顾本届双年展

本届双年展为什么落地于黄桷坪,黄桷坪和国际有着密不可分关系?

依寻于国家发展大的历史线索和空间线索,从城市定位、区域发展以及艺术与社会关系的历史演变角度看,双年展落地于黄桷坪,一切都是刚刚好。今天的重庆成为一座网红城市,而黄桷坪与川美社群几十年相互作用下成为了吸引众多人流的网红点,九龙坡区顺应时势开始向着以文化旅游为核心的九龙长江人文艺术半岛目标进发,艺术将在参与区域构上发挥力量。

本届双年展一直以来强调“实验”的因由。

双年展客观认识并承认时间维度和空间维度所构成的当下现场的复杂性、丰富性和唯一性,这就决定了我们无法用惯性的思考逻辑和实践方式去面对,“实验”实际上是在强调:不要预设、放开思维,一切以现场为重,做什么、以什么方式做,在进入现场展开实践之前、在真正面对并思考现场之前,都不知道。本次双年展尝试打破:常规艺术展览在内容、参与方、探索方式、探索内容、策展方和参与方之间关系的种种局限性和惯性,诞生了双年展特别计划和平行计划,是中国大陆双年展制度的新变化。

本届双年展是建立在共享共生理念下的合力型平台,链接各方共同思考和参与区域构建

这是一场当代艺术与民间社团、民间组织合力,与高校、官方协会共促,与街道社群共建的前提下,得以完成的节庆。

整个双年展持续半月,在这半月之间,它不是“开幕即是完结”的常态化展览模式,而是在展期内仍然持续发酵、不停产生新的事件内容的“艺术节模式”。这一模式,将有助于我们在思考上的长期性,并延长双年展对于区域发展的带动效应。

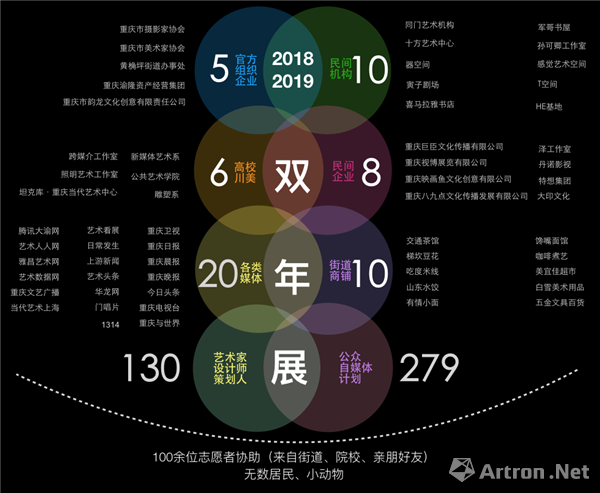

双年展的各方合力图示

第二部分:探讨发言

闭幕茶话会现场 交通茶馆

在双年展策展人王林先生的主持下,邀请到场嘉宾以双年展近两周的实践为案例,首先展开了对黄桷坪现场和本届实验影像双年展的讨论,以下是部分嘉宾的发言节选。

茶话会现场

曾令香

李川

王天祥

王小箭

俞可

任兴文:黄桷坪需要什么? 我们能为黄桷坪做什么?

发言嘉宾 任兴文

我刚刚讲“时间之镜”在黄桷坪的历史长河中,我们不算什么,但能够为黄桷坪留下什么的,才是最重要的。好邻居艺术组的片子说得很好:黄桷坪不是我最关心的,艺术也不是最关键的,关键是黄桷坪有没有艺术。我们现在一起让黄桷坪有艺术,不管是乌托邦也好还是什么也好,这次双年展让我看到希望,给出了与黄桷坪开放的六月和新年艺术节不一样的好的效果,我们一起让黄桷坪有艺术。

韩晶:双年展的实验性上给我们很多可以探讨的点

发言嘉宾 韩晶

双年展是一个全新的实验。它不同于我们过去理解的实验美学,更具有包容性。它的不确定性和活力,超越了物理和科学领域理解的实验,也超出了以前发展史上关于实验美术、实验电影概念的引用。它作为一个好的开始,能够带出后面更深入的探索,这是这届实验影像双年展让我最感动的地方。

何桂彦:双年展开辟了一个很好的展览模式和通道

发言嘉宾 何桂彦

艺术今天的活力应该是来自于新的模式,这种模式一定不属于博览会和不属于既有的美术馆空间当中的,还有一种新的东西,它在开辟一种交往、平等、文化话语和文化理念的方式。这次展览提供了一种机制的探索,把民间的、社会的、非官方的力量聚集起来,让它释放更大的力量,成为艺术和文化生产的场域,这是这个双年展最重要的尝试,但是本届它所展示出来的内容是相对比较粗糙的,我更期待它作为一个好的开始,持续做下去。

尹丹:双年展体现了民间的声音,展现出了民间的自治

发言嘉宾 尹丹

“王林风格”一直主张民间或者底层、非精英化的东西,我觉得很有意思,把这个活动放在黄桷坪中进行。今天我们总是在谈艺术介入和艺术参与,这个观点并不新。无论是艺术参与,它的关健词在于参与,而不是艺术。同样社会雕塑的关键在于社会,而不是雕塑。不知道今天这个展览给艺术圈提供多少启发?

第三部分:专题发言

专题发言一:《过去的与将来的变与不变的此见》-曾途

双年展策展人 曾途

我们作为艺术本体对于影像双年展的关注主要聚焦在影像方面。但一个双年展是建构在更大的基底下,离不开另外三个不太容易被关注的现场。而本次策展现场就分为四个点:一、双年展;二、中国;三、技术;四、影像。

双年展

双年展是社会化的组织架构、公共化的交互逻辑、国际化的语言场域综合作用的显现。城市化的节庆活动有别于传统乡村的祭祀节庆活动,它是现代城市文明的自定义,其自身意义的重要意义生产方式,因此,肯定也离不开城市化的社群聚合而呈现出一定时期时代精神的政治正确性。以及意义生产、空间生产的资本生产的日常行。这是双年展后面潜藏可能平时不会被追问的底色。

中国

当今中国则需要完成内在的自我审视,这种自我审视主要表现在“在地性”的复归,以及对本体的反思,而不仅仅是在人们似乎多默认的线性时间上的当代性关注,历史正在变为多维度的价格叙事。所以,我们称之为时间之镜。这也是黄桷坪可以代表今日之现场的一个基本逻辑所在。

技术

因为我们这一次的双年展主题跟大多数艺术展的主题不一样。虽然是视觉的,但主要是技术的视觉。如果将过去的知识或构筑视为就是高大的孤峰的话,在全球化信息互联共时的革命前面,则逐渐开始显现为一种孤岛化状态。技术语言重塑了社群信息的交互界面乃至真实交互空间,重塑着思想域与现象域的语言形态。全民影像和影像全民本质上是一体两面,全球影像与影像全球亦是一体,时间即是未来也是历史,世界即是人类的亦是非人的。由此,黄桷坪自然也是国际的。

影像

影像是人类意义本体的语言,更是资本生产与技术进化的媒介,这场人类、非人、超人类的时空演迁,当然不仅仅是为视觉艺术的双年展服务的,双年展只是它的一种映射。这是一巨大的演迁在未来将继续可打通一切边界,我们的影像为理由的双年展聚集,其实只是一个保守的选择,一个直面现场的基本反应。

专题发言二:《Outside The Plan》中的影像修辞-孔维强

发言嘉宾 孔维强

通常谈感受可以从两个角度:一个是感受性的,还有一个分析性的。我从符号学的角度谈一下,影像转向以后大众的影像经验,符号对艺术符号语言的激发和深化的过程。

语文符号主要是任意性的符号,所有的代码形态都可以做任意性转换。图像符号不一样,图像是一个簇型符号,每个部分都不可省略。图像的符号是不可无限简缩,其表达性而言,图像的表达性,不需要外部理由进行支持。

影像是表达与修辞的交互性、耦合性,这是一个非常重要的图像符号特点。在影像大众化广泛的经验基础上,这种特有的影像符号和图像符号会产生意想不到的。

从目前看到的影像作品来看,我们已经看到很多影像的整个思路和语言方式、话语符号方式,跟过去的语言主导下的影像理解已经完全不一样了。过去的影像是基于自然语言的理解,现在正在逐渐被打破,如果把这个影像交给所有的人来做的话,它的潜力会极大的被激发出来,并且会产生整个语言方式的转换。

交互式的修辞使得原来稳定的形象变成多移、变换的,不同的含义会出现。大众影像的使用以及影像本身产生的异于传统的符号方式,在不同使用、引用过程中会激发一个难以想象的潜力,形象从前景观众的被动角色被改造成为我们观看的剧中角色。

专题发言三:影像艺术与大众文化的关系-杨光影

发言嘉宾 杨光影

影像艺术与自媒体的关系,两者是图像时代的两幅面相,既有抵牾的地方,也有张力。首先是两者相抵悟的方面,最主要在于两者的生成逻辑是相反的。简而言之,草根自媒体的生产和资本处于合谋的关系,双方共同生产出媒介奇观。然而,就影像艺术而言,艺术家更多应该是与这个权力资本保持一段距离。或者说,影像艺术独特的价值在于进入艺术现场,跟社区、居民发生连接的,同时还能抽离出来,保持有距离的观审、批判。另一方面,影像艺术和草根自媒体其实也有暗自勾连的地方。在此,影像艺术已经进入到大众传媒的生产框架中。在此框架中,我们更多的看到大众媒介话语塑造的影像与批评话语,我们如何通过黄桷坪所在地创作大众对媒介语言影像艺术传播的控制?也是接下来可以做的地方。

专题发言四:《影像艺术精英化和大众化》-冯大庆

双年展 执行策展人 冯大庆

作为一个精英,不是做多么精致化、高大上或者自我封闭的一件事情,而是一个责任,是站在思想的前沿去反思和探索,去挑战既定规则和既有体制的权威。

生活在当下面临着的问题是,大众文化和资本、各种技术力量拉平了知识的差距。我们唯一能保持的权力就是继续思考,持续对问题产生反应。如果我们连这种反应都没有了,我们对这个世界也失去了任何态度、任何立场,也没有存在的必要。

展览一个重要的思路是,我们不是去改造世界、改造民众,我们是去改变世界和改变民众。通过这种方式提供一次知识重建和文化更新的可能。至于具体要发生什么,我们不去预设前提。我们只是用我们的思考、用我们的行动,为未来的可能性提供一点帮助。

在当下这个社会,作品的价值不再是体现本体上,而体现在相互构成的关系中。我们当代可能缺少大师和伟大的作品,但是我们有对当代最直接、最有力的回应。这是当代艺术和当代影像的价值所在。

专题发言五:《跌入全民生产时代的影像艺术———手机端短视频生产与传播现象初议》—胡燕子

双年展 特别计划分策展人 胡燕子

面对新现场的需求,面对全民影像生产的社会现场,这个既成的事实,我们该如何做出回应?我引用一个网友的话,技术和商业的推动,传播手段发生了改变,艺术可以不去随从所谓的世俗,我们可以知道它是何等形式和原理的存在,这是我研究短视频和任何一种冲击社会和传统的传播方式的初衷。摄影诞生的时候,绘画也不知所措,很多当时的人认为写实绘画会被终结,但事实是绘画与摄影各自找到了生存的空间。如果我们今天对各种新生传播手段嗤之以鼻,那么未来我们如何利用即將到来的5G时代共同把技术和影像共同推动。

专题发言六:影像艺术在信息社会中如何产生更多价值和诞生更多可能性-耿直

双年展 特别计划分策展人 耿直

在当代语境下,信息社会,是以数字化和网络化为基本社会交往方式的新型社会。其特征是信息、知识成为重要的生产力要素。

在当今社会现场中,以信息传递而进行的社群聚合作用,不再受限于空间,而是由信息内容本身激发的共同感知所构建;公众被信息大数据进行重新定义,更加精细划分,对于信息接收门槛的宽容度越来越低;信息在传播中其真实性不再是信息本身的真实性,而是在大数据分析下基于最高搜索频率和浏览频率的真实性。也就是说,真实不是由信息源头去定义,而是在整个传递的过程中不断定义。

95后,诞生于一个信息爆炸和商品化的社会中。在如此背景下,消费者对于商品背后的意义追求日益增长,推动着消费的升级和转型。文创时代更加强调以意义生产为核心驱动,同时其生长和传递的路径需符合资本逻辑,生产流量价值,继而转化为经济价值。

根据我秉持的方法论,以及本次imaging 商店 项目体现出的诸多面向,影像艺术如何产生价值及更多可能性这一命题应该是要要求:

首先,影像艺术媒介生产的信息内容本身有其意义价值,强调”前所未有”、“关于当下”、“可共同感知”的属性;

同时,基于艺术本身的语言特性,艺术家意义的生产与着意义的传递应当一体化。使得传递的路径强调“受众定位精准”、“可以传递”和“可以到达”;

当然,艺术的价值应当由世界共享,在此方法论下,也有了如下第三条——在该命题下,艺术不应当以闭合的状态进入公众,将受众视为意义传递的终点。而是开放式地将受众视为信息二次传递的通道,进入更加庞大的社群定义,使信息在民间再次发酵和增殖。强调“可交流的”,人人都能够参与艺术的生产,艺术才有更大的可能性。

所以,结合当代语境,如果说艺术的价值是可以为人类共生共享的,那么,不妨从通往大众的路径角度去重新衡量艺术的边界。

专题发言七:利用艺术,在地构筑新的时空关系和人际关系-姜灏桥

配图:双年展 特别计划分策展人 姜灏桥

新的时空关系、人际关系

黄桷坪以往的时空关系和人际关系是怎样的呢。在三角道面临拆迁的铁路三村是一个例子,在修建铁路时,铁路三村是以工业地为基点的职工家属区,一栋一栋,沿着长江排布。住在这里的家庭,往往两三代都是铁路职工。这时的社区依附于工业、产业需求,形成了特定的时空关系。而居住在这里的人也因工作联系和邻居关系拥有紧密的人际关系。好邻居项目组在黄桷坪正街即将拆迁的居民废墟里,也找到了有趣的东西。有几栋楼,连着上下好几层每家都会留下一顶铁路职工帽。

而我们现在身处信息社会中,新的时空关系、人际关系则广泛依附于互联网的交流。人居关系不再以实际空间为限制,凝结社群的更多的是身份与价值认同。

构筑、影响现实世界必然构筑新的时空、人际关系

人眼观看现实,现实世界被视觉化,经由人的想象力再造,视觉化的现实世界以影像的方式,经由虚拟世界及现实世界中的载体再次进入现实世界。

在这个过程中,人的想象力(imagination)与影像(image)共同作用于现实世界。影像实际上成为了作为人群总和的社群想象力的投射,而影像也通过媒介进入现实世界,也就成为了现实世界的一部分,改变了现实世界。

而现实世界的改变必然地影响、改变了社群,构筑了新的时空关系和人际关系。

好邻居项目在黄桷坪对邻居的新定义

此次双年展中,好邻居项目组在黄桷坪延续讨论了邻居关系。伴随于时代更迭的代际关系,在黄桷坪这样拥有丰富纹理的工业文明、美院文化的地区,“邻居”超越了“住在隔壁的人“的传统概念,延伸成为“影像艺术”与“黄桷坪”的“邻居”关系。而如何为“好”,则是将本地多样的、身处不同时代代际的社群通过艺术凝结起来,基于影像艺术的传播性和大众性,增强社群之间的价值认同和身份认同感。

好邻居项目构筑新的时空、人际关系的实践

好邻居项目组这次的“想象力商店”项目旨在通过挖掘黄桷坪过往的人文历史痕迹,同时也是大时代更迭的印记、人作为个体的生活印记,凝结艺术家的想象力再造,以视觉艺术、影像艺术的方式呈现在黄桷坪。以在地社群的参与与交换为艺术创作目的,通过“商店”的形式,探讨艺术作品与社群交互的更多可能性。

由此,在黄桷坪实践构筑新的时空关系和人际关系。

第四部分:全民影像“自媒体计划”颁奖

自媒体 颁奖

全民影像:“自媒体计划”由三位90后组成的年轻工作小组,他们立意追根溯源,回基本,回来到自己本身,回到我们所处的历史现场当中去。在探索过程中,他们提出全民影像:“自媒体计划”。在计划实施的20多天里,总共收到了近300组投稿,双年展组委会评选组织根据投稿的内容和流量两个方面,通过微博在线直播评选出了最佳流量奖、最佳创意奖各八名。很高兴昨晚邀请策展人给各得奖者的颁奖。

结语

首届重庆国际实验影像双年展植根于黄桷坪,曾在这里发生,也曾在这里进行反思与总结,一期一会下期再会。

*图片由组委会和任长松先生提供。