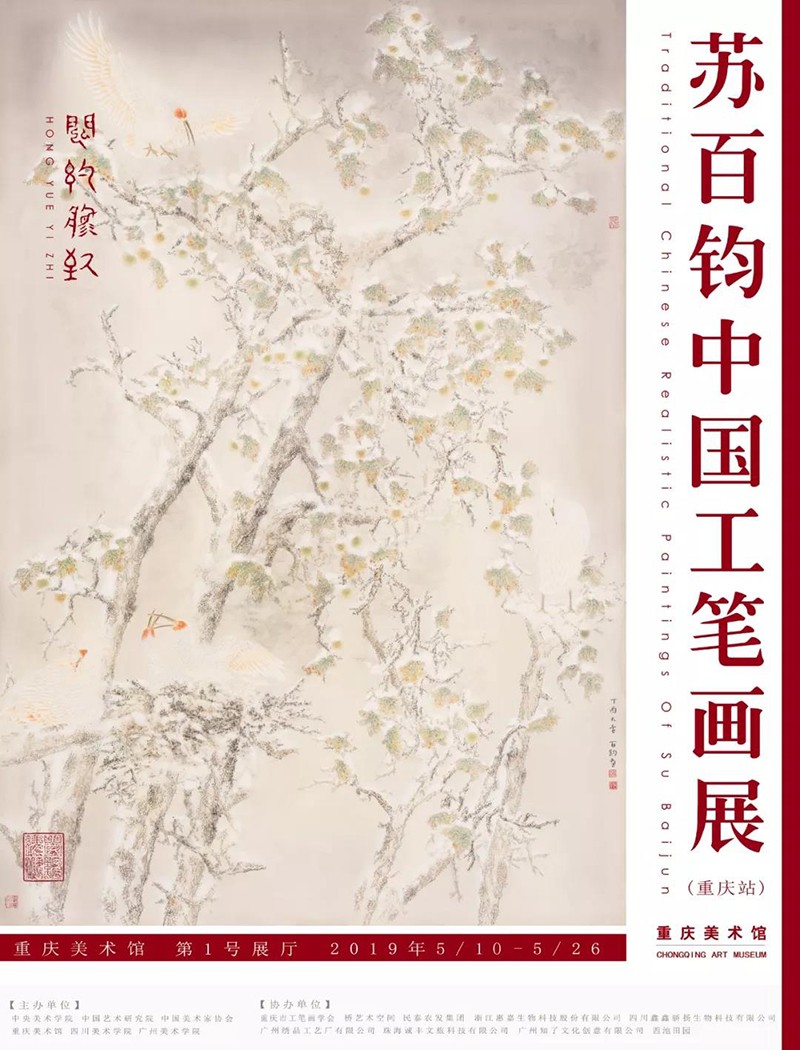

主办单位:中央美术学院、中国艺术研究院、中国美术家协会、重庆美术馆、四川美术学院、广州美术学院

协办单位:重庆市工笔画学会、桥艺术空间、民泰农发集团、浙江惠嘉生物科技股份有限公司、四川鑫鑫骄阳生物科技有限公司、广州绣品工艺厂有限公司、珠海诚丰文旅科技有限公司、广州知了文化创意有限公司、 西池田园

展览时间:2019年5月10日—5月26日

展览地点:重庆美术馆第一号展厅(重庆市渝中区临江路1号)

开幕时间:2019年5月10日下午15:00

展览亮点

展览名为“闳约逸致”,“闳”格局、气度,“约”约束、法度,“逸”品格、格调,“致”高雅、精致。中央美术学院教授、中国艺术研究院博士生导师苏百钧先生集学养、功力、画品、创造力于一体。一方面他坚定自持、虔敬正诚地循主流正途,对中国工笔花鸟艺术的经典研精究微,坚忍不拔地缘遐迹文脉探寻艺道堂奥;另一方面,他始终不愠不躁地思考画理、锤炼笔墨、推敲章法、琢磨技巧,用功极勤,以至汲得大成自我的百家滋养。为学为艺,修身为本于苏百钧的守正与超然,造就了他全面的人文修养、深厚的专业功底和超强的创造力。他的创作,是情深意切的造型,典雅清幽的画境和神遇迹化、超于象外的盎然意趣的完美圆融。概而言之,苏百钧的工笔花鸟画艺术如俨俨高峰超拔于当代画坛,堪称艺术创作正道高致的表率。2019年5月10日该画展在重庆美术馆举办。将展出苏百钧先生创作、扇面、白描、和长卷作品共130多幅优秀作品。

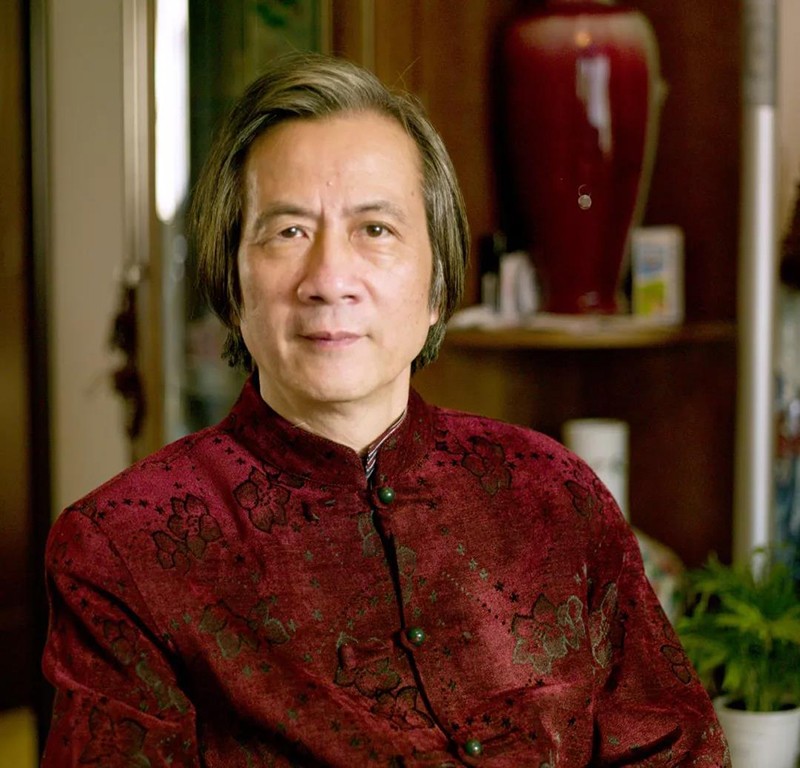

苏百钧,1951年生于广州,中央美术学院教授,中国艺术研究院博士生导师。兼任广州美术学院客座研究员,四川美术学院客座教授,上海美术学院客座教授, 中国工笔画学会艺术顾问,中国美协中国重彩画会副会长、中国文化部现代工笔画院副院长。 中国美术家协会会员,全国美展评审委员。

自幼随父亲苏卧农学习书法、绘画、古诗词、文学及画论,临摹师伯方人定原作近百幅。1984年考入广州美术学院中国画系,从导师黎雄才、陈金章、梁世雄教授读研究生,专攻宋元工笔花鸟画。1987年获硕士学位后留校任教。2003年作为重点人才引进调任中央美术学院中国画学院,为文学硕士、艺术硕士研究生导师,花鸟教研室主任。

作品曾获由文化部、中国美术家协会等主办的展览金奖一次、学术奖三次、大奖两次、铜奖三次。《圆寂》被德国莱茵美术馆收藏,《花鸟》被中国军事博物馆收藏,作品《凤凰花木图》被北京人民大会堂收藏,并悬挂在金色大厅,《金豆》被人民大会堂收藏。《和谐家园》被山东省委收藏并悬挂在蓝色大厅。《溢远清香》被中宣部收藏。《和平颂》被收藏并悬挂于北京人民大会堂常委会议室。

论文《试论“意”是工笔花鸟画的灵魂》载于《美术》杂志1994年第8期,《随意赋彩》载于2009年第12期《美术》杂志(名师风采)及1997年第1期《美术学报》、《中国科学人》优秀论文集。

出版个人专集共45种,其中,2007年12月出版的《苏百钧创作篇》被教育部批准为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材。《画坛名师大讲堂——苏百钧讲工笔花鸟画(上)典雅》 安徽美术出版社出版《画坛名师大讲堂——苏百钧讲工笔花鸟画(下)格局》安徽美术出版社出版8月重版,被评为金牛奖。

和平颂 绢本 150cm×220cm 2012年 悬挂于人民大会堂常委会议室

正道高致的表率——苏百钧工笔花鸟画艺术品读

吕品田(中国艺术研究院常务副院长兼研究生院院长,研究员)

上苍的安排,似乎注定苏百钧要成为最杰出的工笔花鸟画家。

他出生在发祥岭南盆景艺术、有千年种花历史的广州花地,从小生活在馥林花园,加上祖上八代种花为业,父亲是花鸟画家和园艺家,自己早年还回乡当过知青花农,真可谓一身浸润于花香鸟语、翰墨丹青的世界,有着得天独厚的成才条件。然而,世上没有不学而知的天才。苏百钧令人景仰的绘画艺术成就,得之于他以守正且超然的自为之力,将人生机缘的或然化为必然。

幽兰空谷 纸本 302cm×202cm 2018年

自为之力的守正,在于其为学为艺,一路恪守中国画学正道,不曾追风逐巧,借端革旧维新而以旁门外道规避国画修为的必历之艰。国画修为从来需要经久磨砺,而对于讲求笔精墨妙的花鸟画功夫的养成,其艰难程度则甚于一般。晚唐以来,花鸟画赓续不断,从容精进,以曼妙绮丽之美尽展中华文化的优雅情致。回望历史,花鸟画坛巨擘辈出,遐迹或工或意,法度谨严,技艺精湛。其堂堂之成,如高山峨峨,若大河汤汤,叹为观止。对于当代花鸟画家来说,这煌煌之史成既是师学借鉴无比丰富的典范和宝藏,又是建树自我难以超越的经典和高度。苏百钧的父亲苏卧农,凭其作为杰出岭南派画家的非凡识见,一开始就引领他走上攀登艺术高峰的艰难正道。父亲循循善诱的家学教育,让他耳濡目染、动脑用心、身体力行,从小打下扎实、全面的艺文修养功夫。自立之后,他始终坚定自持,卓尔不群,虔敬正诚地循主流正途,默然苦修传统功课,对中国工笔花鸟艺术的经典厚积,研精究微,博取,坚忍不拔地缘遐迹文脉探寻艺道堂奥。长期以来,他远师宋元,近承岭南,始终不愠不躁地思考画理、锤炼笔墨、推敲章法、琢磨技巧,殚精竭虑,用功极勤,以至汲得大成自我的百家滋养。

圆寂 绢本 150cm×180cm 1993年 获全国第八届美术作品展览优秀奖

自为之力的超然,在于其为学为艺,始终戒忌唯古是从、泥古不化,不曾为尊重传统程式而拘囿己心、僵滞不前。苏百钧天资聪颖,总怀关心、好奇于生活日常,善以豁达活泼、细锐敏感的诗心,体察感悟自然生态的蓬勃生机和倏然情状,善以体贴内心情思的技法变化和丰富技巧,将感通于时景时气、时禽时芳的生命节律和神情意态融变为绘画语言,让笔下形态焕然开新。他遵父亲“养以发真,悟以入妙”的教导,缘心性蒙养造就“激于中而横于外”的识见灵气,以至能够迁想妙得、举一反三,不流于见槐是槐、见柳是柳,为成规实事所拘囿。苏百钧之所以能够苦修传统功课又不至于泥古不化地保持难得的超然之力,很重要的原因在于他十分重视写生。在他看来,写生是画家与自然之间的心灵沟通,通过写生可以“清空自我的固化经验来认知、体悟和捕捉自然界的新鲜,从而在一定程度上建构自我美的程式”。对他来说,“观物取象”的写生过程是“度物象而取其真”的审美认识过程。这一过程通过感受客体的内在活力,体验自身的情感变化,以至纳宇宙生机于胸底,发人生价值和人文精神之感悟,最终将物象转化为“物我相契”的心象,达到“物我两忘”的审美自由,使画家从程式习惯中跳出来,实现对现实的创造性把握。正因为重视并坚持写生与创作接轨,他的工笔画总能保持新颖之貌和清雅之质。

小憩 绢本 80cm×160cm 1998年 获1988年中国画大赛大奖

参加全国第七届美术作品展览会

为学为艺,修身为本。集守正与超然一身于的苏百钧,透着端正的态度、取向、姿态和作风,透着对生活与艺术、继承与创新关系的正确认识。遵循正道、正身诚意的修为功夫,造就了苏百钧全面的人文修养、深厚的专业功底和超强的创作能力。这一切激发出他的旺盛艺术创造力,也造就出情深、意切、趣足的高致艺术。

发乎生活的情感是艺术创造的基础,充满感情的语言是艺术感染的条件。苏百钧重“情”,强调艺术创作“就是要反映令自己感动的东西”。他有诗人一般的情怀,审美感觉敏锐,善从自然中发现和捕捉触动心灵的生动细节和瞬间。对他来说,但凡落笔入画的,必是首先打动己心的,无论素材处理、题材选择或是主题把握,皆以真情实感的“合情”为根本。譬如,苏百钧说他爱关注各种荷莲的生长过程,每年荷花盛开之时都会到荷塘边游赏或写生,以至对荷塘、莲花的认识与日俱增。然而,即便有这样深的认识基础,即便早在二十几年前就有意画一幅风动荷叶的场景,却因为“迟迟未曾寻到有力量的情感共鸣,只得暂且搁笔”。由此可见苏百钧重“情”的程度,而他的《早春》《仲春》《昨夜风雨》《秋荷》《秋荷二》《秋塘野趣》《愁绝水一方》等作品都是这样创作出来的。渗透形式结构深层或基底的真挚情感,化作曼妙而蕴藉的画面情态,予人以深沉的感动。

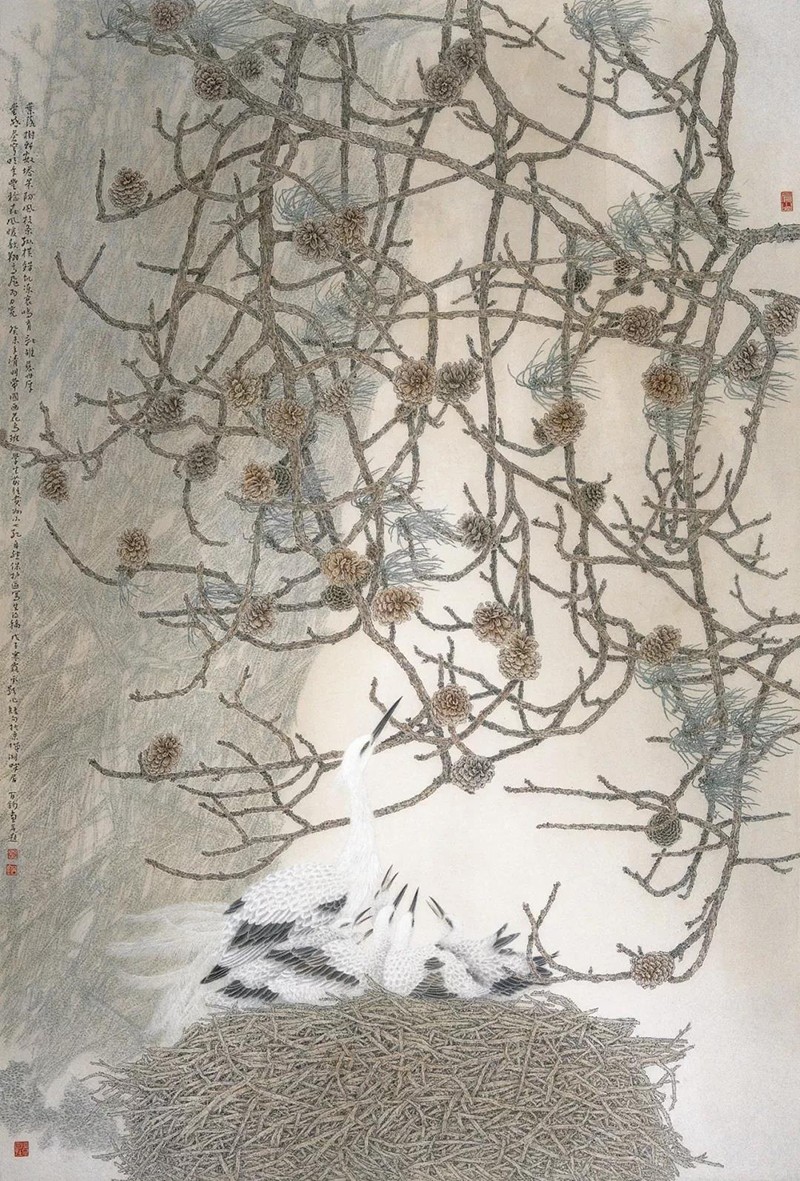

鸟巢系列·松鹤图 绢本 220cm×150cm 2009年

第十一届全国美术作品展览(评委作品)

仅凭情感宣泄,无以进取艺术的高致。真正的艺术创造力离不开思想,不能缺乏对生活的理性认识。苏百钧深谙艺术规律,了悟艺术表现的根本是艺术家对社会生活的思想情感或理想情怀,以至一再强调“意是工笔花鸟画的灵魂”。他“度物象而取其真”,由自然景物感发体贴人生哲理和理想的心象,并缘之为经营构图、造型、线条和色彩的意匠,让形式饱含意蕴,让形象超越物象,最终达到审美意象的充分表达。《追忆的故园》是苏百钧获得“首届中国重彩画展览”金奖的代表作。作品描绘了台风过后的场景:大片芭蕉被摧折,林间雾气弥漫,白鹭似乎迷茫地寻觅着什么……风灾后的故园狼藉一片,然悲怆中却见倒伏的片片蕉叶都在倔强地往外冲。这被作者着意刻画的新生命开始的迹象,实质是比附于大自然新陈相继、生生不息之情状的人文精神的张扬。对这幅作品,他做过这样的陈述:“人和自然的对话不能逃避情绪的浸透,艺术源于个别自然,应以它为原形。然而远非如此简单,许多艺术要背离自然,有别于自然。创作就是要反映令自己感动的东西,一切真正创造性的努力都是在人的心灵深处完成的。绘画是经由真实想象出来的,不单是真实,亦不单是想象。绘画的过程实际上是一种思维的过程,是用构图、造型、线条和色彩等进行思维的过程。绘画艺术独特的词汇在创作的过程中不断地顺应着各种各样的可能性而被连接起来,形成了合乎艺术自身逻辑的‘绘画语言’。”在苏百钧的画作上,表达生活理性认识的“合理”要求,化作有意味的形式和以思想灵魂挺立的形象,构成发人遐想的“象外之意”或“象外之境”。

七月盛开三棱剑花 绢本 146cm×177cm 1996年

获中国文化部主办中国艺术大展铜奖

艺术的高致境界,既在于“合情”,又在于“合理”,更在于情理交融的“有趣”。“趣”,是艺术家主观意旨通过一定艺术手段而表现于作品的独特风致、情趣或意趣,是在艺术欣赏中能给人以美感的一种审美属性,也是审美追求所期望的艺术境界的极致。苏百钧绘画的高致性,在于它十分“有趣”。譬如,其经营构图,取景片段的“不完整性”,带来画面格局蓬勃豁然的生动感;其描绘物象,渴笔疏线的“不连贯性”,造成笔法线型气贯势畅的韵律感;其落墨敷彩,撞水撞粉的“不确定性”,赋予质地肌理难以名状的新奇感……所有这些“趣”,或发显宏阔,或透露幽细,都是由虚实聚散、轻重缓急、干湿浓淡、厚薄冷暖等辩证品性纠缠创化的形式美感。譬如《雨霁》一作,巧妙地采用“没骨”与“撞水撞粉”技法处理,把干裂土地雨后散发水气的特有湿润感觉表现得恰到好处,而这种意趣的表达是无法诉诸宋人勾染法的。如苏百钧所言:“那环环相扣的纹理,淋漓渗化的墨、色以及难以名状的意趣,无不给人一种新奇的美感。画面上斑斑驳驳、强弱不一的墨色,通过点、线、面的形状极其自然和谐地交织在一起。在干湿浓淡虚实聚散之间,形成了一种特殊的节奏和韵律。”它们作为传情达意的托迹,于情理交融中呈现的风格形式难分具象、抽象的生动性。这些已然摆脱描形状物之被动而显示画家创造性的绘画形色质,构成浸润苏百钧画作的卓然审美价值。

凭借守正和超然,凭借情之深、意之切和趣之足,凭借明丽典雅、清幽杳渺的画境和神遇迹化、超于象外的盎然意趣,苏百钧工笔花鸟画艺术如俨俨高峰超拔于当代画坛,堪称艺术创作正道高致的表率。

昨夜风雨 绢本 148cm×183cm 2007年

以心接物 逸静清淳——父亲苏百钧的花鸟画艺术

苏睿(中国艺术研究院中国画院画家、硕士研究生导师)

我的父亲苏百钧是享誉当代的一位花鸟画名家,他对中国花鸟画艺术贡献良多。总的来说,一方面突显出对生活的尊重,他擅于以日常生活中的朴素题材入画并赋予其诗化的意境,由此便和许多沿袭传统程式化、陈陈相因的工笔花鸟拉开了很大距离而极具创造的活力;另一方面是在传统的勾勒法度中营造浪漫的格调,体现出浓郁的现代人文情怀和东方艺术的写意气质。他以雅致、清新的作品确立了现代花鸟画的抒情咏叹调,感人至深,为宋人花鸟画精细不苟的审物精神和借物抒情的诗意表现的艺术高峰,作出了最佳的现代诠释。

1986年,父亲苏百钧以优秀的成绩获广州美术学院硕士学位并留校任教;翌年,作品《小憩》获中国画大奖而绽露画坛,自此他又屡获国家级奖项;1998年,他的数十幅大型创作作品在中国美术馆展出,得到各方赞赏;2003年,他调任中央美术学院中国画系花鸟教研室主任,他不仅担任中央美术学院教授、全国美术展评审委员等职务,还撰写了教育部“十一五”规划教材《当代名家艺术观——苏百钧创作篇》,主编了中央美术学院国画系花鸟专业的教学大纲,以及《荣宝斋画谱》等专著30余部;近年来,他又完成了人民大会堂金色大厅《凤凰花木图》、常委会议室《和平颂》以及中宣部《溢远清香》等处的大幅花鸟画创作重任,受到了国家领导人的赞赏与重视。

秋韵 绢本 178cm×148cm 1993年 中国美术馆藏

当今的花鸟画坛,不乏极具传统渲染功夫的能手,亦不乏冲锋呐喊的前卫艺术家,但若论及在传统与生活二者完美结合上,同时又有一批高质量创作的画家,则寥寥无几。我的父亲之所以能够游刃有余,一方面源自他的传统家学,另一方面得益于新时代的学院教育。家学父教赋予他深厚的传统基础,无论勾勒渲染、书法题款或是落墨用矾,他都得心应手。而学校教育则让他对现实生活、精神格调、专业理论有更深入的理解。但是,对艺术家而言,最重要的动力是源于他对花鸟画真诚的热爱。这种热爱,尤其体现在“文化大革命”的十年期间。那个年代,花鸟画被批判为“封、资、修的产物”,全国的美术院校取消花鸟科,所有的花鸟画家都改画人物山水类题材。花鸟画,姹紫嫣红上千年,一夜之间沦为断壁颓垣之物。当时有位广州美术学院的花鸟老教授曾劝说父亲:“别再画花鸟画了,我都不画了,跟时代不配,没前途,你趁着年轻及早改行吧。”但父亲却是凭着对花鸟画的痴情和情有独钟,坚持追求自己所爱而创作。终于,“文革”后枯木逢春,如母亲言“被禁锢了多年称之为‘封、资、修’的花鸟画开始解禁,百钧埋头画了近10年的花鸟画第一次初试啼声……”

春寒 纸本 145cm×183cm 1992年

获全国第五届工笔画大展学术奖

父亲性情温和,不好争斗,远避喧闹,独思悟于一室之内。他常流连于故宫博物院,观读许多弥足珍贵的无名氏作品,深深叹服那些优秀作品,虽然作者无以考证,但却不朽。如古之圣贤,留下经典语录,与众生世代相存。翻读中国美术史,有画以人传者,亦有人以画传者。画以人传者,是指该人之盛名盖于其画艺,凭借其个人魅力、才气或社会地位等画外功夫而扬名书画界;而人以画传者,则是凭其画作在美术史上占有重要地位。相比于唐伯虎、金冬心等才气横溢、诗文书画四合一的“画以人传”的代表,范宽、张择端等仅仅因作品出色而传名于世的画家,在美术史上似乎更能代表优秀的中华文化,他们的作品是无价的珍宝。亦正因有此感悟,我的父亲一心一意地专注于花鸟画的艺术追求。从似锦繁花到寂静荷塘,从故园追忆到花间私语,从愁绝水一方到昨夜风吹雨,从游鱼逐落花到巢鸟惊春蛰……他的每一幅作品既寄托了别出心裁的情思,又彰显了淋漓尽致的生命体验。

数十年的风风雨雨弹指间,父亲的作品丰硕累累,20世纪50年代初出生的画家大都有坚韧的意志,这源自那一代人饱经风霜的人生经历:诞生于百废待兴的新中国成立初期;成长于上山下乡的知青年代;在青春发育的成长期,他们面临自然灾害而勉为温饱;在金色的少年时期他们经历了“文化大革命”;直至改革开放的80年代中期才得以步入美术学院学习。艰苦岁月中农村、工厂辛劳的生活经历不仅锻炼了父亲的意志,更是给予了父亲创作上无穷的源泉,如《田间》《冬种》《割禾之后》等作品是源于他6年的知青生活体验。在衣食无忧的今天,他一如既往对艺术高峰的攀登与追求,潜心花鸟画艺术探索,每日深居画室,笔耕不辍。

田间 绢本 185cm×150cm 2003年

细心的观者都会有同感,父亲苏百钧能够保持稳定的创作水平。无论尺幅大小,人们很难从他的画作中选出“最特别的一幅”。他并不属于那些一炮而红便“万古长春”的画家。热情、专注加上不屈的毅力,促成父亲认真努力地对待自己每一件作品的性格。他总是能够以别致的情思赋予下一幅创作新颖奇特的构想。或许,在他艺术历程中最具里程碑意义的当数《七月盛开三棱剑花》《圆寂》《雨霁》《昨夜风雨》《鸟巢系列·松鹤图》等。当然,这样的归论尚早,还应有待将来美术史专家给予更合理的界定。但可以肯定的是,我的父亲苏百钧从八十年代初的朦胧抒情风,发展到90年代中对生活激情的吟唱,转至2003年后铅华洗尽的真淳情感独白,他的艺术有明显的划分时期和不同的追求。

晨曲 绢本 220cm×150cm 2014年

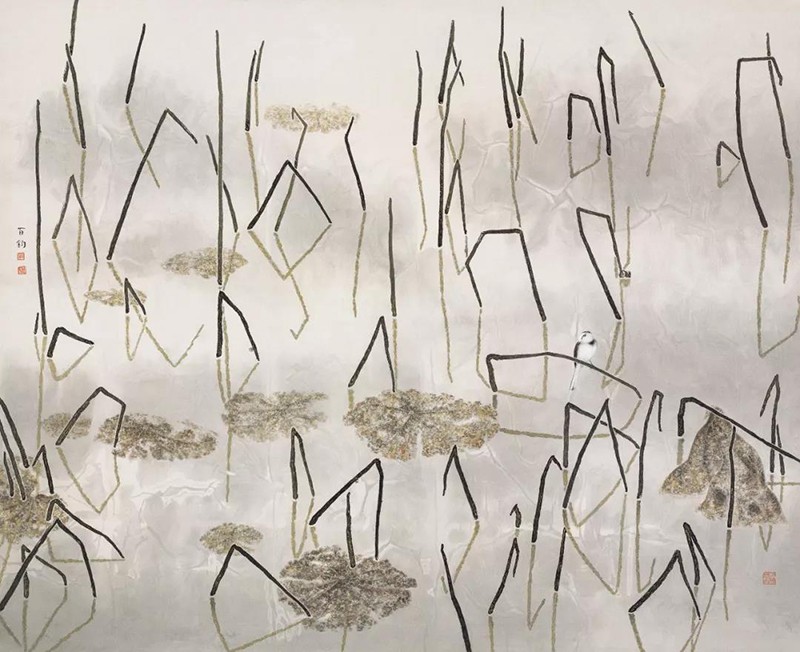

早期,父亲喜画夜雨朦胧之景,常于茂盛的树丛花草中隐现三两只孤单的鸟儿,如作品《夜朦胧》《晨韵》《春雨》等。他的独到之处在于在墨线内染虚,而不是色溢于线的渐变,这样的妙处在于渲染空灵却又不以削弱线条的视觉力量为代价。到90年代,父亲多作农田乡间之寻常境,他的艺术才华热烈地爆发。如《酸豆一株起卧龙》《追忆的故园》《晚风》等,色彩响亮,用笔泼辣,兼工带写。因有故里花地以及农村知青的真切经历,他对花草的情感深厚,且深谙其种植、生长之理,因而画面充满了活泼的生活魅力。显然,这与许多只知摹古但缺乏种田、植花阅历的学院派明显地拉开了距离。转居北京以后,年华的洗练,加上习俗水土之异,父亲的作品突变为淡彩白描,色彩以邻近色的灰度震颤对比为主,《昨夜风雨》《芦塘灰鹭图》《冬日·向日葵》等作品,直如李清照“昨夜雨疏风骤”之句,又似东坡“寂寞沙洲冷”之词,在虚静之境中妙赏生命的真谛。此时,画家开始转向寻求中国艺术托寄心灵的逸境。

花枝春满,鸟鸣秋实。一转眼,我的父亲已从艺50余载。作为当代顶级的工笔花鸟画大家,父亲为花鸟画的研究与执着追求付出了巨大精力,在不断的努力追求中,相信他的花鸟画艺术会越来越受到更多观众的喜爱和重视。研究父亲的艺术思想、他的创作观念、他的人格才情,对后辈学者在今后如何推进中国花鸟画发展极具价值。

冬日·向日葵之二 绢本 258cm×148cm 2010年