2019年中央美院研究生毕业展于5月10-31日在中央美院美术馆展出,来自雕塑系毕业生夏学兵带着他的毕业作品《临摹·王的坐姿》参加了展览。

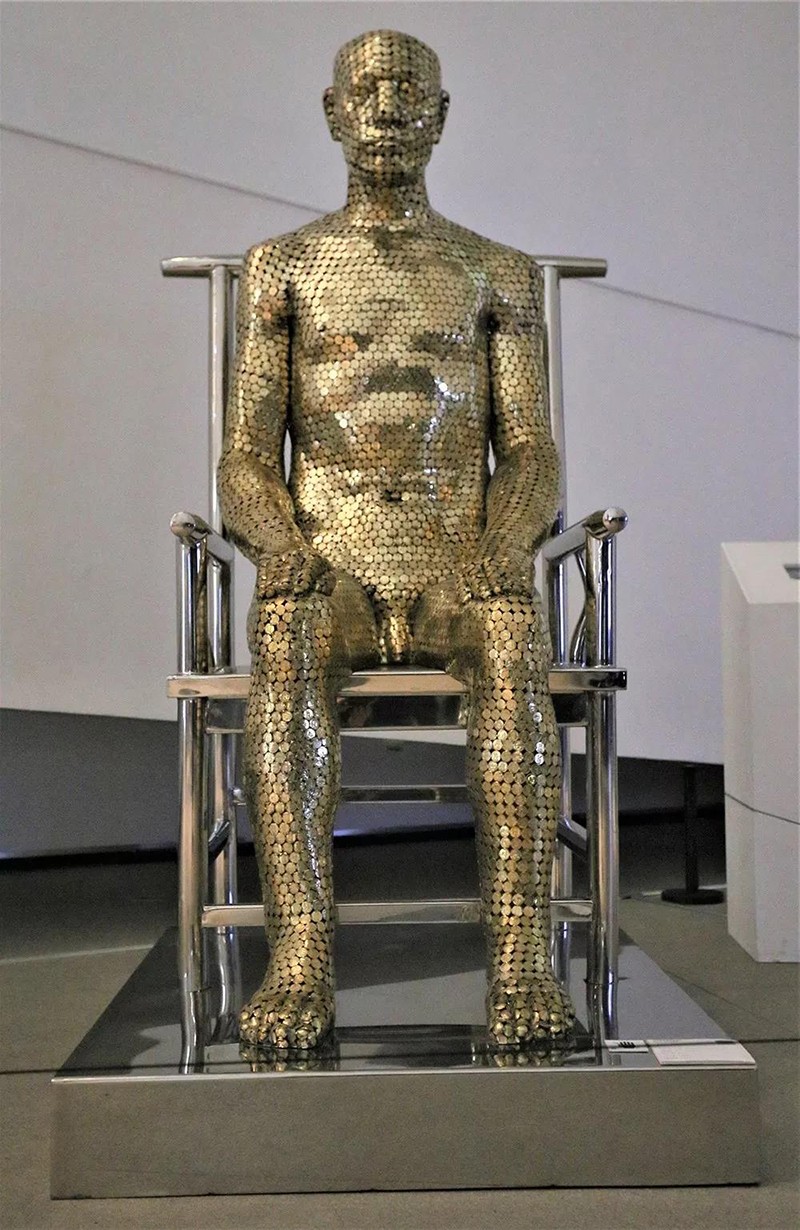

《临摹·王的坐姿》 220cm*115cm*155cm 铜币、不锈钢 2018-2019

从2007年开始,创作的题材一方面转向关于传统符号、材料和主题的联系。当时硕士研究课题是阳陵个案的研究,主要聚焦在地域、材料、雕塑器物与场所的关系。陆续创作了《皇的新装一皇与后》、巜临摹·王的睡姿》、到现在的《临摹·王的坐姿》。历时近12年时间,作品数量不多,体量尺寸相对较大,也积累了一些心得。其中创作该系列作品的思路形成,离不开传统器物观(金镂玉衣,海昏金瓶等)和现当代前辈雕塑家创作的影响。博士阶段,在导师吕品昌先生的指导下,继续深入博士课题一一当代雕塑材料表现研究方向的剖梳,加深了对材料与历史关系的了解,并以此为契机,力图在材料语言上作尝试性的探索。

《临摹·王的坐姿》2

《临摹•王的坐姿》以近两万枚经过精心设计的铜币焊接成坐姿的人像,硬币上的图像和雕像在文化和现实的指向上具有较强的一致性。该像并端坐在明代中式的官帽椅之上,雕塑像是埃及考古出土的法老,又似威严自观的坐佛陈列于博物馆展厅中,它散发出神秘的气息。在现代社会,金钱总是期待永远流通下去,该作品却用钢铁焊接的手段暴力地让它们静止地凝固,“王”的威严来自权力与财富,抽去这一切,他便是一具金钱堆叠的躯壳,仅剩下空洞麻木的身体勉强维持着最后一丝尊严。雕塑作品希望借助材料和技术的结合回应文化遗存中的经典范本,同时又拆卸范本原有记忆叙事与礼仪的庄重,从而导入到更少固定预设与疑窦丛生的语境。临摹与写生,几乎是造型艺术学习的不二法门。作品正是要通过对“临摹”手段的借鉴反思,在技术、材料与观念之间打开探索空间,既非彻底退回再现模式,又不是完全脱离造型基础,而是在回望中继续深入与前行。因此,以“临摹”来命名作品,并非无关宏旨,而是对创作行为和手段的重新释读。

《临摹·王的坐姿》局部1

《临摹·王的坐姿》局部2

泥料、石膏,玻璃钢和经过设计的钱币其工业化的气息与痕迹,其材料、技术意义与图式的视觉审美意义具有同等的视觉效应。作品以影像和雕塑实物并置的方式,展示雕塑形成过程中的材料和技术痕迹,通过数字影像的方式展示拓展性材料(非限制性材料)在雕塑制作过程的形态变化,表达雕塑形态生成过程中的材料、技术和造型之间同等的文化意义。

夏学兵的坚守

文(节选)/ 嵇心 中央美术学院艺术理论博士生

资本铺天盖地地介入后,中国当代的艺术界遍布喧嚣的狂欢,艺术创作也日益产品化,艺术家愈来愈沦为市场和权力的人质。幸运的是,总有人自觉地与之保持距离,只遵循艺术形式和情感表达的逻辑。他们是艺术界一股沉静而踏实的力量,虽从未飞黄腾达,却是艺术创作的汹涌暗流,是无限风光的艺术圈不可或缺之基石。他们一旦退出,艺术圈的浮华会瞬间瓦解,只剩一片荒芜。

雕塑家夏学兵正是其中一员,他质朴而沉着地学习、创作,按内心的节奏静静地生活。雕塑在20世纪变化剧烈,各种流派各种主义层出不穷,观念、主题、材料与技术的拓展,也到了极其惊人的地步。在剧变的冲击下,一个雕塑家倘若还想继续严肃地创作,他就不得不思考一己之出路,直面“影响的焦虑”,做出抉择。

夏学兵既不刻意追逐求新,紧跟令人眼花缭乱的潮流套路;又不是对变化的事实无动于衷,而故步自封,沉溺在传统遗产的“温柔怀抱”里。相反,他主动地感受变迁,积极剖析中西雕塑之异同,熟稔于中西雕塑的发展脉络,从中采掘精华,寻觅和探索自己的道路。

《临摹·皇与后》 300cm*200cm*98cm 铜板、铜棒、铁、木 2010-2011

巜皇与后》和《皇薨》是夏学兵在写实雕塑传统之外的一种探索。它们杂糅了材料的丰富性,将铜、木、玻璃整合在一起,游走在雕塑和装置艺术的边界。这种整合,并非生硬的扭结拼凑,而是挖掘材料彼此之间的关联,把异质的材料安置在同一场景中。

这两件作品具有多义性,谁也难以清晰地释读其真正含义。看起来,两件作品具有类似的构成原则:人像被安置在一个半封闭半透明的空间里,它们平躺着。人物平躺着,造型简洁流畅,却毫无表情,这是睡眠,还是死亡?但毫无疑问,这是种休息状态,睡眠和死亡都是休息,一短暂,一永恒。或许我们应从作品名字里,去把这一切认领为死亡,而封闭空间是棺椁?那么,这就是丧葬的场景。可是这种丧葬的场景,因为其敞开性,把黑暗驱逐,并不会给我们带来过多的恐惧。这是死亡的拥抱,人在这一过程里过得永久的安息。

另外,从名字而言,主人公是帝王,但帝王却赤身裸体,此外别无长物。只有纯粹的身体在场。人像赤身裸体,与古代帝王死后盛装入殓截然不同,于此又回归了出生时的状态:赤裸。正应了一句话:赤条条来去无牵挂。在夏学兵眼里,死亡应抹消一切差异。夏学兵显然戏谑地开了个玩笑。

《临摹·碑》 240cm*68cm*48cm 陶瓷、树脂 2017-2018

《皇与后》和《皇薨》体现夏学兵对死亡和葬礼的思虑,在他的重新将丧葬情景激活和重构下,我们获得对生命归宿更明亮的领会。由此可见,夏学兵尽管十分服膺传统写实雕塑,但他并不拒绝观念和材料的拓展,他在创作中也有极为风趣的一面。夏学兵“渴望着献身于自己有滋有味的练习”(希尼语)。《写生》系列是他“有滋有味的练习”的产物。

“临摹”是传统视觉艺术学习的不二法门,传统雕塑自然也不例外。夏学兵在传统雕塑里浸淫多年,深知临摹的重要性。而临摹本身,是对经典范本的重读和再造,以此我们和范本中遗留下来的伟大轨迹接通。而对再现性艺术来说,写生,模仿自然又是一条重要途径。对自然之物的模拟,“外师造化,中得心源”,在不断提升自己的感受力时,激发自己的创造力和想象力。

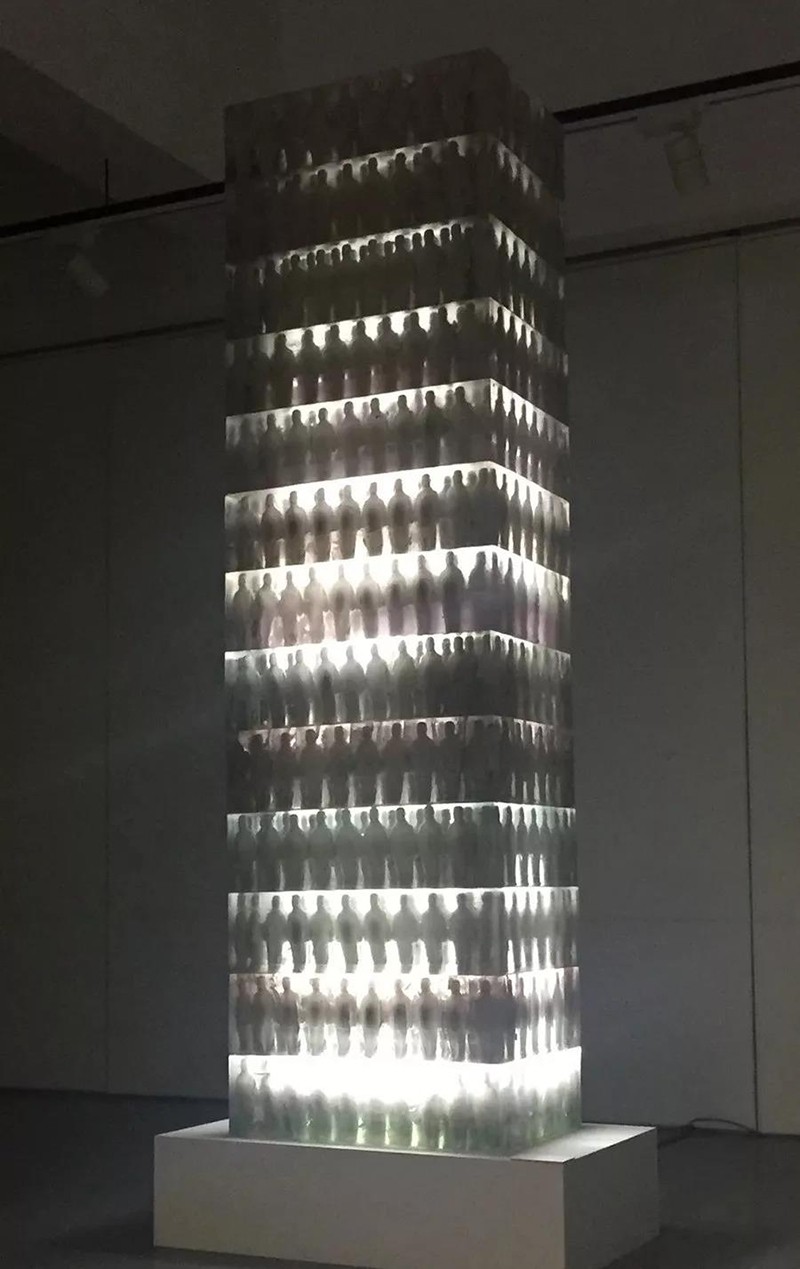

《临摹·王的睡姿》 193cm*70cm*59cm 钱币、亚克力 2017-2019

《临摹·王的睡姿》 (局部)

20世纪的艺术,一个最重要的变革,就是现成品的引入,打破传统视觉艺术威严而封闭的秩序。夏学兵的《写生》系列一道回应了临摹,写生和现成品的观念。他将两件类似于孪生子的作品,并置一处。一种是木材所制,稍事加工,接近于现成之物;另一种是不锈钢为材料,对木材进行模仿,不仅模仿其外形构造,也力求接近其纹理。一黑一白,二者之间发生共振。倘若只是单独一物,因其简单的构成,它的意义就将彻底消解,变得空洞无聊,作品也就无足轻重。夏学兵的高明之处恰恰是,将二者共处,彼此呼应。于是,这变成了一种游戏,一种戏仿,也是一次技艺的展示。他深入的不仅仅是物的肌理和褶皱,更是对艺术创作本身的机制的挖掘。

《写生·形的练习》 105cm*30cm、105cm*30cm(二件) 不锈钢,木 2015

雕塑不只是一门手艺,但它需要手艺人的专注和技艺。它需要艺术家的热情和生命的注入,唯有如此才能温暖材料、器具和场景,以及观众。从根本来说它提升我们,把我们带到一个反思和惊奇的空间,它在刷新和清洗我们。夏学兵从个体心性与经验出发,深入艺术传统和现代语境,呈现了自己的视角和感知。归根结底,艺术家并非替代我们观看、触摸和感受,而是以他的感觉为我们做向导,带我们去领略世界和生活的细腻与深邃之处。他的专注打动我们。

艺术简历

夏学兵

1976年12月生

江西省广丰县人

1999年毕业于景德镇陶瓷学院雕塑专业

2009-2010年中央美术学院访问学者

2016-2019年中央美术学院博士研究生在读,师从吕品昌教授、张鹏教授

研究方向:当代雕塑材料与表现研究

江西师范大学美术学院副院长

中国美术家协会会员

中国雕塑学会会员

南昌市美术家协会副主席

主要展览:

2018年“形之上下-夏学兵雕塑作品展”(个展) 北京 中央美术学院

2004年,第十届全国美术作品展览(雕塑展) 厦门、长春雕塑馆

2008年,“记忆.状态” 中日现代艺术展 江西师范大学 东京艺术大学

2009年,第十一届全国美术展览(雕塑展) 长春雕塑馆

2011年,“中国姿态” 第二届中国雕塑大展 上海,温州

2012年,第四届全国青年美术作品展览 中国美术馆

2013年,大同国际雕塑双年展 大同中国雕塑博物馆

2014年,第十二届全国美术展览(雕塑展) 太原美术馆

2015年,“大道之行”雕塑邀请展 景德镇陶瓷学院

2017年,“在”郑州当代艺术邀请展 郑州文化馆

2017年,“左西右中”中美当代艺术邀请展 上海中心

2018年,“物的边界”中央美院雕塑系四工作室作品展 中央美院陶溪川美术

2018年,“行山”当代雕塑作品邀请展 河北省博物院

2018年,“大同国际雕塑双年展” 大同中国雕塑博物馆

2018年,“形之上下—陶瓷的当代呈现方式” 中央美院5号楼501展厅

2018年,“边界”当代艺术展 北京中关村1号

2018年,“造物心艺”理查·迪肯雕塑高研班雕塑邀请展, 云南昆明