2019年6月2日至8月4日,桃花源艺术中心开馆展“热风”开幕,展览由艺术中心总监孙梓杰担任出品人,联合绵花堂共同出品,邀请策展人、自由撰稿人张理耕(Jerome)策划本展。

参展艺术家:陈欣,戴陈连,DBCW,江上越(日本),李承九(韩国),李杰,林国成,柳迪,马晟哲,秦铃森,田晓磊,童昆鸟,王晓勃,张伟,赵煦,邹京伯

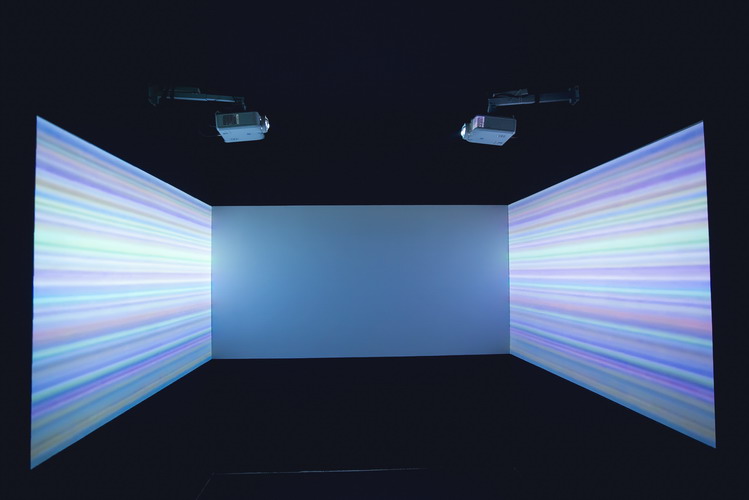

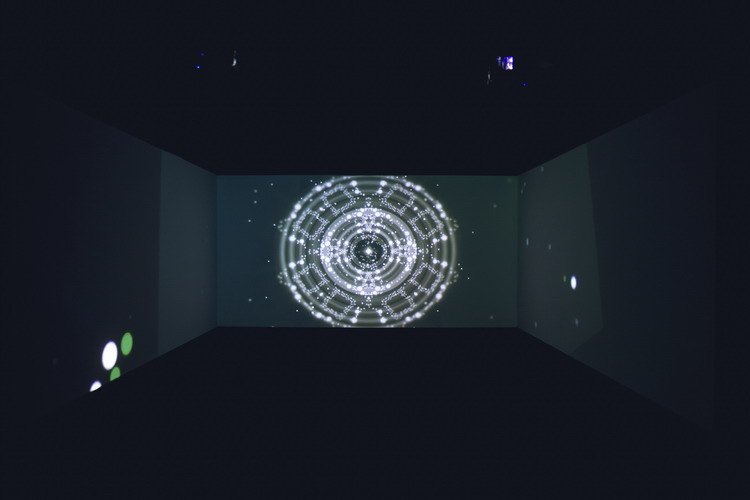

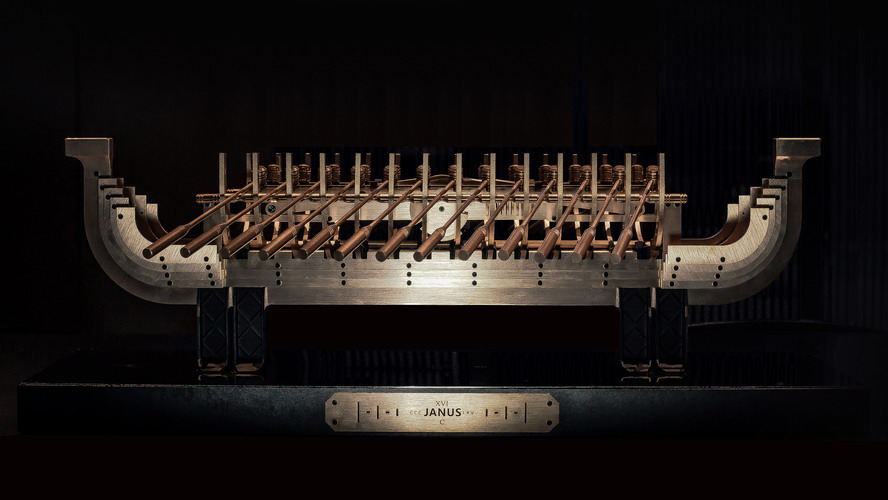

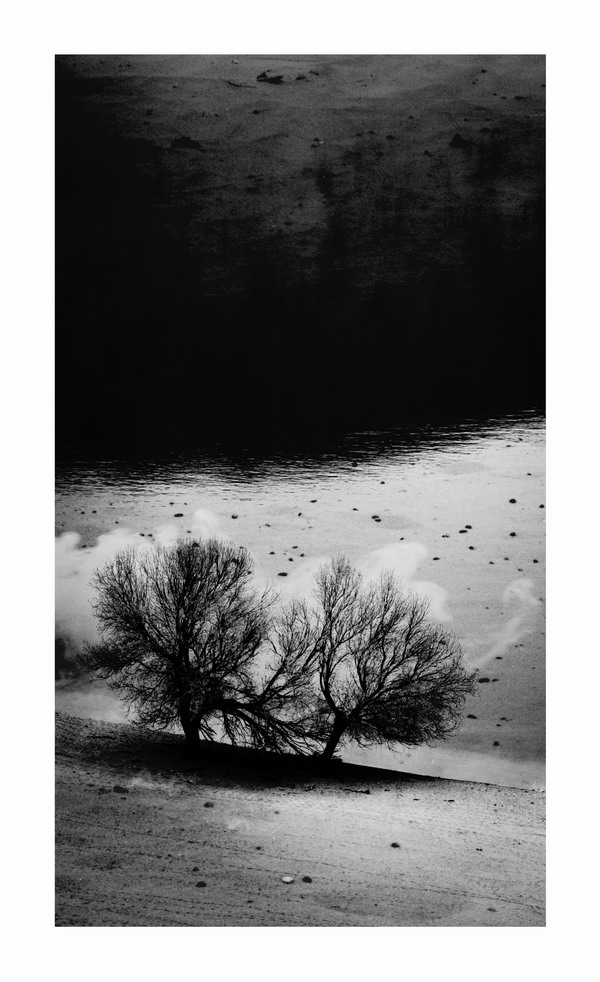

展览现场的作品

桃花源艺术中心刚刚落成,但在过去的叁年中,作为其前身的F•Space、梓杰当代艺术中心始终不遗余力地以各种形式的艺术项目、展览向公众、藏家推介优秀的艺术家。脚踏实地地去做艺术行业的服务者,赛过“脚踏无地”的空谈。中心创始人多年来的此番深耕是夯实本展基础的决定性要素。而促成本次展览的直接塬因是要集中地呈现曾合作过的艺术家的代表性创作,所以如今展览的面貌即成为桃花源艺术中心最好的代言。

桃花源文化创始人、桃花源艺术中心创始人 孙梓杰

策展人 张理耕

主持人 于垠水

以“热风”为名,是为在五四运动一百周年这一特殊的历史节点向鲁迅精神致敬。但我们并不是要借鲁迅之口召唤回非理性的热血。对现代性进行反思——虽看上去较为温和,实则于现今更为必要。此过程借用温铁军教授一本演讲录的名字来表述,即“告别百年激进”。

本展所遴选出的近二十位艺术家,他们关注的议题存在着多样的面向,显露出在当今“21世纪真正开始的时刻”的背景下艺术家们敏锐的问题意识及其实践之间存在着的“共时性”。然而,我们并非预设了某一主题让艺术家们进行回应。我们试图去呈现的,是基于相关问题的差异性答案,并且我们不对这些答案作出优劣或有效抑或无效的判断。“热风”看似“松散”,可能是众多展览项目中一个异质的存在,但它却担当得起成为真正的“文本”——它富含多样的意义,是不连续、无方向性的。

今天的桃花源绝非是乌托邦,它应该就像“热风”所意味的那样成为切入现实之地。在一个世纪之后,我们决定当一个召集者,就如将文章集合而成一本文集那样,展览中每位艺术家的创作所形成的独立章节被我们扭结成一次复合的发声。“热风”中所展出的创作蕴涵着某种内聚力——种种实践结构出本次展览的肉身;却又同时潜伏着摧毁的可能性——实践不断质疑、解构其自身,呈现为运动,甚至是革命性的征兆。而唯其不变的,是繁复现象内稳定的批判逻辑。

桃花源艺术中心位于朝阳区美丽乡村金盏乡花场艺术区,工业厂房改造、庭院景观,共1750平方米,设立了A馆、B馆2个主展厅、1个藏家展厅、5个实验项目空间,为了更好的为宾朋们提供全方位的观展体验,我们采用了会员制服务体系!

热风 REFENG | 不必等候炬火

“不应当只谈乌托邦而不谈当下,至少应当谈到乌托邦的现在时…我们不能用恶劣的东西和现存的东西应付、敷衍乌托邦的良知。”

——[德] 恩斯特·布洛赫 《希望的塬理》

桃花源艺术中心刚刚落成,但在过去的叁年中,作为其前身的F·Space、梓杰当代艺术中心始终不遗余力地以各种形式的艺术项目、展览向公众、藏家推介优秀的艺术家。脚踏实地地去做艺术行业的服务者,赛过“脚踏无地”的空谈。中心创始人多年来的此番深耕是夯实本展基础的决定性要素。促成本次展览的直接塬因是要集中地呈现曾合作过的艺术家的代表性创作,如今展览的面貌即成为桃花源艺术中心最好的代言。在内容上,我们并非预设了某一主题让艺术家们进行回应。然而在“热风”中却仍显露出在当今“21世纪真正开始的时刻”背景下的艺术家们敏锐的问题意识及其实践之间存在着的“共时性”。

本展所遴选出的近二十位艺术家,他们关注的议题存在着多样的面向:对肉身与面孔的变形回应着后人类语境下的诸多问题;对现实空间与画面空间异同的往复摹写结构出诗性的虚无;作为风格的抽象和作为媒介的抽象如何定义了当代绘画;外在的物与“我”又究竟是何种关系;观念于影像中始终在场,但它究竟在何种层面上成立;商业的、流行的文化与精英传统艺术之间的区隔究竟存在于何处呢…对等等诸如此类的议题展开思考是紧迫和必要的,这是从宏观层面上而言的。从个体的层面来看,他们的创作也的确都源自当下、源自人们的直接经验。我们试图去呈现的,是基于相关问题的差异性答案,并且我们不对这些答案作出优劣或有效抑或无效的判断。艺术家之间并不一定要达成共识,因为头脑一热而缺乏独立推理的共识是极度危险的。“热风”是一次看似“松散”的呈现,艺术家将在我们所创设下的环境中开启各自言说。因而,本展可能是众多展览项目中一个异质的存在,但它却担当得起成为真正的“文本”——它富含多样的意义,是不连续、无方向性的。但在这里,我们遭遇到了“文本”与开篇所述的面貌上整体性的矛盾。一种“冠冕堂皇”的解释是:整体性是基于艺术作品而言的,文本则在所谓“策展”层面上成立。如此的解释将必然首先面临自我批评与否定,展览的现实情境是商业机构中的项目终究无法逃离“商品拜物教”的魔咒。参与者们的分身显现了:一方面拒绝趣味,一方面却呈现趣味;一方面是真真正正出卖自己脑力与时间的劳动者,一方面又在进行着象征性的生产,生产符号的同时被符号牢牢地囚禁——自我分裂了。这是一种症状!

我应当如何处置自我分裂的症状,应该如何面对“欲望”?“穿越欲望”——在拉康式的号令下,在“热风”中,我们试图回到“curator”真正的工作内容上——治疗,而非单纯地制造对象或者将各种臆想出的关系认作是研究对象。策展行为在传统意义上是要处理他者欲望的,而精神分析的对象是他者欲望的欲望、是不可见的他者的欲望。那么,问题来了:策展作为分析手段是可能的吗?策展的边界在哪里呢?倘若策展是一种分析方法,那么艺术及艺术创作对应的就应该是症状吗?还是说它们已经超越了症状,成为一个事件、一道裂隙、一次创伤呢?“热风”对上述问题引而不发,因为一个展览项目似乎很难展开全面的讨论。策展的工作在这本次展览中是驱使引导被分析的对象——艺术家进行诉说。策展人则进行记录、观察和分析,但不会立刻将分析报告提供给“症状”持有人进行阅读,更不会在语言上进行命令式的即刻诱导。

我们不仅需要“辩证”当作工具,更需要“辨症”。此番姿态或许会让大部分的同仁觉得是轻率的、鲁莽的。我们已经习惯于进行所谓的观念竞赛,也习惯于把“野蛮体魄”与“文明精神”灌注在某种重述或构建历史的野心当中,进行带有民粹主义色彩的、无谓的话语生产。此种现象背后昭然若揭的是对权力与利益争夺的野心,而牺牲掉的将是被错置于不恰当时空中的艺术家及其创作,错过的将是此时此地的真实经验及最为直接的连锁反应。以“热风”为名,是为在五四运动一百周年这一特殊的历史节点向鲁迅精神致敬。但我们并不是要借鲁迅之口召唤回非理性的热血。对现代性进行反思——这虽看上去较为温和,实则于现今更为必要。此过程借用温铁军教授一本演讲录的名字来表述,即“告别百年激进”。

《桃花源记》中,人们“不知有汉”。他们的“无知”令他们永葆天真。但今天的桃花源绝非是乌托邦,它应该就像“热风”所意味的那样成为切入现实之阵地。在一个世纪之后,我们决定当一个召集者,就如将文章集合而成一本文集那样,展览中每位艺术家的创作所形成的独立章节被我们扭结成一次复合的发声。它可能是一次真正意义上的“群”展、一次会失败的项目实验。实验的风险在于艺术家们的声音是否可以真正形成一股“热风”?即便成型了,那么它又能吹散多少人身上的冷气呢?对于结局,我们暂不做预判。此刻,显而易见的是,“热风”中所展出的创作蕴涵着某种内聚力——种种实践结构出本次展览的肉身;却又同时潜伏着摧毁的可能性——实践不断质疑、解构其自身,呈现为运动,甚至是革命性的征兆。而唯其不变的,是繁复现象内稳定的批判逻辑。

“所以我时常害怕,愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。倘若有了炬火,出了太阳,我们自然心悦诚服的消失。不但毫无不平,而且还要随喜赞美这炬火或太阳;因为他照了人类,连我都在内。我又愿中国青年都只是向上走,不必理会这冷笑和暗箭。”

——热风/随感录/四十一,鲁迅,1919年

文/Jerome

艺术家作品欣赏

陈欣 Chen Xin 《失禁》The Feeling of An Irresistible Impulse.布面油画 Oil on Canvas.160x100cm.2011

戴陈连《道具研究0006》60x80cm 布面丙烯 2013

范林维《面目全扉 NO.5》120×80cm 艺术微喷 2019

江上越 《时空扭曲》300X200 2019

李承九《父与子》铸铜烤漆 32×81×72cm 6版 2014

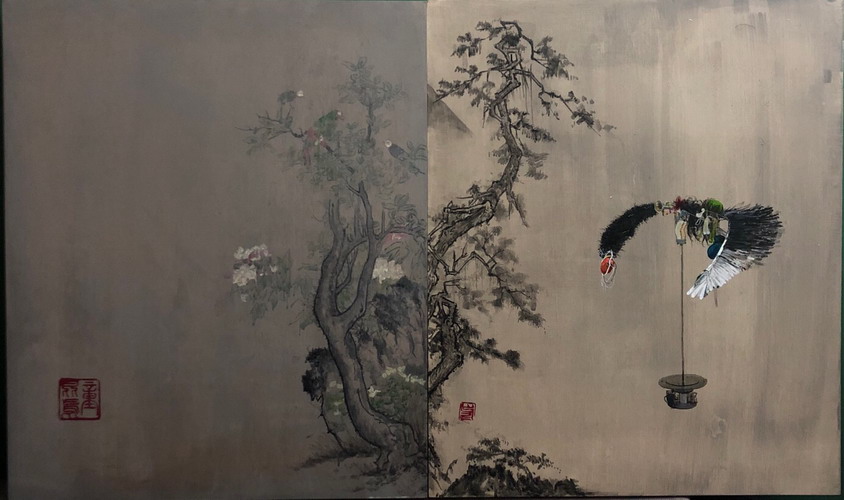

李杰 《花的循环》 123X361cm 布面综合材料 2018年

林国成 《无题》200X150 布面油画 2008

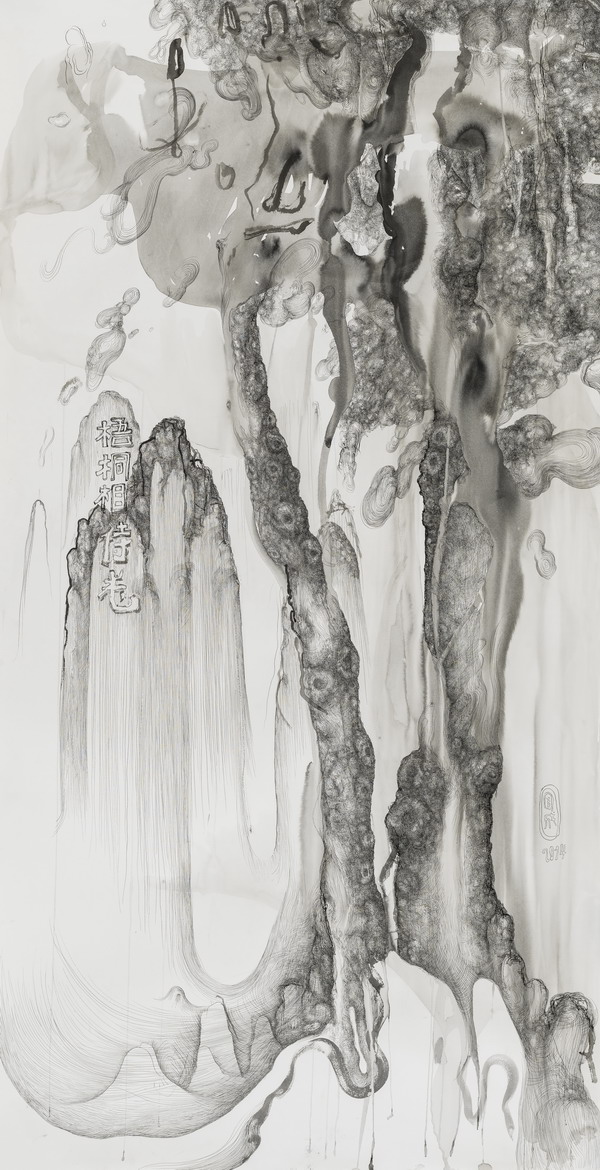

林国成《关于雨》110×200cm 钢笔毛笔墨水 2014

马晟哲《LandscapeNo8》宣纸收藏级艺术微喷、树脂综合材料-100x80cm

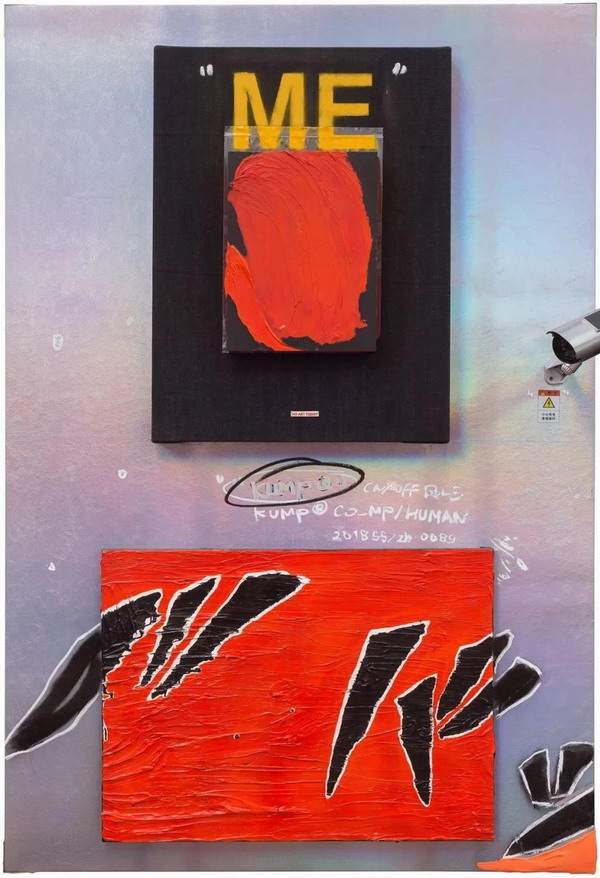

秦铃森 《ME》200cmx150cm 综合绘画 2018年

田晓磊 《神话》2.72.3cm 霓虹灯装置 2018

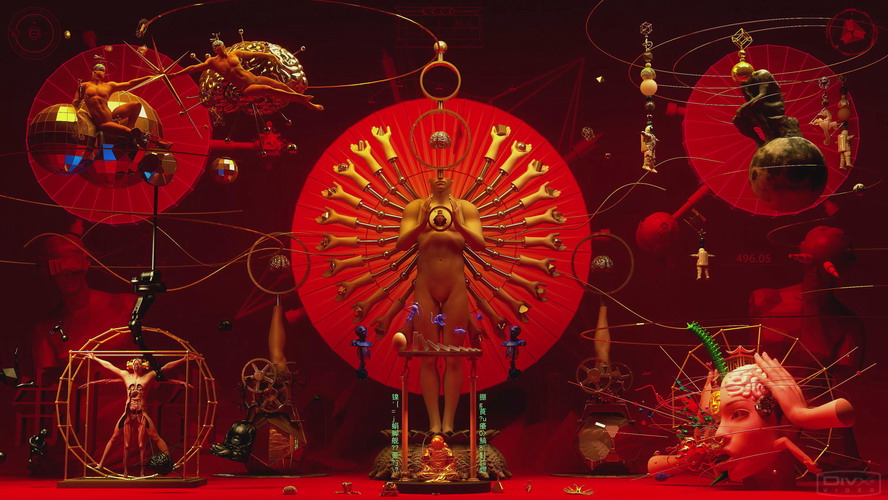

田晓磊《伟大之一》120×75cm 光栅立体画 8版 2017年

童昆鸟《TONG KUNNIAO》木板丙烯 100 x 60cm 2019年

王晓勃《若如初见》160cmx150cm 布面油画 2018年

尹在贰《粉色世界》直径60cm 综合材料 2019

张伟《 里外 》180cm×180cm 材料:布面油画 2016

赵煦《晚餐》16分钟 v4k影像 2018

邹京伯 《Undercurrent》110×67cm 艺术微喷 2018

桃花源艺术中心

桃花源艺术中心将围绕个案研究、收藏梳理、实验孵化展开其实践。通过对代理及合作艺术家的创作个案进行充分地呈现,我们试图有针对性地回应紧迫的当代议题。多样的个案将构建出保持持续性探讨的基础背景。同时,对收藏的梳理叠合在其上,从而区别于常规的风格史叙述脉络,使得深究某种“眼光”成为可能。我们亦立足于为商业体提供展览策划、艺术咨询等专业化服务。引入良性资本亦会为艺术实验提供支持及保障,激进的前卫实验反哺规范的操演。桃花源即存在于正常态与非常态的裂隙当中,开辟出一种另类的/替代性的(alternative)且有价值的叙述。

关于桃花源文化

桃花源文化是新艺术生活理念的积极倡导者和创新实践者。通过共享艺术空间、互动艺术演出、艺术跨界、艺术教育、公益基金、会员服务等多元方式,实现人、艺术、生活的全新连接,桃花源为生活的艺术而生。