蹲守故宫6年,

火车上站立5个小时进京,

往返河南和北京两地40余次,

总是第一个冲进

和最后一个离开故宫,

只为守候故宫最美妙的时光。

对故宫如此痴迷的人,就是最近火爆朋友圈的河南虞城县老民警苏唐诗,他利用业余时间给故宫留下了近30000张美照。

《祥光瑞兽》。2017年1月,北京故宫东六宫。苏唐诗 摄

拍故宫的人有千千万,能获得故宫博物院前院长单霁翔“点赞”的摄影师,只有他一个。在苏唐诗的镜头里,故宫不再是巍峨神秘的紫禁城,而是百姓视角下的故宫博物院。在这篇专访中,苏唐诗首次分享了拍摄故宫四季的背后故事。

遇见故宫的春夏秋冬

“从故宫的春夏秋冬开始拍,多寻找一些细腻的小景。”

春

杏花轻拂在檐角,浪漫与庄严相呼应,构成了引人入胜的宫中一景。

《轻拂》。2017年3月,拍摄于故宫寿康宫。苏唐诗 摄

关于春天的作品,那些花儿似乎跟苏唐诗开了个玩笑。他第一年拍花花未开,第二年拍花花凋谢,到了第三年,苏唐诗做足了功课,查好天气,选好拍摄器材,根据往年开花规律分析出最好的时间段和拍摄路线。最终,他在镜头里,记录下了春的懵懂和花开万象的妩媚姿态。

苏唐诗为此总结出一套二十四字拍摄法:

直抒胸臆,

遮遮掩掩,

反客为主,

红杏出墙,

暗中偷窥,

变废为宝。

夏

女子打伞的身影、金色的殿宇、远处隐隐约约的游客,斑驳陆离的样子浮现在沧桑的砖石上。含蓄而抽象的画面里,倒映出老百姓眼中的故宫。

2018年7月,拍摄于故宫。苏唐诗 摄

夏天的古建筑,总是被郁郁葱葱的绿植包围,花团锦簇。而苏唐诗专门为大雨的故宫拍摄了一组“脱俗照”,来表现不一样的夏季。大雨下了一天一夜,被雨水洗刷的故宫,呈现出一派高饱和的色彩。与往常一样,清早一开门苏唐诗第一个冲进故宫,头脑里都是怎样拍出雨中不一样的景致,一整天下来,却忘记了双脚一直浸泡在湿透的鞋子里。潮湿的空气,全身都透着湿漉漉的感觉,那股难受劲儿别提有多痛苦了。

再看下面的作品,一位行人撑伞走过红墙,现实和镜像中的宫殿对应出现,一种奇妙的陌生感油然而生。

《天上》。2018年7月,拍摄于故宫隆宗门广场。苏唐诗 摄

“这是P的吧?”“这就是原作”,苏唐诗只回答了这一句话。这张照片曾刊登在《中国摄影报》上,却被看到的影友怀疑真伪。不了解故宫的人,一般很难想象到,在隆宗门广场左侧有一口水缸,置有一层铁盖,下雨时上方会积存少许的雨水。这个高度的水面,正好成为了远处大殿的一面镜子。

秋

湛蓝的天空,飞舞的金色银杏叶,配上秋日里的一道暖阳,散发着皇家昔日的光芒。

《金色繁华》。2018年10月,拍摄于故宫十八槐。

苏唐诗 摄

落叶多少,每年的时间都不一样。苏唐诗有个小妙招,除了留意天气变化,还会多多关注微博上故宫游客的行走动向,一个普通的打卡照,就会暴露出落叶当前的“形象”。拍摄随风而逝的落叶,面对这样有美感的自然条件时,要在潜意识的驱动下按动快门。

《画境》。2019年9月,拍摄于故宫御花园。苏唐诗 摄

秋霜渐浓,渐黄的荷叶轻浮于水面上,风吹皱起来的涟漪,一群鱼儿正游过“红墙蓝天”,好似一幅写意的中国画。

秋天,不能都用黄叶来表现。只有变化多端的画面,才会有不一样的视觉感受。在御花园东北角的凝香亭,阳光照在东侧的红墙上,水波纹将蓝色的天和红色的宫墙分割两半,一群鱼儿正朝着一个方向游动,与倒影中变了形的砖瓦相映成趣。这张照片还被人临摹成画作,被美国一位收藏家珍藏。

冬

白雪镶红墙,玉翠亭有了雪的点缀,树木的陪伴,仿佛时光一下回到了百年前。

《一隅》。2019年2月,拍摄于故宫御花园。苏唐诗 摄

在网友眼里,一下雪,故宫就变成了“紫禁城”。近几年,北京难得下场大雪,吸引前来打卡的游客络绎不绝。但是要想拍出这样一个充满意境无人的中景,用苏唐诗的话来讲,就是拍摄赶早,取景要动脑。那么该怎么“动脑”呢?一是要耐心,二是不要着急。苏唐诗先拍了一张自己想要的画面,再请周围游客点评一番:“拍得真好看。”这些打心眼里被照片吸引的游客,在他的“指挥”下顺势地站到一侧跟着拍起来,这样一来,苏唐诗就借机拍上了一张合格的美照。

故宫,在每个人心中呈现出来都不一样

“拍摄古建筑要既重道,又重术,既要有形式,又要有内容。”

与故宫一同“生活”的六年,苏唐诗对这里了如指掌,哪个地方开放,哪个角落什么样,闭上眼睛都知道。

《风云紫禁城》。2016年6月,拍摄于故宫太和殿广场。

苏唐诗 摄

起初,故宫是苏唐诗手中的训练场,大量地拍摄,为自己收获了不少经验。可是随之而来的是,他发现这个被无数人拍“烂”的故宫,各个角度几乎都已被前辈们完美诠释,要想突破,拍出吸引眼球的照片,实在是难上加难。找不到突破口的他,一度甚至不想碰相机。

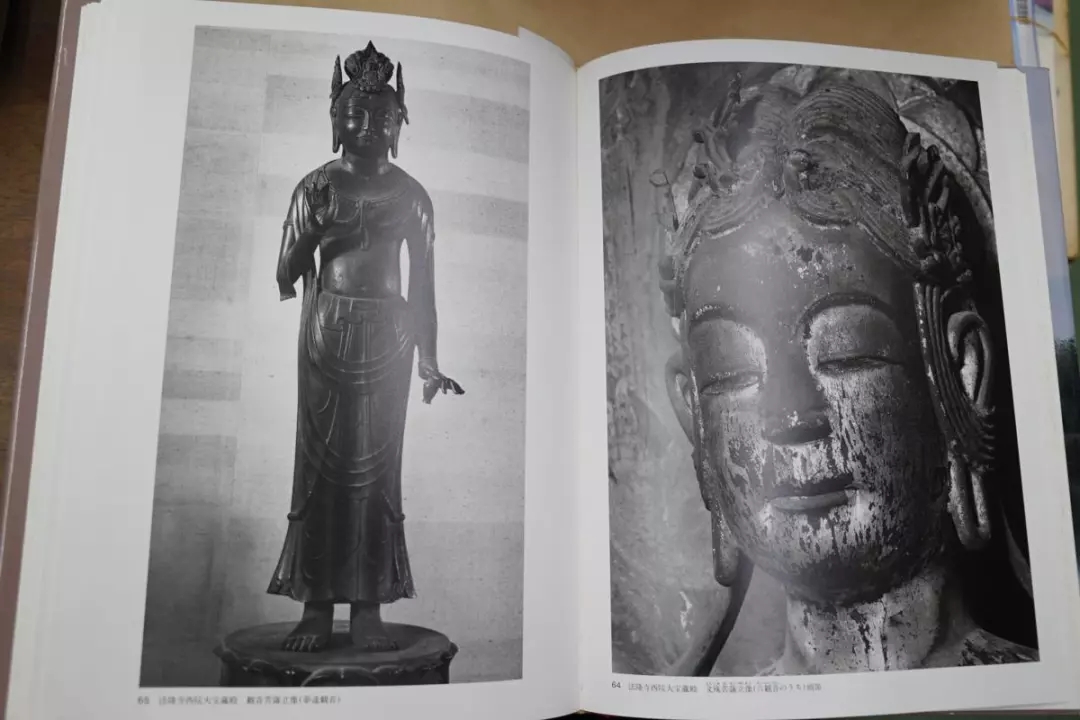

土门拳作品

一次偶然的机会,苏唐诗在国家博物馆看到一本日本国宝级摄影大师土门拳的画册。作品中,古建筑本真的美,被表现得淋漓尽致。苏唐诗的目光瞬间被那细腻、平和、朴素的画面所吸引。从那时起,他决定再次拿起手中的“武器”,列出一个完整的故宫拍摄计划,向着自己的目标继续前进。

逐渐地,苏唐诗找到了自己的镜头语言:

苏唐诗 摄

这张作品同样被很多人质疑是P的照片。其实,正值故宫部分宫殿的整修阶段,建筑四周被圆孔形状的护栏包围起来,苏唐诗就借助了两个圆孔拍摄出两个不同的静物。圆形构图在增加画面的趣味性的同时,不仅避开了周围的杂乱,还形成了独特的视觉表达。

《梦之光》。2019年1月,拍摄于故宫承乾宫。苏唐诗 摄

这原本只是一张普通的日光和剪影中的古建筑照片。但那道投射在大门年画上的光束,是这幅作品的神来之笔,让不同质感的信息都发生在了一个镜头里。不由得让人感叹,冬天里变化万千的光影,让大家看见了一个不一样的故宫。

有了审美,就不愁摄影

“用我的镜头带给人们更多的视觉秩序之美。”

苏唐诗的父亲喜爱习字作画,书香门第出身的他自幼耳濡目染,高中时参加过全国硬笔书法比赛,工作后又加入河南省书法家协会。在他眼里,书法的章法,是一种线条和气韵,它对摄影有很大的影响:“书法和摄影的相似之处在于,书法是结体,摄影是构图,都是元素的布局问题。书法的结体,是各个笔画的安排和布局。而摄影是画面中各个元素的布局,布局好才能够拍出完美的画面。”

《天望》。2018年3月,拍摄于故宫乾清宫。苏唐诗 摄

《喷薄》。2016年6月,拍摄于故宫太和殿广场。苏唐诗 摄

中国传统文化是苏唐诗一直喜欢和钻研的着力点,他逐渐发现中国古建筑主张"天人合一"的思想观点:“关注与自然的互动与和谐,注重内在的气质与秩序。”在他看来,拍摄古建筑与公安的工作职能在本质上有着很多相似之处,“拍摄古建筑正是作为公安民警的我追寻、展现和谐美、秩序美的另一有效手段,”苏唐诗说。为了表现中国传统之美,苏唐诗更倾向于对称式构图,这样的画面可呈现出一种平衡、庄重和力量感。

《雪之城》。2019年2月,拍摄于故宫角楼。苏唐诗 摄

《夜之魅》。2019年2月,拍摄于故宫东城墙。苏唐诗 摄

十三年前,苏唐诗在大哥苏新诗的影响下走上摄影之路。为了把家乡的美展现给更多人,他和大哥一样拿起相机自己钻研起来。风光、花鸟鱼虫、风景名胜、人物……都成了苏唐诗眼中的“模特”,大量的拍摄和学习逐渐攒下了不少经验。后来苏唐诗投身于古建筑摄影,在中国古建筑摄影大赛等比赛中,夺得年度总冠军、年度十佳古建筑摄影师等十几个奖项,还编著了《古建筑摄影技法与实战》一书。他在拍摄的路上越走越远。

苏唐诗

直至今年9月,苏唐诗从拍摄故宫的三万多张照片中筛选出148张,集结成画册《看见,不一样的故宫》。素未谋面的故宫博物院前院长单霁翔在看到作品后,被他的照片打动,亲自为画册写下了真挚的序言。

《对语》。2018年10月,拍摄于故宫翊坤宫。苏唐诗 摄

如今,不求名利的苏唐诗依然做着自己喜欢的事情,他希望通过简单质朴的画面语言,让更多的人来关注古建筑文化,让历史得到保护并传承下去。他说自己只有一个小小的奢望,让作品在游客和故宫之间架起一座桥梁:“地球那么大,人那么多,每个人来到故宫,都能看见这样的故宫,这样的美。”

文章内容/图片提供:苏唐诗

苏唐诗镜头下的故宫,现已在“传给雅昌”印制成2020故宫主题台历发售。识别下方图片二维码或点击阅读原文,即可在一年365天里感受故宫之美。现在购买即送 故宫猫手绘明信片 一套(10张)

今 | 日 | 话 | 题

哪个季节的故宫最能打动你?

关注“得艺artplus”公众号,文章下方留言并获得精选者,我们会不定期送出小礼品哦!