前两天看新闻,两个年轻人穿着汉服去办结婚证拍照,结果被拒了,工作人员表示你们这样穿不正式。

有些汉服爱好者就不服气了,想要一个充满传统气息的结婚证,没错吧!

这一说倒提醒了我们,古代有结婚证吗?

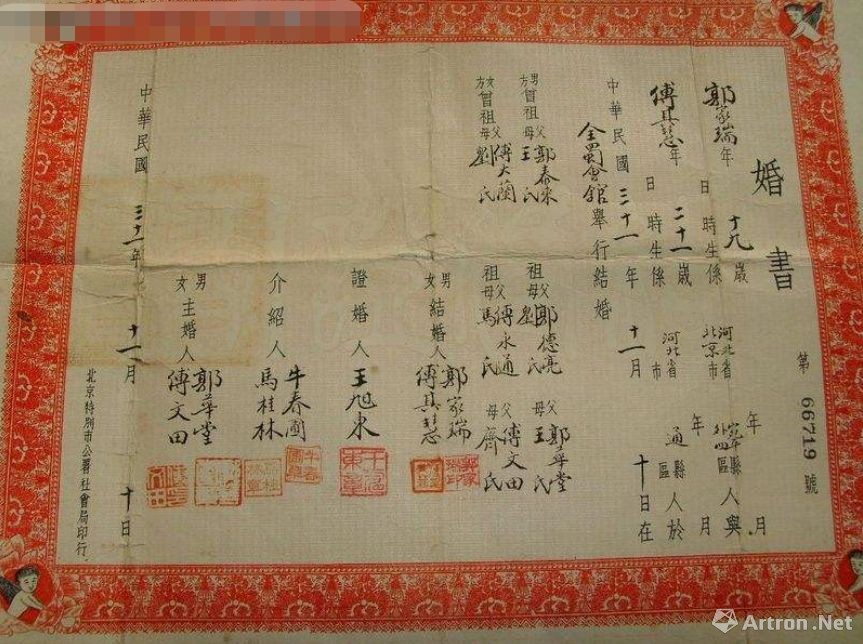

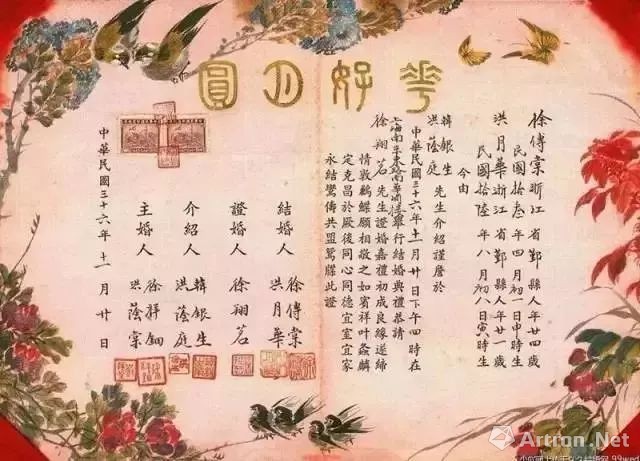

很多人应该都会想起那份流传很广的民国结婚证词:

两性联姻,一堂缔约,良缘永结,匹配同称。

看此日桃花灼灼,宜室宜家,卜他年瓜瓞绵绵,尔昌尔炽。谨以白头之约,书向红笺,好将红叶之盟,载明鸳谱。

此证。

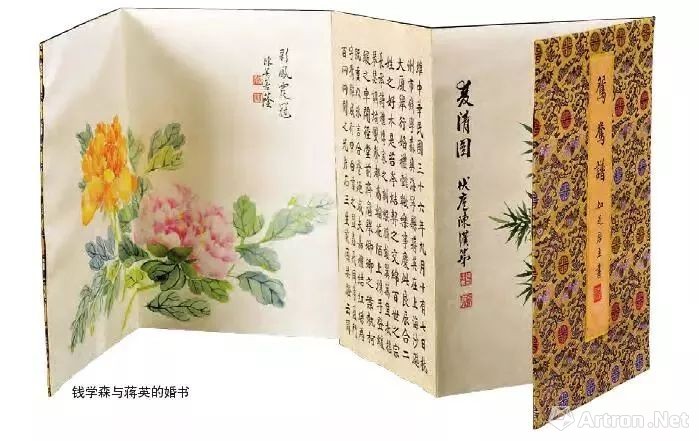

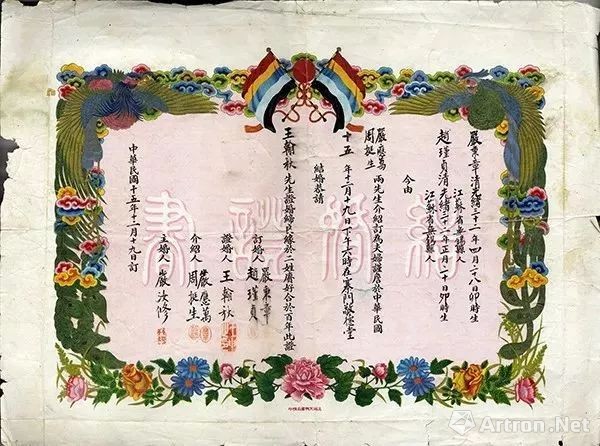

再看民国的结婚证,有花有鸟,配色和谐,相当的好看。

这导致不少网友表示,要结婚证长这样,那为了收藏也得结回婚啊。

那么在此之前,古人有没有正经的结婚证呢?

今天我们就来818古人的结婚证。

古代的结婚证叫做婚书。和现代的大红本还是有些区别的。

现代的结婚证在结婚前领取,而古代的结婚证,早在订婚时期就签订了,有点类似于双方约定合同,所以古代把婚书也叫婚契。

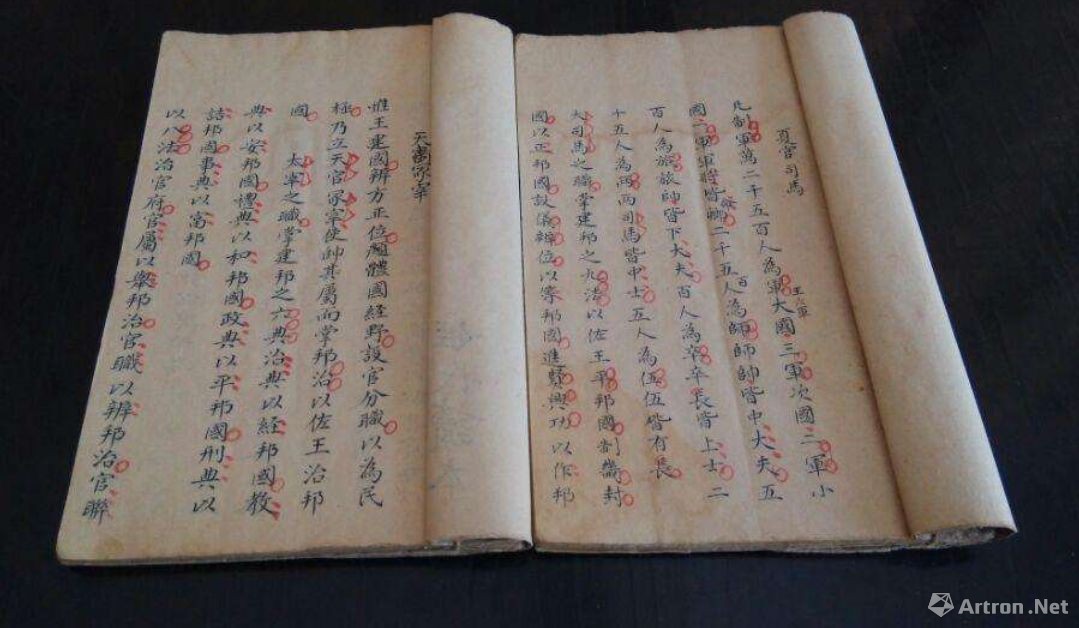

婚书的雏形出现的很在,早在周朝就有了“民政局”和相关官员,周朝管理婚姻事物的职位叫做媒氏,他的主要职责就是给结婚的新人,颁发结婚证书。

但这一时期的结婚证,只是表达了一个仪式感,没啥法律效力。

婚书正式的具有法律效力,得到唐朝。

《唐律》中明确规定,男女缔结婚姻,两家需互报婚书。

这项规定一出,之后的宋元明清,这项律条都没有改动,婚书也因此成为古代结婚必须履行的手续。

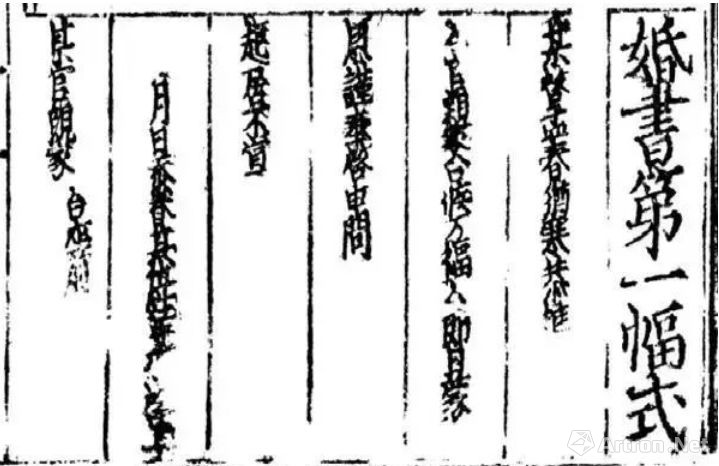

△敦煌莫高窟藏经洞 唐代中后期张敖编撰 《新集吉凶书仪》抄本(局部)

我们现在看到的最早的婚书,是敦煌文献中的唐代婚书。婚书一共有两份,一个是正书,一个是别纸。

正书又有两份,一份是男方请求婚姻的通婚书,另一份是女方允诺的答婚书,有点“娘子!”“啊哈~”的感觉相,一问一答有来有回。

正书都用楷书书写,写成两纸,前面标明日期,前后都有“顿首”或“白”这样的书信格式用语。内容多是一些套话客气话。

别纸才是婚书的主体,主要记录了男女双方各自的真实情况。从生辰八字到父母祖辈从事的工作,都记录的清清楚楚,比查户口还详细。

婚书一旦写定,就得到了认可,具有了法律效力,就不允许反悔了。

不少人觉得这样挺好的,结婚还有保障,免得有渣男随意抛妻弃子,其实过于天真了,在古代男尊女卑的环境下,婚书恰恰暴露了女子在婚姻中所处的不利地位。

因为婚书一旦订立,女方就没有了毁约权。

唐代法律明确规定:“女方仅仅毁约而没 有许婚他人,官府要杖责女方六十大板,依然维护原来婚约;解除婚约而且别许他人的,要杖责一百;如果女方别许他人且已经成婚者,得服一年半劳役。”

但对男方就不同了,男方要想解除婚约,只要提请官府,放弃聘礼即可。

所以古代的结婚证不同于现代,并不是一种权利平等的证书,它更多的保护了男性在婚姻里的利益。

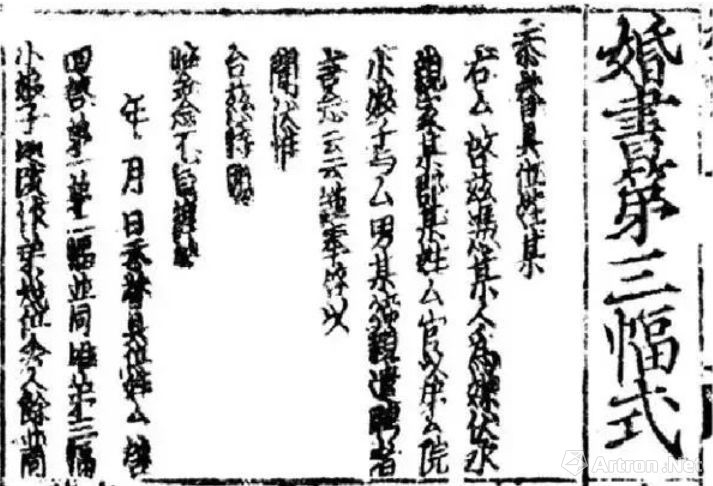

到了宋代,婚书作为婚姻程序中往来之礼书开始被普遍使用。

《东京梦华录·娶妇》中对婚书的记载非常详细,东京城里“凡娶媳妇,先起草帖子,两家允许,然后起细帖子,序三代名讳,议亲人有服亲田产官职之类。”

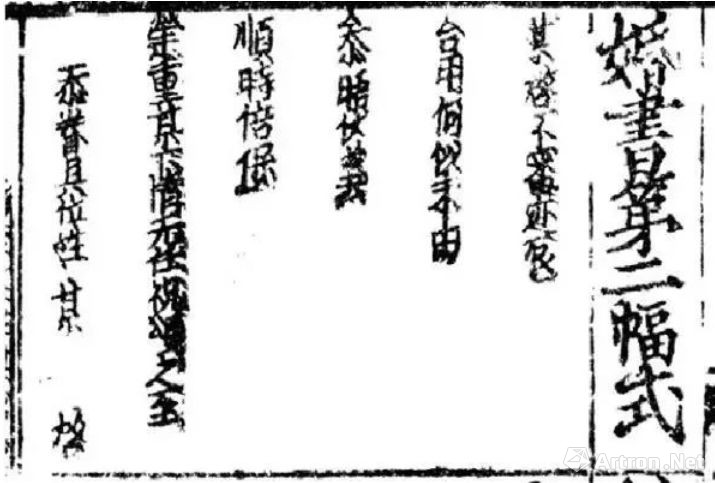

不同于唐代婚书的朴素,宋代婚书更加雅致,别具一格。宋人婚书采用的是叠幅形式的书启,称“叠幅启”,三幅为三纸,叠放一起。

婚启三幅式,其中第一幅、第二幅用来寒暄问候、祝颂,而且辞令随季节变迁,略有不同。

婚启的第三幅才是真正表达通婚意愿的婚书。第三幅启中以“某郡某官( 称呼) 以第几院令爱小娘子与某某男某缔亲”字句正式写明婚姻双方基本情况。

宋朝的婚书,非常含蓄有礼:

1.您好啊

2.最近下雪了感觉很美

3.结婚吧!

宋代婚书另外一个鲜明特点,是在婚书中运用典故。

我们来看一个例子,宋人刘宰在《漫塘集》中有一个诸葛家与蔡家的婚书:

起草庐之顾,赫奕家声; 分藜杖之光,寂寥世裔。(《定诸葛氏》)

传中郎之业,夙仰名门; 校东观之书,有惭末裔。( 《回蔡氏定礼》)

在这里,刘宰对女方诸葛氏用了诸葛亮的典故,男方蔡氏则用了蔡邕的典故,对自己的刘姓使用了“东观校书”、“藜杖”等语,用的是汉代刘向校书的典故。

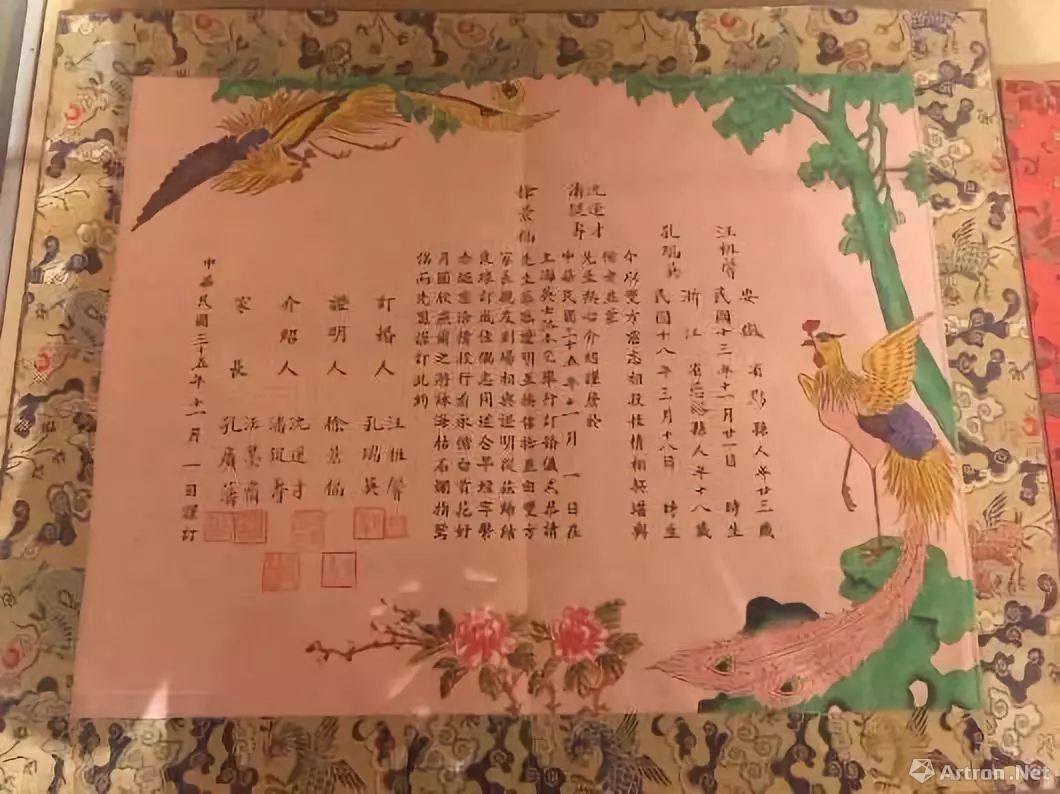

清代官方也颁发过结婚证,当时称为“龙凤帖”。男女订亲之后的,双方要去当地县衙领取龙凤官帖。

△清代《鸳鸯礼书》(局部)

帖上要填写订婚人姓名、年庚,并填写双方家长、主婚人以及媒人的姓名,而且所有人都要签字画押。

之后,还要纳税交款。这可能就是最早的结婚证费用了。

经过官府认可,盖上公章大印,这桩婚姻就获得了合法性。然后,双方选择吉日良辰,举行换帖仪式。

不过可惜的是,婚书大多是纸质,所以留下的文物不多,我们现在能看到的,大多是民国时期的一些结婚证书。

△民国 浙江省鄞县结婚证书

△民国 江苏省吴江县结婚证书

△民国婚书(1926年)

△民国婚书(1948年)