说到理工男,往往是格子衬衫、地中海、没有情趣的铁憨憨形象,他们是艺术绝缘体。

但其实,许多令人惊叹的艺术作品都出自有理工科背景的艺术家之手。

埃舍尔

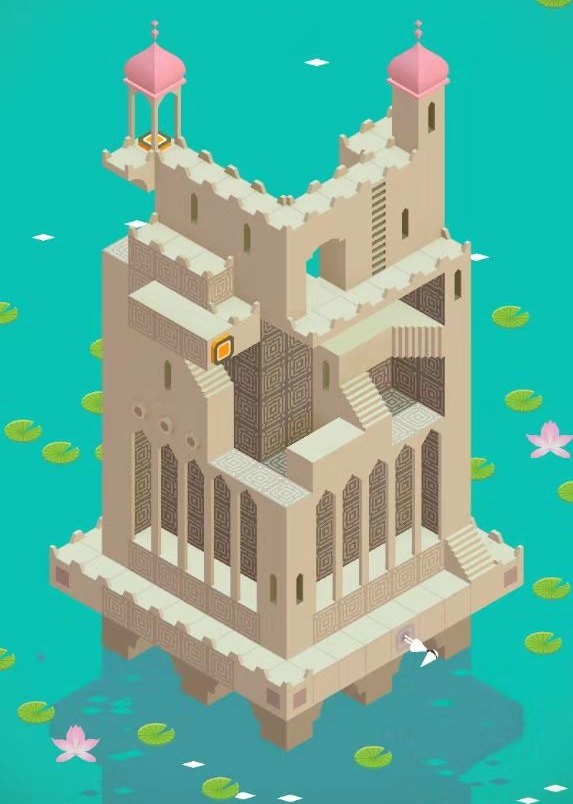

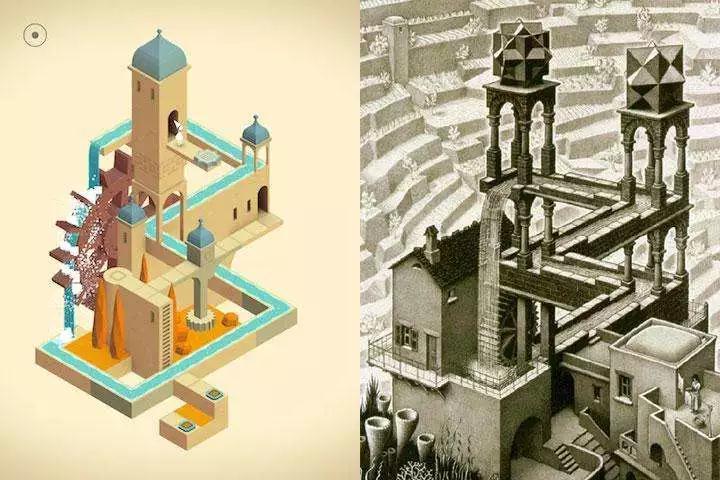

在一款名叫“纪念碑谷”的烧脑解谜游戏里,瀑布被设计成一个“怪圈”,落下的水又逆流而上。

人可以飞檐走壁于墙壁之上。

大量的视错觉出现在游戏的场景中,这脑洞实在太大了。

游戏设计者称场景设计的灵感来自于荷兰版画家莫里茨·科内利斯·埃舍尔(1898~1972)。

如果对埃舍尔稍有了解会发现,这些场景跟他的画几乎一模一样。

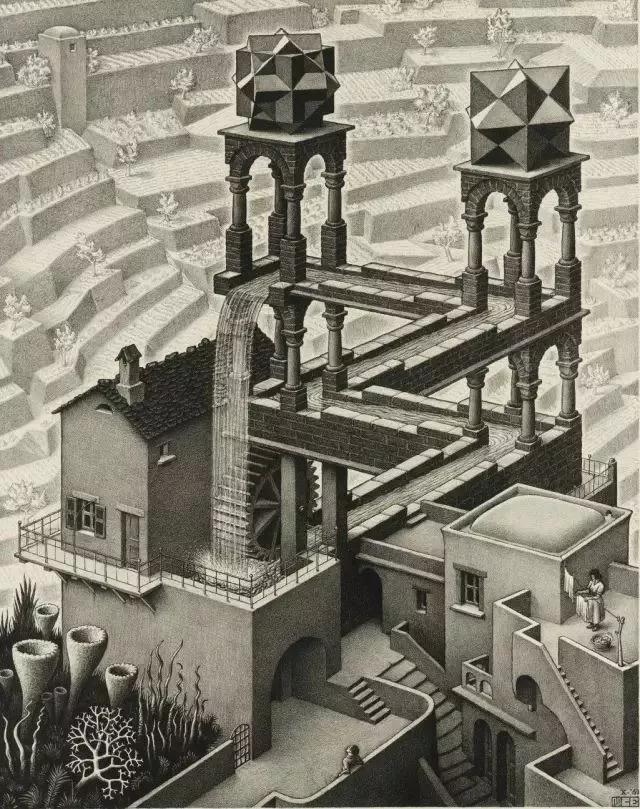

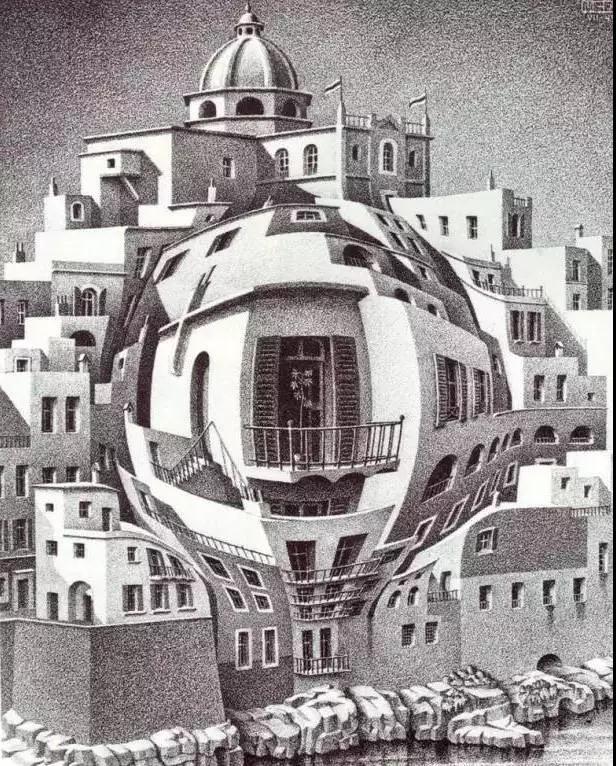

学习建筑出身的埃舍尔被称为“视错觉大师”,在他的绘画中,像这样混淆二维与三维空间的作品不胜枚举。

在他著名的绘画《上升与下降》中,楼顶分别有两队教士,一路向上走, 一路向下行,到底是谁升谁降很难判断。

瀑布会源源不断落下,落下的水又逆流而上。

密集的建筑被球形扭曲,画面中央那个被放大的植物,似乎让你的眼睛具备放大镜的功能。

20世纪以前,西洋画家运用透视法,在二维平面上构造三维的空间效果,从而让观者“身临其境”。而埃舍尔绘画反其道而行之,利用空间扭曲来造成视错觉。

他的作品充满了数学元素,像是对图形、 对称 、双曲几何、多面体 、拓扑学等数学概念的形象表达,甚至直接将数学里莫比乌斯环的概念画了出来。

埃舍尔是以科学家的方式进行艺术创作,数学是他的艺术灵魂,他在数学的匀称、精确、规则、循序等特性中发现了难以言喻的美。

Philip Beesley

你能想象自己驻足于圣彼得大教堂的雕像“哀悼基督”面前,帮圣母玛利亚擦去眼泪吗?

当然不能,因为传统的雕塑做得再生动,也只不过是一堆石头或青铜的材料,它们不会流泪、不会有情感,更不能跟观者产生互动。

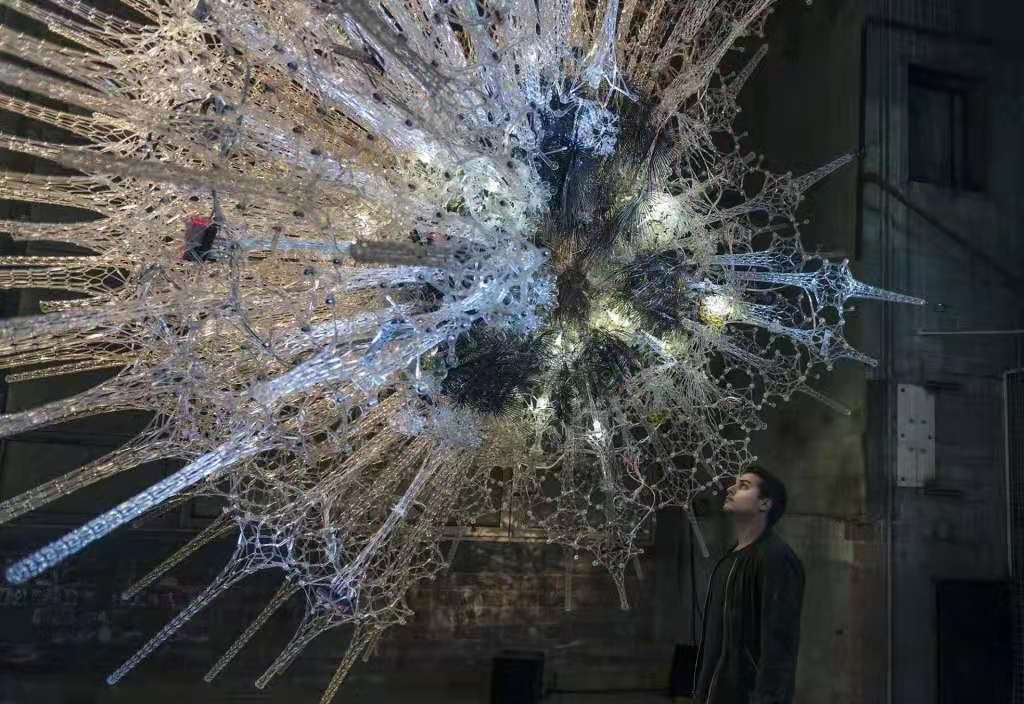

但艺术家Philip Beesley却试图打破这种现实,在作品和观众之间建立一种新的关系:感知、互动、甚至对观众的行为作出回应。

他的作品“星形胶质细胞”,通过沉浸式空间领域的技术,使作品如生物般“活着”:观众的触碰、微小的呼吸甚至走过带起的空气流动,“雕塑”都会作出回应。

为了达到这个目的,艺术家使用了超过30万个零件来组建作品,各个部分渗透了人工智能技术。

柳絮一般的纤毛上密布着感应点,信息由感应点传递到网格之上,经过转译再传递到组织上,最终形成一个交互式工作的集合。

能实现这种不可思议的构想得益于Philip建筑师和实验艺术家的双重身份,对科技灵活的运用使艺术品不但保住了颜值,也带来了全新感官体验。

teamLab

由电脑生成的“瀑布”水流包含着成百上千的水粒子,倾泻在虚拟的岩石上。电脑通过计算粒子的运动,从而模拟出瀑布的运动轨迹。

“樱花”的花开花谢、生死循环来象征人们生活的“无常”。

当观众将手靠近屏幕时,会看到屏幕上生成一个黑色的“圆形体”,并且“圆形体”会不断扩展,直至消逝。

向日葵萌芽生长、含苞待放直到凋零枯萎,并且当观众靠近或远离这些“向日葵”时,它的形态随之发生变化。

“蝴蝶”调皮”地在空中飞舞,当观众靠近它们时,它们便会飞向远方、消失不见。

这些酷炫的作品来自日本网红展鼻祖teamLab,一个由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家、建筑师组成的艺术创作团体。

创始人猪子寿之(Toshiyuki Inoko)毕业于东京大学工程学,他认为艺术、科技、自然是一个整体,“我们想提供一个反面,让人们意识到这种不可分割性,并且多一个角度来理解这个世界。”

正如他们在上海的“无界美术馆”名字那样,teamLab探索了科技与艺术之间的边界,打造一个“无边界”的艺术世界。

写在最后:

艺术是感性思维,而科学技术是理性的,因此我们也习惯将艺术与数理化区别开来。

其实,很多伟大的科学家或艺术家都是文理兼备的。比如欧洲文艺复兴时期的达芬奇,制造出日出、彩虹奇观的奥拉维尔·埃利亚松。科技为新的艺术视觉产生提供了可能性。

在当代艺术领域,艺术家与科学家、建筑师、设计师身份的界限越来越模糊。在2012教育部颁布的高校本科专业目录中新增了“艺术与科技专业”。

未来的艺术家不仅要会画画、做雕塑,还要具备建筑、信息交互、新媒体等交叉学科基础知识。

所以,不要再说理工男都不懂艺术了。