王一平(1914.12~2007.02),男,汉族,原名王炳真、王一萍,山东荣成人。中共高层,著名收藏家。

王一平

从渔民到上海市委书记

王一平,原名王炳真,1914年12月出生在山东荣成的一个渔民家庭。

1932年夏,王一平以优异成绩考取山东省立乡村第七师范学校(即文登乡师),很快接受了进步思想和地下党的教育。同年10月,由刘家语(谷牧)介绍加入了中国共产党。1935年秋,参加了由共产党领导的胶东“一一·四”武装暴动,失败后遭到通缉,遂先去烟台,再到北平。

1936年8月,受党组织委派,王一平、谷牧等一批党员和大批平津爱国青年来到西安,到东北军学习军事,继续从事党的地下工作,统称“学兵队”。1936年12月12日“西安事变”发生之后,王一平在随东北军撤离西安的途中,接到上级党组织的指令,转往延安。

王一平于1937年初到达延安,加入红军。先在抗日军政大学学习,后在中央党校学习。毕业后回山东参加抗日武装斗争。凭着坚定的信念和出众的才能,王一平迅速成长为军队高级政工干部。淮海战役时,王一平任华野第八纵队政委,渡江战役和解放上海战役时任第二十六军政委。

1951年,王一平任第八兵团政治部主任

1952年2月,由陈毅亲自点将,时任八兵团政治部主任的王一平转业到地方,任中共上海市委组织部长。当时正值反贪污、反浪费、反官僚的“三反”运动进入高潮,王一平反对打‘老虎’定指标,不久就辞职了。

直至1955年1月,王一平才复任中共上海市委组织部长。不久,全国又开始了清查“胡风反革命集团”的斗争。在“彭柏山专案”上,王一平据实坚决不同意将彭柏山定为反革命分子,于是不久后再次辞职,去了上海博物馆当馆长。

1956年6月至1957年4月,王一平任中国科学院上海办事处主任,1956年8月至1966年5月,王一平在中共上海市委任职。

在1967年的“一月风暴”中,上海的造反派组织夺了上海市委和市人委的党政大权,王一平和其他市领导一起遭到批斗,随即被隔离审查,然后又被送往“五七干校”强迫劳动,交代“问题”。直到1971年下半年才被“解放”。他做的第一件事,就是将补发的数千元工资全部交了党费。

1972年秋,在一次北京召开的全国会议上,王一平的老战友纷纷指责张春桥,说:“王一平‘解放’了,为什么不安排工作?”周总理知道后,亲自点名,是年底王一平担任了上海市革命委员会副主任。

1953年,王一平和夫人张梅修在丁香花园

1976年10月6日,党中央一举粉碎“四人帮”。中央领导派国家建委副司长曹大澄于7日晚找到王一平,一是向王一平通报粉碎“四人帮”的情况,二是要求王一平尽快了解“四人帮”余党的动态,及时汇报中央。这时,王一平想到自己的老部下,即时任市委常委、市委办公厅主任的张敬标,经一番努力终于把他给争取了过来。

1977年1月,中央任命王一平为中共上海市委书记。王一平和市委班子的主要领导团结一致,夜以继日地工作,摧毁了“四人帮”在上海的帮派体系,保证了上海社会的政治稳定和经济发展。

王一平在80年代初离开领导岗位,只担任中顾委委员,1995年正式离休。王一平离休后,坚拒为他配备专职秘书。

2007年2月28日21时08分,王一平在上海华东医院逝世,享年93岁。

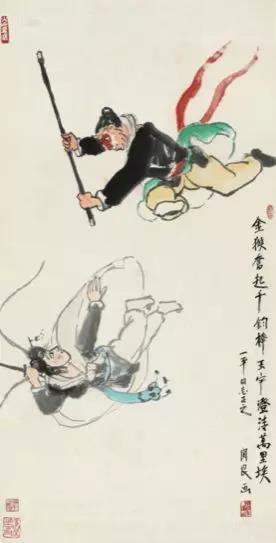

关良为王一平作孙悟空三打白骨精 立轴 设色纸本

相逢有味是偷闲

王一平作为一名知识分子出身的干部,有很高的文化修养,而且对艺术品收藏情有独钟。几十年来,他的工资除了交党费、房租等开支外,其余的都花在了艺术品收藏上。

王一平的收藏求“真”求“精”不求多,其水准在收藏圈内是有口皆碑的。王一平是纯粹的收藏家,买东西不考虑价值,但是研究得深,反而他买的东西日后都是最具升值空间的。,同时还带动了上海一大批老干部热心收藏,此亦传为佳话。

王一平刻了两方印章“相逢有味是偷闲,聊借画图怡倦眼”,这是他的收藏宗旨。他心态非常好,没有今天投资理财收藏的理念。他认为忙里偷闲,累得要命,买一点画养养眼睛,休息休息,就是这样的人生态度。

所以,王一平的收藏不像一般人那样把藏品当宝贝供奉起来或束之高阁,他的藏品总是在日常生活中被使用。“父亲的观点是,不要把古董的经济价值看得太重,要寓欣赏于使用。我家那时候的生活很讲究,用明清时期的渣斗作痰盂罐,用宣德铜炉当烟灰缸。父亲收藏乾隆御墨,平时自己写字也都用好墨。”(王一平的儿子王时驷语)

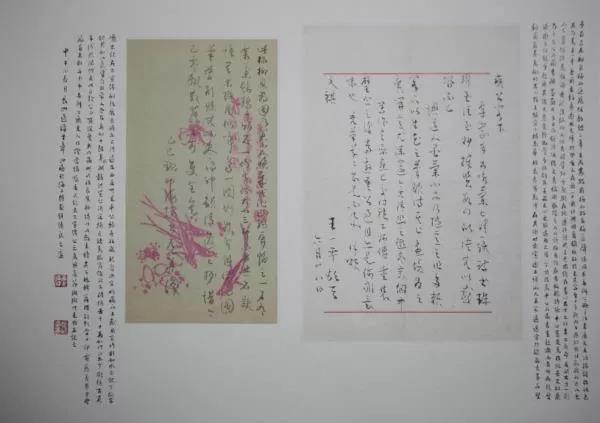

王一平致章汝奭札及章汝奭题跋

古物收藏

60年代初,王一平要购买一件难得一见的明代花鸟画家林良的纸本精品,但要价800元,加上紫檀木盒共计900元,这在当时可是一笔很大的支出了。钱不够,王一平就拿一张几年前从文物商店购买的吴昌硕的《秋菊》图去变卖。当时文物商店给的收购价格远高于购买价格,王一平却执意按购买价格收了钱款。用市场经济的眼光看,这可能是过于迂腐了,但这也反映出王一平注重艺术本原、漠视商业价值的收藏理念。

明 林良 古树寒鸦图轴 上海博物馆藏 王一平捐赠

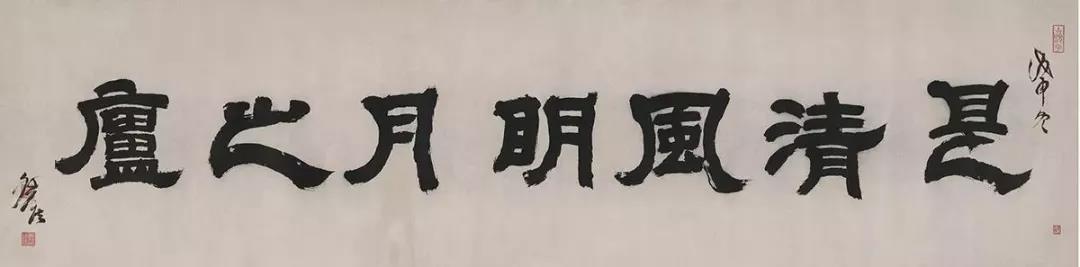

1961年时,致力明清书法收藏的田家英在西泠印社得到邓石如的著名书法联作“海为龙世界,天是鹤家乡”,毛泽东观后大为赞叹,曾经借挂在自己的书房里。此事在当时京城党内收藏家康生、谷牧、邓拓、夏衍等人中传开,一时争藏邓石如,谷牧遂托老友王一平帮助购藏邓石如书法作品。王一平在上海文物商店发现邓石如书匾《是清风明月之庐》推荐给谷牧,可因为价格稍高——据王一平后人面忆,其父曾经说过,当年买这幅字的钱可以买10幅齐白石的画——谷牧没有购买,王一平就买下挂在自家客厅。2016年西泠印社春季拍卖会上,邓石如书匾《是清风明月之庐》以1552.5万元成交,创造了邓石如书法最高成交纪录。

邓石如书匾《是清风明月之庐》

有一把明朝的成扇,作为藏品而言,它最完整,因为明朝扇面很多,但是成扇极少。扇面由两位明朝才女、秦淮艺妓马湘兰和郝文珠一位画,一位写。扇骨有刻字,主要介绍这把扇子的来龙去脉。此扇曾由海上收藏大家钱镜塘收藏,大收藏家吴云、吴湖帆等几个大家都在扇面上题字留词。马湘兰、郝文珠的字画中均提到一位姓孙名“邦定”的人。这把扇子后来的收藏者在扇面上题字称,“文珠小字,香兰画,纸墨如新三百年,邦定不知何许客,姓名竟附美人传。”意思是说,这个“邦定”不知何许人,甚至名不见经传,但是他的名字竟然可以附在美人后边,并被两位美人频频提及。这把扇子后来王一平传给了他的儿子王时驷。

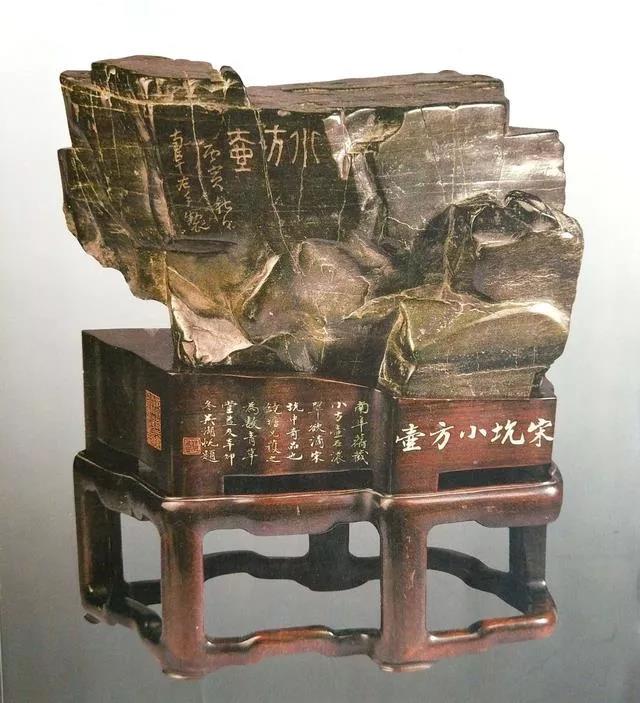

小方壶石

上海博物馆藏有一方古石——宋坑小方壶石。其最初由清代“扬州八怪”之一高凤翰收藏,上有高的题刻“小方壶”及“丙寅秋日南阜左手制”。

宋坑小方壶石 上海博物馆藏

此石后为钱镜塘所得。钱在底座左侧刻款:“海昌钱氏数清草堂珍藏金石书画印。”钱还曾请吴湖帆欣赏此石,吴对其钟爱有加,在底座正面题刻:“宋坑小方壶。南阜旧藏小方壶石,浓翠欲滴,宋坑中奇品也。镜塘兄获之,为数青草堂益友。辛卯冬吴湖帆题。”并钤白文方印“倩庵”。不仅在底座题款,吴湖帆还专门为此石单独绘图并题记(1951年12月23日)。

上世纪60年代,钱镜塘因生活所迫将小方壶石转让给收藏家李研吾。到了上世纪70年代末,钱镜塘又将吴湖帆所作小方壶画转让给王一平。李研吾得知后便成人之美,将小方壶石也转让给王一平,使画与石破镜重圆。

王一平对此石与画极为珍爱,还取“小方壶室”为书斋名,并在画中钤印三方——齐之海隅(朱文方印)、相逢有味是偷闲(白文方印)、长物(朱文长方小印)。

吴湖帆《写小方壶石像》轴

纸本设色 1951年作

上海博物馆藏

1980年,王一平邀请谢稚柳在吴湖帆画上补题,谢补题道:“此小方壶石盖出于东海水中,清高南阜取以制为珍玩者。其纪年为丙寅,实乾隆十一年,时南阜年六十有四,距其卒仅两年耳。予少时尝游华山,犹忆过青柯坪前行有小上方山,此石乃若之,具体而微,亦一奇也。旧时在钱镜塘处也。一平同志在市上得之并此图,出以相示。一平同志籍胶东,高南阜亦胶州人,可谓楚弓楚得矣。因为之记。庚申夏初,稚柳。”

到了1998年,王一平将包括小方壶石与画在内的一批古代艺术品捐给了上海博物馆。

聊借画图怡倦眼

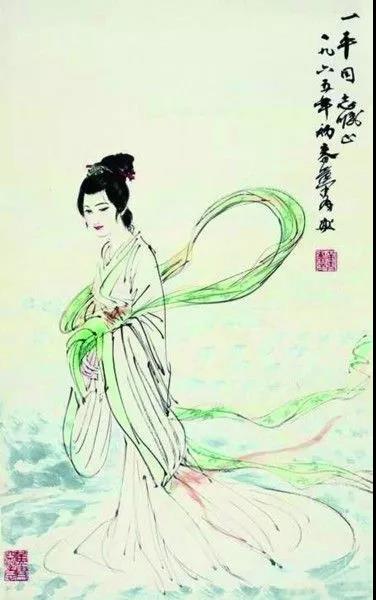

王一平喜爱书画艺术品,与当代海派艺术家林风眠、谢稚柳、唐云、来楚生、陆俨少有着长时间的交往,因而也收藏了不少近现代精品。王一平与京派画家黄胄也有着极其深厚的友谊。黄胄曾为他画了一幅“洛神图”,这幅作品不但蕴藏着画家与王一平一段不寻常的交往与友谊,还引发出一段在特殊时期被当成联络信物的小插曲。

王一平夫妇(右)和谷牧夫妇(左)

上世纪60年代初,王一平经谷牧介绍结识了黄胄。从此,王一平每次到北京开会,都会去黄胄的寓所,谈论书画,观看作画。70年代中期,王一平走访了同为书画好友的老部下——任职于济南铁路局党委副书记的宋承德。宋承德向他出示了一幅上款为“辛颖”(宋承德夫人)的黄胄“洛神图”,不无炫耀地说这是黄胄画过的唯一的一幅“洛神图”,但此画显然是借鉴了傅抱石的“湘夫人”。不久后,王一平与黄胄见面,劝其大胆跳出傅式“美女”的框框,画出新意。黄胄深受启发,研读“洛神赋”后就完成了此幅“洛神图”。当时正值“四人帮”批“黑画”,故时间写10年前1965年,且交到谷牧处存放。1976年10月7日,谷牧将黄胄这幅“洛神图”交给曹大澄,让他以送画的名义到上海找王一平,通报情况,交代任务。

黄胄《洛神赋》

王一平的其它近现代收藏品也多为佳作,如李可染《归牧图》为其晚年典型的牧牛图式,该作神韵与墨气交融,渲染出人和自然和谐之境,堪称可染该题材画作之标准件;关良《孙悟空三打白骨精》抓住孙悟空挥棒灭妖的瞬间进行描写,精彩紧张的剧情,经关良妙笔,更是精中取萃,戏味十足,通神尽态;郭沫若行书《龙潭》为其自作七言律诗,书风气势磅礴,雄健奔放,浓淡枯湿,自成布局,极具“郭体”之风貌。余者如黄胄、于希宁、于立群、武中奇等人的作品,亦为倾心倾力之精品佳作。

李可染为王一平作归牧图 立轴 设色纸本 1978年

捐赠不记名

90年代时,王一平多次去朵云轩拍卖行,得知自己手里的画值几千万甚至上亿,随着年事渐高,他对家里收藏品的去留有了慎重而周密的考虑。

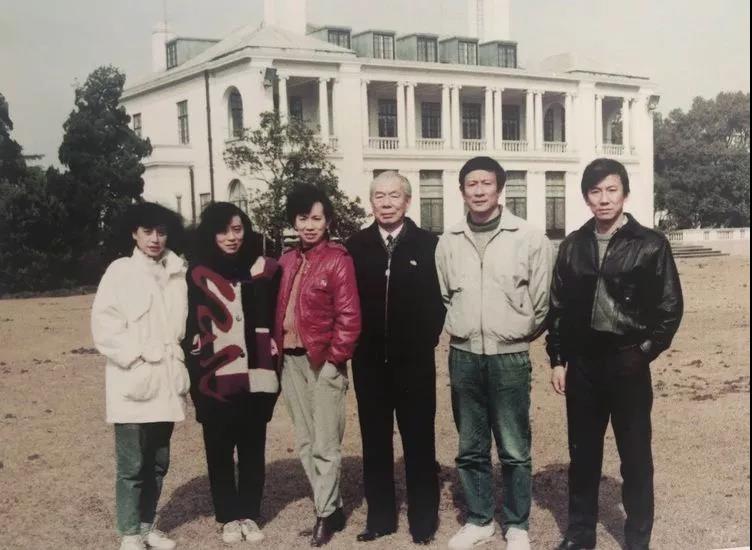

王一平与子女在兴国宾馆。右起:王时驷、王时驹、王一平、王时妹、王时婴、王时娃

王一平夫人去世后不久,王一平就召集5个子女开家庭会议,提出将他收藏的古代艺术品捐给国家,而把现代画留给子女作纪念。子女经过简短合议后,一致表态支持王一平捐古画、留现代画的意愿。

1998年下半年,王一平分别约见上海博物馆和青岛博物馆的有关人员,把包括林良、文征明等人作品在内的一批古代艺术品捐给上博,把4幅古代胶东籍(故乡)书画家的作品捐给青博。但事实上,他晚年捐了很多东西给上海博物馆和青岛博物馆,包括古代书画、现代画和古董杂件、宫廷用品等。如文徵明的《半塘烟月图》,谢稚柳《五松图》《松鹰图》,都是精品,王一平全部捐给了上海博物馆。王一平邀请博物馆派人来家遴选宜于馆藏的书画时,坚决要求不记名、不宣传,以后展出亦不得通及姓名。

1998年夏天,南方发生特大洪灾,他决定捐款100万元。但钱从何而来呢?他让儿子王时驷帮忙筹钱,并承诺给他部分藏品。王时驷时常跟着父亲逛古玩店,对父亲的藏品“垂涎已久”,尽管没那么多现钱,他还是将手中的股票变现,并从日后的薪酬里预支了部分,凑齐了钱给父亲。款到当日,王一平就让慈善基金会派员来取,并由市委办公厅来人作证,当场嘱告,不记名、不宣传。王一平后将小部分藏品移交给王时驷,包括一些书画和文玩杂件,王时驷如获至宝。

王一平严于律己,对家人也是要求严格。他的夫人张梅修1938年参加革命,“文革”前已是正处级干部,但因为王一平的缘故,张梅修一直到离休前都没有获得进一步提升。王一平二子三女,没有一个人从政,也没有一个人经商,甚至包括他们的配偶都没有一个经商当官的。

2008年12月10日,王一平夫妇的骨灰在青浦福寿园入葬。仪式简朴,墓碑背面是陈毅元帅的诗句:大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。穴盖上,刻着彭冲亲撰的挽联:“一生正直护公平,两袖清风感人心。”

参考资料

王时驷《父亲与黄胄的交往》

王时妹访谈

陈若茜《王时驷:雅藏扇骨因家君》

彭小莲《骄傲的灵魂——怀念王一平叔叔》

宦振宏《“宋坑小方壶”画石传奇》

其它