昭和10年代初期的日本领导层在四分五裂中趋于细碎化。在这样的国内局面下,爆发了武藤贞一所预测的“大战开端”——日中战争。昭和10年代初期的日本国民正处于“内政”与“外交”双重国难的入口处。

无疑,日本国民从这双重国难中得以解放之际,正是1945年8月15日。只会无穷扩大毫无出路的战争的军人与政治家被逐出局,国民从战争中得以解脱。

当论及2011年3月11日的大地震、大海啸、核事故“三重苦”时,很多人自然会与当年8月15日之后,日本人从国难中实现的复兴相对比。很多人认为,曾经从战败后的废墟中实现复兴的日本人,必然也能够克服这次“3·11”国难。

但是,在分析了本书第六章“危机时代”向后来“崩溃时代”发展的过程后,笔者认为,2011年3月11日,更加接近于日中战争爆发之际的1937年7月7日。

1937年7月7日的日本,正处于“崩溃时代”的入口。而1945年8月15日的日本,则终结了“崩溃时代”,迎来了“改革时代”。日本国民从愚蠢的领导人与愚蠢的战争之下得以解放,在重燃希望后接受了战后改革,并全力投入复兴。

而在遭遇“3·11”三重国难的日本,既没有对于改革的希望,也没有对于领导人的信赖。当然,重建和复兴东北地方是日本国民的一致心愿。但是,本应领导这一事业的日本政治领导层,却像昭和10年代初期那样,在四分五裂中趋于细碎化。所谓面对“国难”时,必然发生“明治维新”“战后改革”的说法,只是一种疏于具体历史分析的单纯乐观论而已。“明治维新”和“战后改革”确实给日本带来了发展,但“昭和维新”却加剧了危机,最终招致灾难。要克服3·11”带来的国难,日本国民需要新的领导层。在四分五裂的、细碎化的领导层之下,无论是“重建”还是“复兴”,都可谓希望渺茫。

然而,“兴”“亡”往往在历史上组合出现。本书始于明治维新之“兴”,终于“昭和维新”之“亡”。在本书记述的时代之后,又有了“战后改革”之“兴”。战争结束以来66年的历史以“战后改革”为开端,似要形成又一个循环。其中,能够克服“亡”而迎来“兴”的下一代领导者们,应该正在政界、官界、财界、劳动界、言论界以及学界中等待出世的机会。

笔者确定写作本书是在2010年3月。这是筑摩新书出版社编辑增田健热心敦促的结果。笔者从同年8月动笔,经过几乎整整一年时间,终于在2011年9月完稿。这期间,已经脱离教职近九年的笔者投入了整整一年时间,名副其实的“整整一年”时间。本书原稿大约每页为两百字。在此期间,每凑齐一百页左右的原稿,增田先生就审读并发来评论。本书原稿超过1200页,增田先生发来了12次审读评论。在著书的过程中,并不存在“作者写作”、“编辑制书”这种单纯的分工。

尽管有增田先生的帮助,要以一人之力写出80年间的日本历史,难度仍然远超想象。当然,笔者最初就未打算将此书写成那种观点平衡的通史。

这是一本带有笔者独断和偏见的日本近代史。但是,不管如何为独断和偏见所驱动著述,从1857年(安政四年)到1937年(昭和十二年)的历史仍是过于漫长,过于复杂。也许书中充满谬误,但能够从这一苦差中解脱出来,笔者感到无比欣慰。(本文为《日本近代史》结语,作者坂野润治)

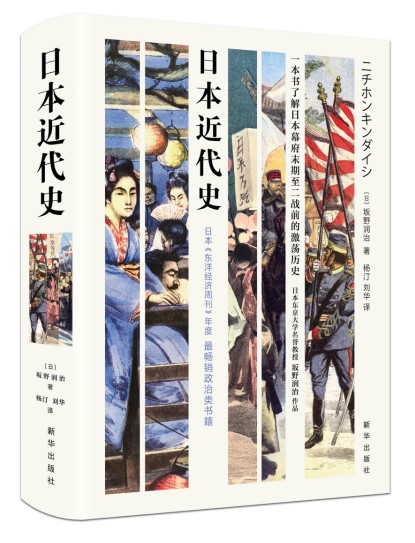

《日本近代史》

ISBN:978-7-5166-4979-4

[日]坂野润治 著

新华出版社 2020年1月

定价:68.00元