一些国家比另一些国家更有秩序的说法并不正确,因为所有的国家都是有秩序的和无秩序的,因时而异。

——索罗金

尽管主流观点公认腐败的“负效应(Negative Effects)”巨大,因为政治腐败必然导致政治衰败,政治腐败必将阻碍政治发展。但有人认为,政治腐败有时也能促进政治发展,甚至起到某种“正效应(Positive Effects)”。

如美国学者亨廷顿就曾指出,同样严重的政治腐败,有的导致政治衰败,但有的却未阻止政治发展,并把腐败放在现代化背景下加以分析研究。根据其观点,一定程度的腐败会成为一种可减少现代化阻力的“润滑剂”,而且腐败与改良还可能成为革命的替代物。正如一场重感冒对健壮青年和垂死老人的影响霄壤之别一样,虽然腐败存在于一切政治体系的一切发展阶段,但其在不同政治体系的各个具体阶段的扩张程度、表现形式、作用后果等都不可同日而语。

小约瑟夫·奈(J.S.Nye)则指出,现实中政治腐败确实存在“有益或有害”两种效应,某些“个体失道行为(Private vice)”反而可能使公众受益,如腐败在俄罗斯和美国的经济发展中都曾引发“积极效应(positive factor)”。

姑且不说这些有关腐败的立论是否客观公允,之所以产生诸多认识差异,主要还是因为对腐败现象的关注点和侧重点不同。如亨廷顿就认为,就经济发展而言,如果政府过于集权僵化,那么与其廉洁还不如腐败一点好。

英、美两国在腐败高发期中崛起的事实表明,全球化先发国家的腐败程度一点也不“逊色”于后发国家,但其却在道义上占得两大先机:

一是以胜利者的姿态指责别人,似乎易发多发的腐败乱象从来都与自己无关,那只是被宣称为“落后”国家、民族和政党的产物;二是以过来人的身份夸耀自己,而其目的大概主要是为推销其制度和意识形态等增加一些炫目的光环。

实际上,一如英国在腐败透顶的奴隶贸易、鸦片贸易中获得了资本积累,美国靠贿赂交易购得路易斯安那、靠欺骗印第安人而扩大了国家版图,这些率先经历了现代腐败高发期的国家获得了某种可以被称为“腐败孳息”的东西:

其一,18—19世纪的政治标准、舆论压力和今天不可同日而语,人们对政治腐败、社会不公的宽容度远远高于今天,而且乔治三世和英国政府可以把威尔克斯投入监狱,让潘恩在被通缉中流落异乡;其二,18—19世纪的商业规则、市场环境和法律规制也与今天大为不同,不论是国家还是个人进行巧取豪夺的违法违规成本都远远低于今天,而其利益和回报要远远高于今天,看一看与美国“强盗大亨”发迹史相伴随的立法腐败、司法腐败、行政腐败和金融腐败等就不难理解这一点。

这实际上隐含着一个悖论:对于英、美等国,你已经无法拿今天的标准来评判他们昨天的腐败行为;对于后发国家,你又难以用英、美等国的昨天为今天遭遇的腐败问题辩解。

这就如同西方诸强如今所炮制的“碳税”一样,似乎它们在工业化时期所排放的滚滚浓烟根本不存在,而那些劳动密集型国家既要消耗本国能源、原材料和人力资源为发达国家提供初级产品、消费品,还要被贴上“高排放”的标签而被课以碳税。贝克在《世界风险社会》一书中深刻指出:“风险的全球性并不意味着风险在全球是平均分布的。恰恰相反,环境风险的第一定律是:污染与贫困形影相随。”对于后发国家而言,腐败的伤害如环境的污染一样,从来都是“雪上加霜”,具有倍增效应。

我们以“泰坦尼克定律”的视角稍作阐述。泰坦尼克号沉船事故是西方航海事故之中影响最为深远的一次事故,其所引发的社会学思考引起了学术界的广泛关注。在对泰坦尼克号沉船事故中的幸存者研究中,学者发现乘客的社会等级差别与其生还概率高低是息息相关的。

据有关资料统计,当时泰坦尼克号一等舱船票最低价格是30英镑一张,最高价格为870英镑一张,相当于当时一辆豪华轿车的价钱。二等舱最低票价是12英镑一张,三等最低舱票价3英镑一张。泰坦尼克号的舱位的分类可视为社会等级的标志,乘客的舱位等级与生还概率直接相关,社会等级差异在巨大的突发灾难降临之时仍然决定着人们的命运,社会等级决定着风险的差异并决定风险降临之后的伤害差异,作为社会等级标志的舱位显然在这里成为生命存活的重要筹码。

巨轮“沉没”风险和政权“颠覆”风险有某种相似性。相应的,结合史实观察可以得出一个关于腐败风险和危害的推论:在腐败引发的执政风险中,经济先发者受到的伤害相对较小,而后发者受到的伤害相对更大。

实际上,尽管美国素来喜欢给其他一些国家贴上“腐败”标签,但是却难以回避本国的腐败现实,特别是其广受诟病的“隐性腐败”问题。美国前总统国家安全事务顾问布热津斯基深谙华盛顿政坛和商界的腐败内幕,在接受采访时曾直言不讳地指出:“华盛顿已沦为世界上最腐败的首都”,因为美国创造出了一种难以区分“非法”和“不道德”的文化,“这种文化使得一条重要的界限变得模糊起来,并且为那些即便不是违法但我认为是不道德的行为提供了巨大的弹性空间”,“利欲熏心的政府高官们无不争先恐后地追逐万能的金钱”。如果回忆一下腐败高发的“镀金时代”,相信读者对此不会感到太意外,这不过是商人集团收买支配官僚集团的“美式”腐败的一种当代延续而已。如果把布热津斯基的话“翻译”得直白一些,可以这样说:今天的美国依然很腐败,而且,越来越笼罩上了合法化的外衣!

相反,后发国家为了解决腐败问题,却每每要付出政权更迭、社会动荡的代价。瑞典学者G.缪尔达尔在20世纪60年代出版了《亚洲的戏剧:各国贫困考察》一书,他在对南亚地区的腐败现象进行研究分析后指出:腐败成了南亚各国政权频繁更迭和政治不稳定的主要根源。这些国家的政权往往因腐败盛行和工商业不法行为猖獗而倒台。关键是利用揭露和惩治腐败的幌子,为专制政治铺平道路,为军事政变寻找借口,而借机上台的新政府大都不能消除腐败,不免遭受同样的命运。如此循环往复,国家发展、经济繁荣和社会建设始终得不到稳定的政治基础。

特别是从英、美两国走出腐败高发期的历史来看,国家腐败治理延续了“泰坦尼克定律”。如果把各国比作同一条船上的乘客的话,英、美等国就如同是泰坦尼克上的一等舱贵宾,而后发国家只能是三等舱船民,当腐败的惊涛骇浪及其引发的灭顶之灾不期而遇,受到伤害最大的恰恰是三等舱中的“大多数”。

微软前董事长、总裁比尔·盖茨总是告诫他的员工:我们的公司离破产永远只差18个月。其实,政府既需要以信用为基础,也需要不断经营自己的信用以提高合法性基础。只不过与企业相比,除了经济信用之外,多了政治信用、法治信用等。事实上,与那些在市场大潮中浮沉的企业相比,在政治风浪中飘荡的政府从来都是脆弱而敏感的。

我们看到一个有意思的现象,从17世纪到19世纪,从东方到西方,三个主要的世界级国家——明王朝、不列颠和美利坚的政府,都处于“负债经营”乃至濒临破产的边缘。经济上,国库处于经常性赤字状态;政治上,处于各种军事冲突的漩涡;社会上,人民的反对之声此起彼伏。

从经济和法律上说,破产是在特定情况下运用的一种偿债程序。而从国家政治来说,300年来的治权变革表明:与“有国王,有议会”的英国和“无国王,有议会”的美国相比,“有皇帝(国王),无议会”的中国大明王朝被破产清算、倒闭停盘,进入了历史陈迹的展览柜。前两者在风起云涌的变革中通过资产重组、经营创新,实现了存续发展和内生变迁,避免了统治者被清算的宿命,并且直到今天仍在可持续运营。

与经济上的严重亏损相比,政治上的资不抵债要可怕的多。这也正是经济危机中人们强调恢复信心最为重要的原因。

哲人说,历史的最大教训就是我们从不吸取历史教训。否则,我们的观察和研究就未免有南辕北辙之嫌,即经过了腐败高发期,非但未能迎来崛起转折,反而直面衰败拐点。

这就如同登山,倘若咬定牙关,坚持不懈,爬到顶峰,将是风光无限;反之,如果不堪重负,失去信心,半途而废,将是遗憾无穷!执政亦如登顶,不容半途而废。

可以肯定的是,任何时代的任何国家,在腐败问题上都不是“零风险”。历史舞台上的所有执政者,都要在腐败的挑战中“赶考、应试”。关键在于,以顶层治理的决心、智慧和勇气,战胜由贪政和怠政造成的顶层危机,实现官员治理、政策供给、体制改革和社会建设等共赢善治的良好“化学反应”。

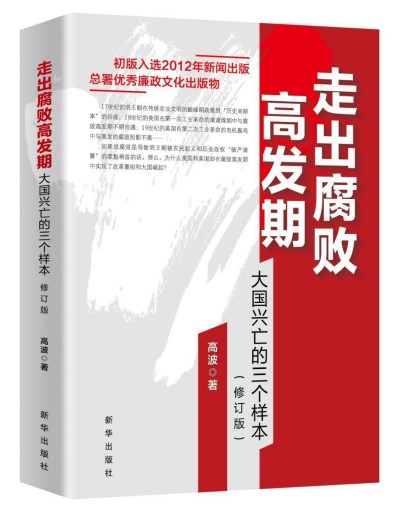

(本文节选自《走出腐败高发期——大国兴亡的三个样本》)

《走出腐败高发期——大国兴亡的三个样本》

ISBN:978-7-5166-5411-8

高波 著

新华出版社 2021年1月

定价:98.00元