苏格拉底出生于雅典一个普通公民的家庭。据说他的父亲是石匠,母亲是助产婆。他早年继承父业,从事雕刻石像的工作,后来研究哲学。他在雅典和当时的许多智者(或称辩士)辩论哲学问题,主要是关于伦理、教育、政治方面的问题。当时,有人将他看作智者,但他自认为与智者不同,因为智者是以各种虚假的知识教授青年,而他所要寻求的则是真正的知识。他被认为是当时最有智慧的人,而他自己说,他之所以比智者强,不是因为他有知识,而是因为他承认自己无知识——“自知其无知”。

苏格拉底从来不做公开演讲,他认为若要探讨真理,获得真正的知识,应该由两个人进行对话。两个人有各自的立场,一个代表正方,一个代表反方,谈到最后变成“合”。“合”表示各自吸取了对方的优点,再往上提升。然后再以其为“正”,寻找另一个“反”,继续谈下去。这种对话就像是辩证的方式,不断向上提升。

苏格拉底在对话中常使用反话、辩证、归纳的方法。反话法就是在对话中不断反问,不断追问。辩证法则是当别人提到一个观点时,请教他此观点的反面是否成立,正反两面综合起来再往上提升。如此不断提升,到最后发现,真正的结论往往是有所保留的,因为不可能找到一个完全客观超然的立场或角度可以作为最后的结论。

苏格拉底的这种方法是由爱利亚学派的逻辑推论和爱利亚学派的芝诺的反证法发展而来的,是西方哲学史上最早的辩证法形式。

后来,苏格拉底的学生柏拉图参考他的对话方式,有时也以苏格拉底为主角,写出了《对话录》。但《对话录》中所叙述的哲学思想,有些是苏格拉底原来的思想,有些则是柏拉图自己的思想,只是借苏格拉底之口加以阐述和发挥而已。在柏拉图的对话中,很难将柏拉图的思想和苏格拉底的思想区别开来。现在,许多学者是以柏拉图早期以及部分中期的对话,并根据亚里士多德的记载,将讨论到的伦理道德和有关知识问题的内容当作苏格拉底的哲学思想。

据亚里士多德记载,苏格拉底放弃了对自然世界的研究,把哲学从研究自然转向研究自我,想在伦理问题上求得普遍真理,开始为事物寻求定义。他反对智者学派的相对主义,认为“意见”可以各种各样,“真理”却只能有一个;“意见”可以随不同人以及其他条件而变化,“真理”却是永恒的、不变的。在柏拉图早期对话中,讨论的主题几乎都是如何为伦理道德下定义的问题,如什么是勇敢、什么是美、什么是正义等。对话者都以这种或那种特殊的事例来回答,均被苏格拉底否定。他说,我不是要你回答这一种或那一种美,而是要你说明美之所以为美,即美自身。所以,苏格拉底所追求的,不是关于“美的事物”“正义的事物”这类具体的知识,而是要求认识“美自身”“正义自身”,这是美和正义的普遍定义,是真正的知识。苏格拉底所寻求的“美自身”“正义自身”,也就是柏拉图所说的“美的理念”“正义的理念”。这是西方哲学史上“理念论”的雏形。

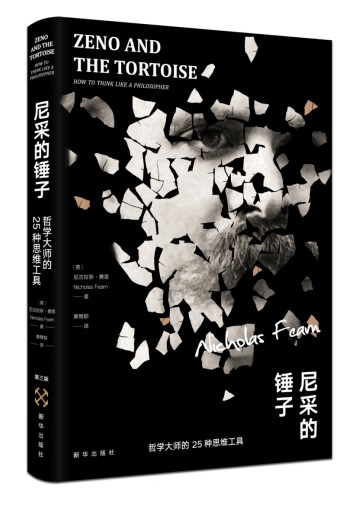

(本文节选自《尼采的锤子:哲学大师的25种思维工具》)

《尼采的锤子:哲学大师的25种思维工具(第三版)》

[英]尼古拉斯·费恩 著

ISBN:978-7-5166-4782-0

新华出版社 2019年10月

定价:39.00元