引言:4月15日,《艺术家的声音》展览在侨福芳草地隆重开幕,策展人罗兰·艾格表示:“在遴选参展作品的过程中,考虑到每件作品皆有其自身的独立性与自主性,因而将它们置于主题展览的总体语境时,难免瑕瑜互见。艺术作品并非为提供一种图解,而是生发意义、创造新的联想,并使得观者敏于察觉融汇于作品中的不同的经验,及其与自身之间的关联。藉由与我们同时代的艺术家们所创造的非凡独特而充满想象的世界,展览《艺术家的声音》为理解关于人类存在意义的问题,提供了一个复杂、丰富、激烈,甚至有些令人困惑的动人视角。”

艺术家对历史的审美反应,不止于历史的感知,更重要是对形象的感受,历史的感知须融入艺术感悟之中;不止于历史的判断,更重要是对形象的理解,历史的判断须融入直觉的形象体验之中。英国艺术家吉尔伯特和乔治在论及艺术家的职责和才能时谈到:当代艺术家义不容辞地承担起“雄辩艺术家”这一责任。他们主张当代艺术家应该透过富含寓意的、感官的、有效的视觉语言来反映当前的现实状况,并积极改变现实世界,使之变得更清醒、更通透、更明晰。在触及生命、真理、历史卓识、伦理价值、人类群态时,当代艺术如何发挥其潜能与才干,以传达这些关乎本质的讯息和存在的启示——这一命题构成了本次展览所关注的焦点。当一个社会陷入危机、幻灭、动荡与迷失的历史时期,艺术家的力量和职责在于传达出关乎人性的讯息,构筑起不同领域和经验之间新的联结,并为理解当代现实的复杂性提供多元的路径。

贾尼·德西《你×你(埃兹拉)》

莫瑞吉欧·那努奇《其它想法的新时代,其它时代的新想法》

伍兹·吕迪《迷失方向4》

神性救赎与人性光辉

宗教与艺术两者都是人类精神文化中弥足珍贵的一部分,在人类文明史上,两者之间具有共同的发生学上的渊源,而在发展过程中更有十分密切的关系。在人类没有文字的原始时代里,原始宗教就是原始艺术,原始艺术就是原始宗教。事实上,在宗教和艺术尚未分离的原初阶段,所有原始宗教活动都可以在某种程度上理解为原始人的艺术活动。同样的,所有原始艺术创作都可以在某种意义上理解为原始宗教活动。这种艺术与宗教不分的现象,迄今仍可以在许多小型无文字部落社会中发现。中古时代,由于人文思想的兴起,宗教艺术才逐步走向各自发展的趋势,但是即使在宗教艺术相互分离以后,几乎所有的宗教都会利用艺术来表达它的精神意蕴,艺术也经常主动地试图在其中表达出宗教的追求。

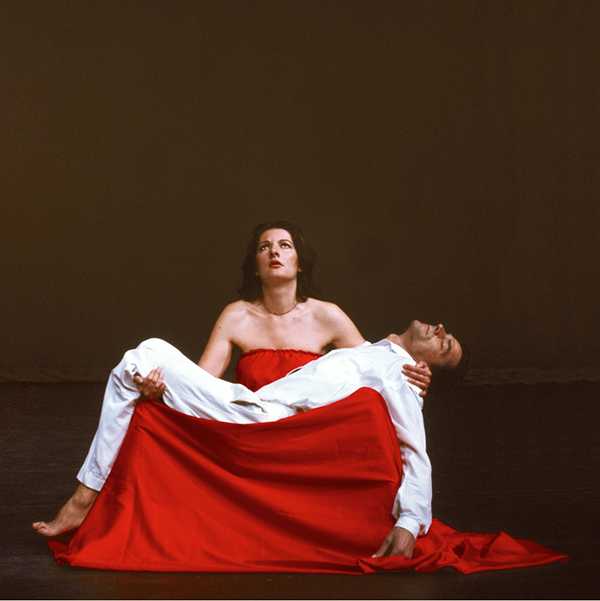

玛利娜·阿布拉莫维奇以前卫的行为艺术而著称,其行为表演通常以自己的身体作为题材和载体。用艺术家自己的话说,“在一个骚动的社会里,艺术家的作用是唤起人们对世界的意识,抛出恰当的问题,让心灵得到提升。”

《圣殇》是《世界之魂》系列行为作品之一。《世界之魂》致力于探究男女之间的象征关系。该作品由1983年阿布拉莫维奇在曼谷的一次行为表演后所作的记录而来。作品取材自基督教艺术中的圣象。阿布拉莫维奇重新演绎了圣母玛利亚抱着死去的基督,将其置于双膝上这一幕。与米开朗基罗的《圣殇》类似,阿布拉莫维奇身着红色长袍,伸开双臂,温柔地揽住自己曾经的恋人——德国行为艺术家乌雷那被遗弃的身体。在此,艺术家透过红与白之间的色彩对比,将有关存在的普遍观念,如生与死、母与子,进一步戏剧化。

玛利娜·阿布拉莫维奇《圣殇》

以色列艺术家莫蒂·米茨腊希通过雕塑、录像、摄影、公共艺术与表演等形式,来审视强者对弱者的控制,其作品在视觉上常常聚焦于以色列及其宗教玷污的图像。因幼年时小儿麻痹症而失去了双腿,米茨腊希一生都在挣扎中度过,因而他在创作中常常使用幽默和自嘲,以此强调身体的缺陷与完美。

作品《带翅膀的脚》与另外两件作品《耶路撒冷之王》、《德拉若莎》并列展示,它的背景是耶稣受难之地——各各他和犹太教、基督教和伊斯兰教这三大宗教共处的神秘之地——耶路撒冷。艺术家将自己呈现为希腊神祗赫尔墨斯,脚上粘着一副翅膀。以传统圣象学作为平行参照,他通过隐喻的方式克服了身体缺陷,让自己得以“飞翔”并像一只鸟一样俯瞰世界。将耶稣殉难地、伊斯兰清真寺和犹太圣殿等多个文化语境和宗教符号进行混合,这件作品激发观者思考有关土地的问题,以及殉道与复活之间的张力。

所蕴含的富有哲学意蕴的思想主题,揭示生命胁迫下,人格精神的分裂与重构,聚合多重的美学效应。个体的人依然闪现着人的尊严,有着其光辉的人文色彩的一面,完成人物生命的最后定格,在人道主义与亲情关怀的温馨中提升人格精神,

罗伯特·巴尼尔生于1939年,意大利人,目前在佛罗伦萨生活和工作。巴尼尔的艺术生涯是完全原创的,延续旧有的艺术方式,经过不断探索和创新诠释,最后展现出的却是全新的人物造型。他常常用白色或浅灰色刻画人物,静止的脸庞看上去内向又相似,好像带着面具给人轻率漠然、低迷消沉、优柔寡断的感觉,隐隐传达出一种矛盾无奈和谨慎忧郁的悲怆。

巴尼尔总是把他的作品放在不同的位置,与四周真实的空间合而为一,常常带有隐喻的效果。角落、小房间、楼梯,甚至墙壁都能为雕塑创造具体而生动的空间条件。在这些情景里,雕塑作品就像演员一般,呼之欲出地试图寻找他们去往迷失和理想之地的出路。

《我不是一个基督徒》是罗伯特.巴尼尔的杰作——两个一模一样的人身着红色衣服,一人站立,另一人横过来平行于地面,构成一个十字架。这种形状深受巴尼尔喜爱,也是基督教的标志。作品的英文题目NSC,由首字母缩写而来,它能代表很多意思:“我不是基督徒”、“我不知道为什么”、“不是可以没有耶稣”。这暗示出艺术家对基督教的开放的个人观点。我不是基督徒,声明“他自己没有宗教信仰”;我不知道为什么,说明“他不信宗教也没有什么理由”;不是可以没有耶稣,这意味着“他敢肯定耶稣的重要性远远超越了他的宗教价值。”

罗伯特·巴尼尔《我不是一个基督徒》

米开朗基罗·皮斯特莱托是一名意大利艺术家,他在最近半个世纪以来的欧洲艺术中扮演着举足轻重的中心角色,其创作具有复杂的、伦理意义上的探讨。皮斯特莱托展示了“雄辩艺术家”的天职中所包含的基本概念:为本质精神价值创造富有诗意、有力的重要视觉隐喻,从而开展并引导社会方向、人类立场和社会参与。

在作品《多种宗教信仰与世俗的冥想堂》中,皮斯特莱托借鉴了文艺复兴和巴洛克时期的前辈经验,严谨地构造了一件透明的精神建筑装置,类似于他的前辈们所创造的大教堂、大学、图书馆、博物馆等,这些作为各种灵修和冥想的场所。这件作品包含着世界宗教和思想定向的象征符号,呈现了与迷宫般的人生有着密切关系的宇宙和我们的行为。这一“迷宫”同时指涉不可思议之物、启示、惊喜,以及隐藏在现实中的情感参与,精神与理智上的反思等——这些都是美学经验中的一部分。

来自奥地利维也纳的艺术家赫尔曼·尼特西,他的绘画从其行为表演实践《纵欲神秘戏剧》中汲取灵感。在这些行为表演中,受难、狂喜、净化的时刻、超验的状态,都代表着人性原始的力量。《纵欲神秘戏剧》与总体艺术(Gesamtkunstwerk)观念代表着艺术家全部创作的观念与美学基础。自1960年代起,他的集体性表演融入了异教、希腊神话与宗教的元素。献祭与受难的观念来自希腊诸神之一,即狄奥尼索斯,包括他身上所体现的存在的悲剧性受难元素,也得到了强调。

赫尔曼·尼特西的作品《行动绘画》,以庆祝的方式,在创作媒材表面泼洒颜料,并将其作为一起真实事件。层层堆叠的厚重的红色颜料象征着血液,或曰生命的流质,及其与伤口、疼痛、危险与死亡的联想。尼特西声称,“行动绘画是我的剧场中的一个关键性元素,它是在一块表面实现行为的第一个阶段,它已然是一个剧场事件……红色是关键:一切都是为了配合这一象征着狂喜、受难、献祭、血与肉的颜色。”

赫尔曼·尼特西《行动绘画》

战争与悲痛

西方艺术作品注重表现个体,通过个体叙事来呈现战争,这一传统或许可以说来自于古希腊以及罗马时期的艺术与人文思想,再经过黑暗的中世纪,直到启蒙运动的出现,这一特性才得以真正的确立,从而成为西方文化的一个传统。在战争与人的互动之中,展现出战争的残酷,揭示出潜藏于战争背后的西方文化已经成为压抑甚至残害人生存与发展的桎梏的深刻本质。

塞拉·卡马里克在其青少年时期经历了为时三年半的萨拉热窝围城战,在这场战争中萨拉热窝的人们面临着电、食物和水等基本生活用品的短缺。这个经历大大地影响了她对艺术的态度、理解和实践。

作品《基本要素》以诗情画意的语言令观者联想光和温度,面包和丰沃,水和生命等维持生命所必须的基本需求。手拎装满水的沉重塑料容器,暗指战争中的苦难,以及能让人维持生命的食物供给和农业生产的基础条件。同样的,手中拿的面包,指营养供给或多产丰饶,暗示在战争的恐怖下依然延续的生命。艺术家双眼闭合,把脸转向有光的方向,显示出对于光明和启蒙的全心投入,以及对于囚禁的残酷记忆。这件艺术作品传达了有关失去和生命的强烈而富有戏剧性的寓意,而且针对不同语境中的社会文化皆产生潜在的指涉。

阿根廷艺术家米格尔·安吉尔·里奥斯的影像作品描绘了拉丁美洲社会常有的残酷现实,艺术家以此提出诸如权力、冷漠与暴力等社会问题。他的作品结合了自己故乡的人类学与地理学语境,并采用新颖的观点及极具原创性的手法展开了剖析社会政治的无台词电影叙事。

五分钟的影像作品《被陆地包围》,呈现了四条狂怒的野狗在迫切地挖地道,想要通往“另外一边”。狗狗们显然是在做无用功,但是艺术家隐瞒了它们挖地道的最终目标,而海浪的声音和狗狗们欢欣鼓舞的狂吠,这不断增强紧张氛围,使观众一直对挖地道的目标感到好奇。

其实,这件作品指涉内陆国家玻利维亚的心理地理学。玻利维亚因战败,于1904年将唯一滨海区域割让给智利。从此之后,尽管十分靠海,玻利维亚国土被大陆包围,无法通过海上交通直接出口本国的物资,同时在引入外汇方面也备受打击。这件作品亦可被理解为对自由的普世追求的一种隐喻式再现。

《追忆》是美国艺术家比尔·维奥拉的十六分钟电影系列《看不见的五重奏》四部当中的其中一部。作品拍摄采用高速相机,在极其缓慢的运动中,一位女士的表情逐渐展开,时间对于演员和观众来说,在此都被悬置,这使得这一系列作品最具重要意义之处,或许在于其创作的历史语境。《看不见的五重奏》最初创作于艺术家父亲去世之后,并紧随9/11事件后在纽约的大都会博物馆展出,为纽约这座当时正沉浸在悲痛之中的城市提供了一个焦点,同时也探讨了个体如何在其不幸遭遇、丧亲之痛中寻求净化与升华的力量。

在战争中,人的存在、精神等一切都成为了被摧毁的对象,战争不计较一切,不管人的生存如何艰难,也不论人的价值如何具有人文意义,它只是一张死亡的大口,但人却在用自己的死亡对抗着这种无意义,对抗着这种残酷和恐怖,以此来获得做人的一点尊严。

《巴尔干巴洛克》首次于1997年夏季威尼斯双年展上展演,它是玛利娜·阿布拉莫维奇针对由于种族冲突所引起的南斯拉夫战争中无数死难者所作的回应。这件作品对于艺术家本人有着重要意义,因为她的出生地就在贝尔格莱德,此区曾经属于前南斯拉夫。

此行为作品展演持续四天。阿布拉莫维奇被其父母和自己的图像所包围,她身着一身白裙,坐在一千五百块牛骨中间,清洗着血腥的骨头。当她一边哭泣,一边唱着家乡的民歌时,背景正在播放一段录音,讲述巴尔干人用来杀灭老鼠的各种方法。

“你无法将自己手上沾染的鲜血洗去,就像你无法洗去战争所带来耻辱,”阿布拉莫维奇说道。在此,擦不掉的鲜血被战争所带来的羞耻,无法擦拭。对于阿布拉莫维奇而言,光靠清点战争中死去的人数是不够的。相反,她选择通过小心翼翼地触摸和清洗“他们的”骨和血,以此来追忆这些死于战争的生命。

玛利娜·阿布拉莫维奇《巴尔干巴洛克》

王鲁炎是中国观念艺术的代表人物,他在1989年成立“新刻度小组”,以纯化艺术语言、极力排除艺术家主观情感的介入为目标,对艺术家的主体性提出明确的质疑,并将“取消艺术家的个体性”作为重要“观念”进行了一系列创作,成为中国当代观念艺术发展中极为重要的一次实验。

在王鲁炎的作品中,我们可以看到日常生活中实用的物品、工具以及武器。但这些事物被注入了王鲁炎的观念之后,会失去理应承载的功能,转变成对其使用者造成危害的物件,并呈现出非理性的一面。王鲁炎通过独特的视觉寓言揭示了“自我毁灭”的矛盾:对于使用者而言,画面中事物的启动或被激活都是多余的,甚至是危险的。

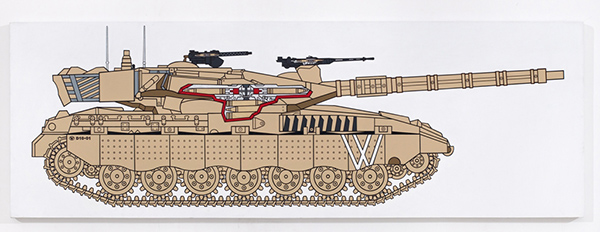

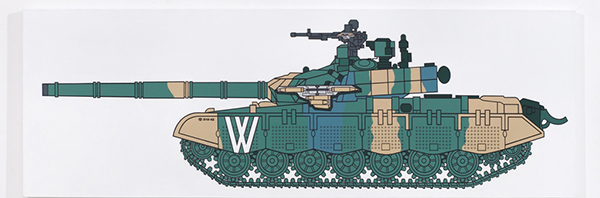

《W 坦克》正反装弹,双向同时发射——向对方扣动扳机即是向自己扣动扳机。其图像是简化、本质的“战争逻辑示意图”——杀戮不是杀戮与被杀戮的关系,而是杀戮与杀戮的关系。

王鲁炎《W坦克D10-01》

王鲁炎《W坦克D10-02》

千成明是一名来自韩国艺术家,他常驻首尔,创作雕塑、装置作品。他以令人感受强烈的基于叙事的剧场式装置而为人所知。这些装置通常涉及关于“存在”的思考在当今社会的意义,作品中人物所反映的身心创伤令人产生心绪不宁的观感。

在此展出的是系列作品《吞食影子》的一部分。构思这件作品的时候,艺术家正处在一个艰难的时期,思索诸如人为何活着,以及社会与自我之关系等问题。

作品中的连体双胞胎引起观者的疑问:这对双胞胎之一捂住了另一个的嘴巴,是企图令自己的兄弟窒息,亦或阻止他发声以此避免危害到自己?不管是哪一种情况,他之所以做出这样的行为,是为了记住,是为了暴露身心冲突的痛楚。这件作品暗示着一场痛苦的仪式,在这场仪式中,作品中的人物遭受来自他者和自我的伤害。在承受这痛苦的命运中,他们仿佛在梦想着,通过吞食自己的影子而获得自由。

千成明《吞食影子》

死亡与自然

人类自诞生之日起,便逃避不了与死神的相对。生与死,是几乎一切二元对立概念的源头。人类究竟该以何种态度和行动面对死亡?这是个贯穿了整个历史的永恒命题,也一直萦绕于艺术史的脉络中,呼应着人类对死亡概念的思考与关照,映射着人们对人、神、身体、灵魂、救赎、永生等主题的思索。

《死亡面具》是对死亡主题的沉思,它表征着奥地利画家阿努尔夫·莱纳所思考的什么是“表达之灭绝”。艺术家以其“复绘”作品而最为人所知。在这些画作中,莱纳采用颜料在名人照片或既存艺术作品上涂抹大量笔画,直至画面看起来新旧混合,而无可名状。这一具有象征意义的行动,刺激着死亡的过程,将过去的杰作消融入彻底的遗忘之中。

对于莱纳而言,死亡面具同样也是“人类表现力最后阶段的一项记录……是生命奋力寻求表达的最后运用……是行将匿名那一刻的自画像……在我所有复绘摄影中,从内在生发出一种对于身份认同、自我转化、对话、同理心的探寻;最起码是一种对于交流的好奇心或尝试。”

透过每一层“复绘”,作品中的情感与心理表达得到了强化。莱纳抛却了死亡面具所试图紧握的东西:某种与生命相似的特征,正如死亡的过程所揭示的,我们的面孔也将在未来衰败腐烂。

格洛丽亚·弗里德曼是一位来自德国的雕塑家、装置艺术家,常驻法国。自20世纪80年代起,弗里德曼的创作从自然和动物世界里获取特性与参照。她所构造的世界呈现了二分法:自然与文化、生物与技术、活着的与死去的,而透过其中所引用元素的象征意义,她对人性的进化提出质疑。

《致命诱惑》是新版的亚当与夏娃。弗里德曼不满于夏娃被描绘为背叛人性的形象,她在此件作品中呈现的夏娃并没有偷吃禁果,而是抱着地球,似乎讲述她从地球受孕并且孕育着它。男人抱着一个长着匹诺曹鼻子的孩子,这个孩子可能就是死神,则暗示孩童或死神在操纵或统治着人类。这一场景在恳求将一切置于疑问之中,其中包括死亡。作品所使用的地球寓意我们生活在地球上,我们有保护它的责任,以及我们与它之间的联系。这件作品同样说明永远在一起的两个人之间所存在的不一致的秘密。

格洛丽亚·弗里德曼《致命诱惑》

美国艺术家丹尼斯·奥本海姆以其多样化、跨越多个美学领域的大地作品、人体艺术和雕塑而闻名。他相信,艺术并非仅仅是生活经验的范例,而是一种扰乱、威胁和使人困惑的力量。对于自己作品中时常引发的困惑,他并不去谴责或寻求解决,而试图说服观众思考宇宙决然的不稳定性,并力图将物体从规定性的联想中解放出来。

在作品《闪电人》中,两个西装革履的男子身体被两道闪电击中并固定在地上,姿态笔挺僵硬,像是两具经过防腐处理的尸体。他们被细致入微地悬置于矛盾与讽刺之间,不知是生是死,亦不知是死尸还是雕塑。两具躯体所发出的光,仿佛对应着两道逐渐暗淡的闪电,同时传递并接收着能量——这两道闪电既非自然现象,也不似茅箭一般刺穿血肉,既不令人充满能量,也不令人萎靡不振。就在死亡与重生、光明与黑暗、静止与行动间的这一刻,这些物件的结合产生出一种不稳定性效应,破坏了固有意义的完整性。

丹尼斯·奥本海姆《闪电人》

意大利艺术家达维德·坎托尼的创作基于对摄影的模拟,同时深植于艺术传统。他的图像建立在既存的素材之上,如已经发表的或描绘了战争、灾难以及某一历史时刻的摄影作品,艺术家对这些拣选的场景再度进行悉心“过滤”并完成作品。

作为“为记号作记号”的一种方式,坎托尼首先用炭笔对这些照片进行追溯。接着,他模拟胶片冲印的过程,有选择性地将这些绘画的某些部分拿到阳光下,隔着放大镜晒。最终,画作的表面被烤焦,显得破破烂烂而脆弱不堪,几乎会逐渐消散,仿佛折射出他所描绘的人物生活和题材的脆弱性。通过将这些图像转变成亲密而又脆弱的图像,他的“烧焦绘画”与我们日常生活中由于图像的过度曝光而导致的冷漠形成对抗。重新处理这些图像的意义超越了对被遗忘的历史点滴的再次呈现,它还针对我们的现状和我们所选择记忆提出了疑问。

意大利艺术家保罗·格拉斯诺的作品探索着人性和现代社会,并对此提出思考。在格拉斯诺的眼中,人性与现代社会悬置在自然和人造两者之边缘。其研究结果和艺术作品表达了动手技能的完整意义,这一点从格拉斯诺对于合成橡胶和聚苯乙烯这两种材料的使用,以及对于更为传统的媒介如蜡、铜、铝和混凝土的使用中窥得。

这组作品属于格拉斯诺最具有代表性的系列作品《零》。“零”被视为第一个数字,是起源和原始状态的象征。它也可以被看作格拉斯诺对东方哲学观念的运用。在东方哲学中,“零”意味着“虚无”,且作为“满”对立面。在这样一种状态中,人类被退却了身份的标签。他们每个人的面孔中都长出了树枝,仿佛是要在人性与自然之间进行谈判。用格拉西诺的话说,“我们必须要开始回归自然的练习,因为人的内在性属于自然。看起来,今天社会中的人们已经遗忘了这一点,从而导致我们时代的精神失常。

保罗·格拉斯诺《零》