梵高在1885-1889年的五年期间共创造了43幅自画像,标志着梵高最后五年生命的重要阶段。他的自画像是自我审视的高度反应,是一种对人生和艺术由生至死的注视。1886年上半年,他的自画像并没有因花卉色彩实验而明快起来,依然保持着荷兰时期的绿皂色。

▲梵高《玻璃杯、叼烟斗 的自画像 (F263a)》

梵高性格多面性的体现

1886年3月,33岁的梵高第四次来到巴黎,他在荷兰画了五年,极其渴望在巴黎的成功。梵高勤奋地观摩和学习,在与新结交的朋友中展示了性格的不同侧面。

梵高去费尔南德·柯罗蒙画室画画。他对在画室的经历保持体面优雅的沉默,根据留存的作品,他完成了五十幅素描、草图和油画,大部分素描是石膏模型,只有极少部分是活体模特儿。绘画比例较安特卫普时期更加协调,但此后他没有再画过裸体,肖像和风景画是最基本的主题。

柯罗蒙的一个著名的学生,也是梵高最好的朋友博纳尔曾经充满温情地描述梵高在画室的一个场景:“下午我看见他在柯罗蒙画室,其他学生都已经走了,画室像是梵高的一个小房间。他坐在一个古老的石膏像前,带着天使般的耐心在画美丽的线条。他想掌握那些轮廓、面积和浮雕。他纠正自己,满怀激情又重新开始、擦掉,直到最后他用橡皮在画纸上擦出一个洞来。”

除此,他喜欢在巴黎游荡,画些草图;穿梭于各种画展和博物馆:官方的五月沙龙、6月的第五届国际展、8月的独立沙龙展、居斯塔夫·莫罗的水彩画展览、4-5月的200多幅古典大师的作品展。大部分都是梵高敬佩的画家,如德拉克洛瓦、乔金德、米勒等,梵高还与巴黎先锋艺术家们在唐基画店看塞尚的作品,展示作品,讨论艺术。

他在艺术经纪人加布里埃尔的父亲约瑟夫的店里,研究他非常喜欢的蒙蒂切利的作品。梵高常去约翰·P·罗素的画室,罗素为他画了一幅肖像,应该是最俊美的梵高。法国画家苏珊·瓦拉东描述梵高沉默寡言、很含蓄,但是梵高的朋友阿曼德·吉约姆觉得梵高具有攻击性。梵高定期去拜访吉约姆的画室,吉约姆对梵高的兴奋比较惶惑。“梵高会撕掉他的衣服,跪下来,只为让一件事表达得更清晰,而且没什么能让他平静下来,因此吉约姆时刻保持警惕。一天在吉约姆的画室里,梵高注意到一些《卸沙工人》的画布,突然间他变得疯狂了,大喊大叫说这些运动都是错误的,开始跳着,似乎手持一把虚构的铁锹,挥舞着手臂,做着他认为的合适的手势。这让吉约姆想起了德拉克洛瓦的作品《疯人院的塔索》。”

梵高在荷兰孤独、穷困、受排挤,不被艺术家们、宗教传道士们、世俗生活中的人们理解,他在巴黎众多朋友面前个性十足,却能被接受。失败、探索、个性与他绘画为主的生活绞扭在一起,给他的绘画带来必然的精彩时,又会如何影响到他的生命?

▲梵高《戴毡帽的自画像 (F208a)》

重新认识印象主义

西奥在蒙马特大街古伯画店楼上夹层经营印象派绘画,如莫奈、西斯利、毕沙罗、拉法埃里、德加、修拉、马奈、高更、吉约姆等人的作品,价格只有几百法郎。1888年,这里已经是展示印象派绘画的中心。

法国早期印象派画家各自追逐自己的特色。马奈抛弃了室内柔和的传统明暗法,改用室外强烈的对比作画,还把运动中的一瞬间能看见的那些真实的东西表达在画布上。莫奈等一些年轻画家注重表达对真实生活的印象,在室外寻找绘画主题。雷诺阿描述真实的生活场景,前景和远景的一切都罩在室外真实的光影之中。毕沙罗是印象主义运动中最讲究方法的斗士,他让看者第一次懂得向后退几步来欣赏那些活跃的色块。德加对这些变化的感受能力最深刻,但是和马奈一样,与印象派保持着一定的距离,用冷漠的态度去观察对象,强调把绘画题材转化为色彩和形状的方式。

梵高到达巴黎两个月后,清晰地认识到他所面临的印象派绝对不是他在荷兰时被认为的印象主义,也不是巴黎早期的印象主义,莫奈、雷诺阿、西斯利已经拒绝参加当时第八届印象派画展。梵高认识到画展上的点彩画法,已经超越了印象主义,修拉、西涅克和高更不被认为是印象派。梵高通过这些油画熟悉了新印象派绘画的运动。

在第八届印象派绘画展和独立沙龙展中,令梵高吃惊的是修拉和西涅克的点彩画法,还有毕沙罗从年轻的朋友们那里学习到的点彩技法的十幅作品。修拉的《杰特岛的礼拜天下午》对梵高产生了无法抗拒的影响,不是因为它的尺寸,而是技术的科学和严谨,使用纯彩点和生动的人物风格,这是梵高不可能想到的技法。

梵高在纽恩的那几年初步形成了自己的方法,但是他不能马上确信他在巴黎看到的这些东西的优越性。他用了两年的时间吸收了所有的新鲜事物。在荷兰,梵高与他们的色彩不同,他只依靠感觉来绘画,人物面孔和比例如何,他不在乎,这是他理解的印象主义。到巴黎后主要在色彩和画技方面有变化,而印象这一点没有不同。而且,梵高更加倔强和执着,相信自己的内心和眼睛。把画家看到的实际感受传给看者,这就是印象主义的真正目标。

▲梵高《叼烟斗的自画像(F208)》

画静物花卉做色彩转变实验

花卉和街景是梵高到巴黎前半年绘画的主题,梵高画着鲜亮的色彩,心情同样绽放着愉悦。巴黎时期有不少于50幅花卉作品广为人知,他明确地要从布拉班特的暗黑和泥土色中解放自己。他的调色盘愈发鲜艳明快,自由地实验着他的色彩法则。梵高的静物花卉比方丹·拉图尔或雷诺阿早期的静物花卉要柔和,而他1887年和1888年的则更为大胆。

梵高写给英国朋友利文斯的信可以看到他的尝试:“我完成了一系列的油画练习……寻找蓝色和橙色、红色和绿色、黄色和紫色的对立,寻找一种碎裂和中性,让两个直接对立的极端达到和谐一致,试着去表达强烈的颜色而不是灰色的协调。现在经过这些操练,我近来敢说我在光和色方面的处理比以往好很多了。在色彩方面,追求真实的生活,真正的绘画就是以色彩为模特。我也完成了一打风景画,纯绿色和纯蓝色。所以我正在为生活和艺术的进步而奋斗着。”(信件 459a)

梵高和蒙蒂切利的静物花卉之间的联系毋庸置疑,他清晰地阐述过他近乎狂热的崇拜。梵高尝试达到这种相同的效果,并不觉得因他的绘画和前辈之间相似而羞愧(信件 541 和W8)。1890年,艺术评论家阿尔伯特·奥利尔发文吹捧梵高,梵高却把这种赞美归功于蒙蒂切利。(信件 626a)

▲梵高《画架前的自画像(F 181)》

梵高自画像暗沉平静

梵高所有的自画像均双颊瘦削,下巴如尖锥,大多以胡须掩盖,或许是长期饥饿困顿所致。1886年6月下半旬,西奥给他妈妈的信中写道:“我们在新的公寓一切都好,你可能已经不认识文森特了,他的变化很大,把我和别人都下了一大跳。他经历了一次非常重要的口腔手术,因他长期的胃病而导致他几乎失去了所有的牙齿,医生说现在恢复很多了。”

梵高刚到巴黎的自画像数量比较少,梵高所有自画像主要保存在阿姆斯特丹国立梵高博物馆(文森特梵高基金会),只有F178 verso保存在海牙市政博物馆。梵高的自画像大多是露出四分之三脸,即便是全脸,也隐藏了侧面一小部分。

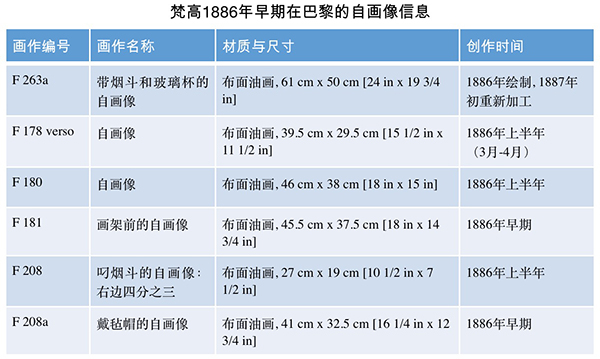

梵高1886年早期在巴黎的自画像信息

如果不去博物馆正面欣赏梵高的作品,就可能有贡布里希所说的那种感觉:“他的向日葵……肖像画用彩色版复制出来,到处流传……,廉价的复制品使梵高的画看起来比原画粗糙,人们有时可能会厌烦。一旦发生这种情况,就要到梵高的原作前面,看看即使他使用最强烈的效果也画得多么微妙,多么深思熟虑,这样,就会有全然意外的感觉。”

尽管梵高用花卉做他的色彩实验,但是仍然不能轻易盖住他的暗黑的调色盘,他也画了很多其他日常生活中简单的物体,依然显示出荷兰时期暗沉的色彩。最著名的代表作是《一双鞋子》。但是梵高正在发展为一个极具个性的艺术家。光和气,这个早期印象主义的代表性东西,对梵高几乎没有任何影响。他画的四幅巴黎屋顶等街景,或许受到印象派风景画的影响,较为柔和的冷色调依然是主打色。

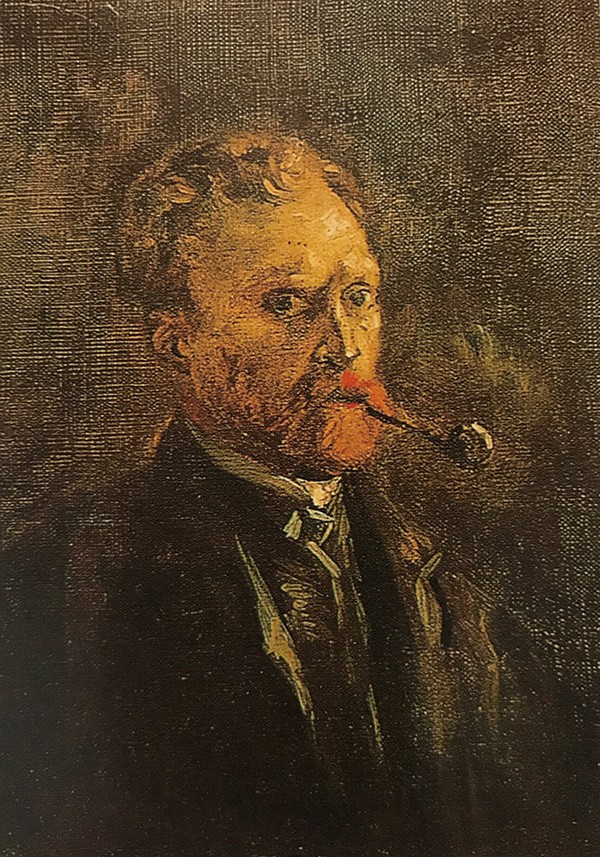

梵高早期油画风格比较顽固地表现在他最早的两幅的自画像中。其中,《画架前的自画像》(F 181)那一幅更为突出,梵高描绘了一个半身像,右脸四分之三,手拿着长方形的调色盘,站在画架前。调色盘上挤上了一朵一朵颜料,没有混合;最前方有一瓶松节油。调色盘上有两个洞,一个是梵高的大拇指抠在那里,另一个插了两把画笔。

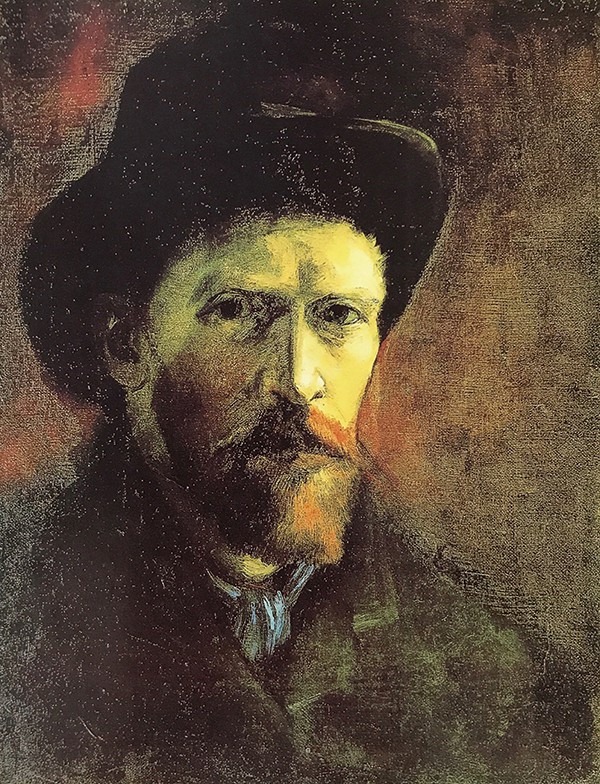

这幅画因其暗沉的绿棕色和微红色调,大多数画评家将其归入纽恩时期。然而,他戴着暗黑的毛毡帽,穿着非常温文尔雅的巴黎都市化的外衣,不再戴皮帽,不再穿工人外套,而这些都是他在安特卫普及其以前的标志,毫无疑问这两幅自画像是巴黎时期的源头。而《戴着毡帽的自画像》(F 208a)表情平静,眼神没有尖锐和困惑,红胡子修理得很整齐,左边额头和脸颊高光处理,梵高看上去安静优雅,不乏坚定。

梵高的自画像色调依然留在荷兰写实画派的调色盘上,笔触平缓。尽管早已因为自己与众不同的画法而遭受荷兰艺术圈贬损,他依然自信而笃定地追求自己坚持的东西。《带烟斗和玻璃杯的自画像》(F 263a)显示出梵高对绘画的坚持,他很自信,很坚定,带着一丝质疑和藐视。他没有看自己,他看着巴黎,准备扑进巴黎怀抱有所成就。这幅画初画于1886年,1887年重新加工,带有一些静物花卉的色彩,或许他尝试在自画像上做改变。

梵高从不刻意将自己描绘得更好看些,他将自己的情绪用眼神表现出来。在尚未找到明确方向,又震惊于巴黎明亮色彩的时候,他的眼神依旧是固执的。梵高的自画像很少直视看者,这幅《自画像》(F 178 verso)的梵高在凝视稍微高一些的地方,依旧处于绘画迷茫时期、他的荷兰与巴黎画法的对比和冲击中。他的眼神流露出些微的柔弱无助,当他在镜子中看自己时,是不是有一丝儿害怕,又有一丝儿失望?谁敢长久地盯着镜子中的自己寻思自己内心深处的想法?

(参考资料:英文版:《文森特和西奥》,《梵高“日记”》,《梵高回忆录》,《梵高作品集》,维基百科;中文版:《梵谷传》,《艺术的故事》,《梵高作品欣赏》,《美的历程》)