《铁浆》 朱西甯 九州出版社

他是张爱玲心目中“沈从文最好的故事里的小兵”

最后一位民国小说家 朱西甯先生作品大陆首次出版

阿城专文赏读,白先勇、莫言、王德威赞誉的白话小说经典

作品看点

1、他在张爱玲心中,“永远是沈从文最好的故事里的小兵”——文学史上的一页传奇、最后一位民国小说家朱西甯先生作品大陆首次出版。书中附赠张爱玲致作者的第一封信件手稿,原版复刻,首次曝光。

2、“居然在台湾发现了鲁迅的传人”,白先勇、莫言、王德威激赏的短篇小说经典——《铁浆》复活了战国时代的血性,和我们不大知道的民族性(张爱玲语),收录九部短篇小说,还原一百年前北方农村集镇的传奇人物与古老事件,无不是震慑心魂的悲剧,却比鲁迅先生多了谦冲温和的淑世精神。

3、阿城专文赏读——从《诗经》到《金瓶梅词话》,从汪曾祺、李劼人到朱西甯,《铁浆》接续自然主义的文学传统,是现代汉语文学中强悍的代表作。

内容简介

“胭脂的化石,泪的化石,一个古老的世界,一点点的永恒;依样照出一个朦胧的现代,和后世”。

《铁浆》是台湾文学家朱西甯先生的短篇小说集,收录九部短篇经典,首次在大陆出版。作品写于台湾的六〇年代,接续五四的白话小说传统,还原民国初年北方农村集镇的传奇人物与古老事件。中国传统社会与现代文明冲突的时刻,乡土成为勘探人性善恶的舞台:争盐运生意而灌下铁浆自戕的孟昭有、在酒楼上吃炒人心的屠夫傅二畜、自学医书而接连害死家人的能爷……一群血气方刚的小人物复活了战国时代的血性,和我们不大知道的民族性,演绎着仇杀与救赎、侠义与温情,愚昧与文明,无不是震慑心魂的悲剧。阿城先生作跋:《铁浆》是现代汉语文学中强悍的代表作。

名人推荐

多年前收到您一封信,所说的背包里带着我的书的话,是我永远不能忘记的,在流徙中常引以自慰。……《铁浆》这样富于乡土气氛,与大家不大知道的我们的民族性,例如像战国时代的血性,在我看来是我与多数国人失去的错过的一切,看了不止一遍,尤其喜欢《新坟》。——张爱玲致朱西甯

朱西甯是台湾的一个文化界奇人,因为在中国现代作家之中,很少有像他这样,把基督教义及中国传统两者都看得这般认真。——夏志清

朱西宁的《铁浆》,我认为是他所有短篇中的佼佼者,主题宏大:中国传统社会与现代文明的冲突;形式完整:以象征手法,干净严谨的文字,将主题意义表达得天衣无缝。这真是一篇中国短篇小说的杰作。——白先勇

居然在台湾发现了鲁迅与吴组缃的传人。——刘大任

朱先生上个世纪六十年代就写出来这样优秀的作品,可惜我读得太晚。若能早些读到他这几本书,我的《檀香刑》将更加丰富,甚至会是另外一番气象……——莫言

上世纪八十年代以来,中国小说的喷薄,现在想起来还是不可思议。但是总结下来,还是有一层膜,几十年形成的膜,借用文物贩子的行话,有一层“包浆”。包浆也是种积累,积累的却是灰尘,痰涎,粘秽。以前过年之前,家家户户是要用热碱水将器物擦洗干净的,对包浆毫不痛惜。相比之下,在我看来,莫言的《透明的红萝卜》,是能穿透包浆看到的透明。另一个奇迹是李娟的写作,没有包浆的写作。我要说的是,这之前,朱西甯先生的写作,早已是透明,而且是以没有包浆的状态来写包浆。再之前,是沈从文先生的写作。汪曾祺当年在西南联大沈从文先生的班上,写成习作《老鲁》,沈先生认可,推荐出去发表。现实是有包浆的,现实主义的写作,自然是对包浆与透明的担当。——阿城

我以为朱西甯最大的成就,在于使他的乡土成为探勘人性善恶风景的舞台。朱西甯的小说可以上接鲁迅,乃至三、四〇年代沈从文、吴组缃等人的原乡视野;而下接王祯和、黄春明的本土情怀……甚至对照八〇年代大陆寻根作家,从郑万隆到贾平凹,从莫言到刘恒……实为寻根作家亟应寻回的海外根源之一。——王德威

朱老师从来就不是素人式的小说书写者,他的文学自觉和文学教养源于五四和三○年代,推动他小说书写的并非怀乡式的慰藉,而是文学自有的书写传统。一生温柔事事留余地的老师,他血气最盛的小说反倒是被视为怀乡之作的“铁浆时期”,我们并没看到游子美化故乡、遍地传奇且人人良善的典型追忆,相反的,这几篇小说无一不是令人震慑的悲剧,用深浓墨黑的笔调刻画不仁的天地和其中的人们,大致已是当时政治力所能容忍限度的强烈概念性批判;老师一辈子倾慕张爱玲、谈张爱玲,但刘大任讲得对,老师的小说,尤其是“铁浆时期”,却是鲁迅的。——唐诺

这就是他,写过吞吃铁浆而争霸道的民族灵性,写过为生存而助恶的民族弱质,写过横扫中原的战乱腥风。我总认为他是个刚烈汉子,至少是见过太多流血和残酷的硬心人。可是,此刻坐在我身旁,却是睿智、自然,而令我倾服的是他的安宁慈祥:为鼠常留饭,怜蛾不点灯,世上尚存极少数极少数的大慈悲者,是我多少年来都在苦苦寻找的那种人。——虹影

朱家成为文坛著名的文学巴赫家庭,成为文坛的美谈。朱西甯更以古代书院的授徒方式,培养了更多的文艺幼苗,他这方面的贡献极大。——痖弦

八〇年代以后,父亲与其作为小说创作者,他选择了去做一名供养人。敦煌壁画里一列列擎花持宝的供养人,妙目天然。父亲供养“三三”,供养胡兰成的讲学,供养自个儿念兹在兹的福音中国化,供养他认为创作能量已经超过他了的两个小说同业兼女儿。——朱天文

我有一点愿意……我们读《红楼梦》,可以知道当时人们的日常生活、习俗。如果我们把当代人生活细微地留下来,让后代子孙知道祖先们曾在这片土地上怎样地生活,也许就很够意思了。我们再不写,这些二三十年前的东西也就丢掉了。——朱西甯

《旱魃》 朱西甯 九州出版社

莫言心中的文学先驱——朱西甯先生长篇小说经典大陆首次出版

“我庆幸现在才看到《旱魃》,否则我将失去写作《红高粱》的勇气。”

编辑推荐

1) 诺贝尔文学奖得主莫言作序——朱先生是我真正的先驱。我庆幸现在才看到《旱魃》,否则将失去写作《红高粱》的勇气。《旱魃》是一部继承了中国古典小说宝贵的白描传统的杰作。

2) 台湾文学家朱西甯先生长篇经典大陆首次出版——永远超前一步的小说家,现代主义文学探索的“先行者”。对一个少小离家、浪迹天涯的小说家来说,他用语言寻找故乡,他用语言创造故乡,语言就是他的故乡。

内容简介

“这样的语言需要奔跑着阅读,这样的语言扔到水中会沉底。”

《旱魃》是朱西甯先生的长篇小说经典,以遥远世界里的华北老黄河为背景,讲述乡里闹旱灾,到处缺水,唯独唐家油坊的那口水井源源不绝地涌着清泉,村里传言出了旱魃怪物……作家从当地的古老传说取材,以杂耍班女子佟秋香和土匪头子唐铁脸的爱情故事为主线,感情的热和天地的旱燥互为呼应,成就了这部悍厉的小说。《旱魃》是一部继承了中国古典小说宝贵的白描传统的杰作。人物的话语,都是闻其声如见其人,那个寄托了朱先生全部理想的金长老,那杀人如麻而又能迷途知返的土匪头子唐铁脸,那勇敢泼辣、有胆有识的佟秋香,那虽然穷困落魄、依然顽强保持着自己尊严的杂耍班主佟老爹,人物群像栩栩如生、呼之欲出。朱先生的语言强悍、饱满、意象丰富,像从李贺的诗里化出,犹如乱石砌成的墙壁,布满尖锐的锋芒。这部写于半个世纪之前的先行之作,是朱西甯先生现代主义文学探索的代表作。

名人推荐

朱先生是我真正的先驱。

我在家乡听说过的故事,朱先生早我几十年就听说了。我使用的素材,朱先生早我几十年就使用过了。我曾经动过把旱魃写成小说的念头,现在看来,幸亏没写,因为我还没听到这些传说的时候,朱先生的《旱魃》已经像一座丰碑,屹立在那里了。

《旱魃》是一部洋溢着现代精神的伟大小说,至今读来,依然是那样地朝气蓬勃,那样地活力充沛,那样地震撼灵魂。作者使用的素材虽然是乡土的,但作者注入到小说中的思想,却大大地超越了乡土。小说着力塑造的人物尽管是上个世纪初叶的人,但他们的精神,至今值得我们敬仰。作者使用的语言,尽管具有故乡的方言色彩,但由于精雕细琢,剪裁得当,并不会造成异地读者阅读时的障碍。

我感到朱先生的语言是从李长吉那些“石破天惊逗秋雨”的诗里化出来的。对一个少小离家、浪迹天涯的小说家来说,他用语言寻找故乡,他用语言创造故乡,语言就是他的故乡。——莫言

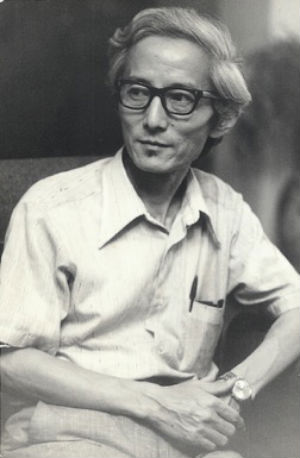

朱西甯(1926-1998),台湾小说家,作家朱天文、朱天心之父

作者介绍

朱西甯(1926-1998),台湾小说家,作家朱天文、朱天心之父。

生于江苏宿迁,祖籍山东临朐。本名朱青海,杭州艺术专科学校肄业。一九四九年随军赴台,曾任《新文艺》月刊主编、黎明文化公司总编辑、中国文化大学中国文学系兼任教授。一生专注写作,以小说创作为主,兼及散文、评论。著有短篇小说集《狼》《铁浆》《破晓时分》《冶金者》《现在几点钟》《蛇》等;长篇小说《猫》《旱魃》《画梦记》《八二三注》《猎狐记》《华太平家传》;散文集《微言篇》《曲理篇》《日月长新花长生》等。