文章作者和图片提供者均为收藏家胡嘉华女士

在中国艺术史上,有四位艺术家被戴上“圣”的桂冠:一位是晋代王羲之,被誉为《书圣》,一位是唐代杜甫,被誉为《诗圣》,还有一位被誉为《画圣》的是唐代的吴道子。第四位就是近代的刺绣大师沈寿,被誉为《绣圣》。

天纵英才得慈禧赐名

沈寿(1874~1921)原名沈云芝,字雪君、晚号雪宧,绣名“天香阁”。于大清同治十三年十月四日,出生在江苏的吴县,距今已有一百四十年,父亲沈椿的祖籍是浙江省嘉兴西边的吴兴。母亲宋氏与姐姐沈立都擅长刺绣。父亲曾开设古董店经营字画、玉器、瓷器、铜器等古代文物。沈云芝从小就在这样一个有文化教养的家庭中成长。

沈云芝自幼聪慧,家藏的文物字画给了她丰富的艺术熏陶。她文静好学,在家家养蚕、户户刺绣的环境中,从小就对刺绣产生了浓厚的兴趣。七岁就开始能帮忙按色分缕绣丝、穿针引线,还经常模仿姐姐的刺绣动作把玩绣片。到了八岁那年,外婆送了一套绣具给她,沈云芝也正式跟着姐姐学绣。二人同绷习绣,姐妹情深、亦师亦徒。

沈云芝在学绣的过程中,延续了明代“顾绣”良好的传统与基础。将以往只是绣制美化生活的实用品,像荷包、烟袋、手帕、衣被、嫁妆、鞋帽等的装饰品,进展到可以作为艺术欣赏的绣画艺术。十二岁时即会将家中父亲收藏的名人字画如唐伯虎、文征明、沈周等等名家画作取出观看细读并作其刺绣的蓝本,更仿绣得惟妙惟肖。在绣艺不断的学习与进步中,致使沈云芝在青年时期就已经闻名乡里,成了苏州城有名的刺绣高手。

光绪十九年(1893),沈云芝二十岁的时候,与书香门第、才华出众的举人余觉结婚。余觉饱读诗书、擅长书法、绘画,也善交际。婚后两人相亲相爱。余觉对爱妻的刺绣赞不绝口,也半日读书、半日研绣的开始对历代刺绣针法进行了详细的比较和分类,尤其悉心的将自己掌握的书画艺术融入妻子的刺绣之中,使其妻的绣艺脱颖而出,名扬苏州、上海一带。而沈云芝随着丈夫余觉文人书画气质的感染以及自身对刺绣艺术在针法技艺追求平、光、齐、匀、和、顺、细、密的刻苦钻研下,作品更加自成细致典雅的独特风格,使其绣名益加声名远播。

光绪三十年(1904),经夫余觉的友人推荐,沈云芝绣制了《无量寿佛》、《八仙庆寿图》等多幅绣品,在一九〇四年十二月二十七日慈禧太后七十寿辰之际,辗转进贡到宫中陈列。慈禧太后当日在观赏贡献的礼品中,看到沈云芝的绣品后大为欢喜,不仅赞赏绣艺高超、精细雅致,更视为“绝世神品”。除了赐予农工商部“四等商勋”奖励并亲挥御笔写了“福”、“寿”两个大字,分别赐给余觉、沈云芝夫妇。从此,沈云芝将原名更改为“沈寿”以纪念慈禧太后的赏赐。

随后,慈禧太后又下谕;在农工商部成立了【女子绣工科】,任命沈寿为总教习,余福为负责外事的总办。从此沈寿的绣名在全国扬开被誉为“神针”,其绣艺之卓越更超越了统领中国近四百年上海露香园的“顾绣”。

中西结合,技惊海外

一九〇五年,又在谕旨下,余沈夫妇去了日本,对日本工艺美术及教育做了实际的观赏和考察。在两个月之中,沈寿不仅扩大了眼界,增长了见识,并对日本美术绣进行了深刻的研究。回到中国后,因受日本美术绣的启发并言道:“日本美术绣,千形万态,但入吾目,无不可入吾针,即无不可入吾绣。”还将西方的素描、油画、摄影等对求光、运色的技巧融入到自己的绣艺创作之中。同时在运用百种染色丝线的丰富经验中,体会到“色有定也,色用无定也”的境界。沈寿从此绣技更为精进,也将中国刺绣超脱了昔日绣面色彩的平面单调,不仅针法多变使绣品富有阴阳转折、立体之感,也将中国刺绣带进了光彩艳丽创新的艺术发展,更使沈绣之美达于极致。

沈寿从日本回国后,时年三十二岁。受令在清政府之【女子绣工科】任总教习。此实属皇家的中等专业学校;绣班设有国文、绘画、刺绣等课程。学生多数为皇室子女。沈寿前后共教学六年。其间;一是给宫廷贵族刺绣,二是与农工商部合作成立了【绣工科苏州公司】亦称【福寿绣场】。三是与中国清末状元农工商部大臣张謇状元同往南京的【南洋劝业会】任职。【南洋劝业会】是中国借鉴了美国圣路易斯万国博览会、比利时博览会、意大利米兰博览会的成果,以“振兴实业,开通民智”并展出中国各地优良的土特产品为主题而举办的,这也是中国历史上第一次以官方名义主办的国际性博览会。张謇状元任总长,沈寿任国绣审查官。

宣统二年(1910)六月五日在南京开幕的【南洋劝业会】上 ,沈寿以一幅绣制了近三年的《意大利帝后肖像》获得了一等奖。此幅绣相皇后目光神采栩栩如生,金发如丝,肩章彩饰与胸前锦佩、包括腰肩宝带,下至佩裙,无一不惟妙惟肖、细致、高贵、典雅,可称“神绣”。不久,这幅《爱丽娜绣像》在一九一一年四月又被带到意大利都朗、罗马举办的【世界万国制造工艺赛会】上展出,轰动意大利朝廷,并再荣获大会优等奖。同时获得意大利帝后授予了“世界至大荣誉最高级之卓越奖”。此幅绣像由清政府送给了意大利。并于中华民国元年之际,意大利皇室也赠送了沈寿钻石金表一块及“圣母利宝星”勋章一枚的回报。(以上奖凭及钻石金表均在南通博物苑)。

一九一一年国父孙中山辛亥革命成功推翻了清朝政府后,【女子绣工科】也随之解散停办。沈寿全家迁至天津两年。一九一四年八月,张謇状元在家乡江苏南通兴办了【女工传习所】以爱惜人才与传承中华古老文化的绣艺得以延续,特邀约沈寿前往南通担任【南通县立女工传习所】所长一职。为中国职业教育史、刺绣艺术史开创了新的纪元。

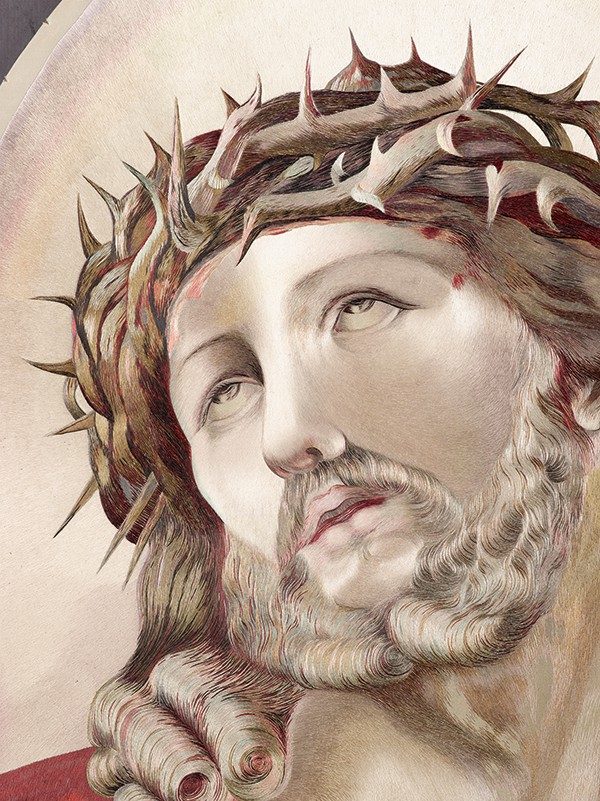

一九一五年,沈寿再次精心绣制了一幅《耶稣圣像》。此幅绣像的原作是一幅西方油画的摄影件。根据摄影的光、色不同,巧用色线。沈寿创用了几种色线合配为一的新法,绣工精细的绣出了耶稣头戴尖锐针刺的蒺藜,血流额面,双眼凝视着苍天,悲天悯人的情真意切表情,绣得淋漓尽致,神情逼真得令人身心震颤。沈寿再次绣出了画之精髓,璀璨五丝,照耀千古。沈寿并以此《耶稣圣像》在美国旧金山为庆祝巴拿马运河开凿成功所举办的【太平洋国际博览会】上,再为中华民国获得一等奖。这是中国人首次获得的国际盛会大奖。

教书育人,加冕“绣圣”

沈寿在【南通女工传习所】教学前后八年(1914~1921)。传习所第一期招生了二十余人,以后逐年增加,学制也逐渐完善。所内设有速成班、普通班、美术班和研究班。也在张謇状元的全力支持协助下,创建并完善了刺绣职业教育的三种学制;一为普通班,即刺绣一般用品兼字画班,学制二年,主学花卉、翎毛绣艺;二为中级班,即刺绣美术班,由普通班毕业后进入美术班继续学习二年。主学山水、仕女、油画绣;三为高级班,即刺绣研究班,由刺绣美术班毕业后进研究班再学习一年,称作本科班;主学肖像美术班。学生年龄小起十四岁,大到五十岁左右。开办教学的科目有:刺绣、国文、书法、图画、音乐、体育等。沈寿任教期间,孜孜不倦,全心全力的投入。在教学中,她主张“外师造化”,首先就培养学生仔细观察事物的能力。绣花卉时,她就摘一朵鲜花插在绷架上,一面看一面绣。绣人物时,她则要求一定把人的眼睛绣活,绣出人的精神。她热心教学,诚心传艺,受到张謇状元及所有师生的爱戴及敬佩。高级班毕业生个个能自书、自画、自绣。绣制的品类有花鸟、人物、山水、字画、结婚喜庆用品等观赏艺术性极高的精美绣品。张謇还在纽约设立了分公司并在国际市场上赢得了崇高的美誉,共称【南通女工传习所】绣制的物品有细致、生动、美观的三大特色。在沈寿的精心教诲下,为南通培养出沈粹缜、宋金苓、金静芬、施宗淑、巫玉、李巽仪、张元芳、陈锦、庄锦云、周禹武等第一代沈寿弟子,以及一百多位优秀的刺绣人才,之后几十年,凡是江南的刺绣高手,大多出自南通沈寿门下之延续。

一九一九年,沈寿终因辛苦教学,身心交瘁,积劳成疾。唯恐绣艺失传,乃一口一句,回忆自己近四十年的刺绣经验,由张謇状元不辞辛苦,一字一句亲自笔录成文,撰写完成了《雪宧绣谱》一书。书中有沈寿所言针法之见解,曰:“我针法非有所爱也,少而学焉,旧法而已,即悟绣以像物,物自有真,当仿真,即见欧人铅油之画,本于摄影,影生于光,光有阴阳,当辩明阴阳,潜神凝虑,以新意运旧法,渐有得。即又一游日本,观其美术之绣,归益有得,久而久之,遂觉天壤之间,千形万态,但入吾目,无不可入吾针,即无不可入吾绣”。此书分为绣备、绣引、针法、绣要、绣品、绣德、绣节、绣通等八个章节;从丝线与设色的运用、刺绣使用的工具、刺绣的针法要点归纳为十八种针法、绣女的品德修养等都做了完整精辟的阐述。遂使中国自唐宋画绣、明代顾绣到沈绣的精湛技法得以流传后世。这也是中国第一部有系统的总结刺绣的理论和技法的专著。也为后代刺绣艺术绣女研究刺绣的技法及中华传统文化艺术提供了宝贵的资产财富。

一九二一年即中华民国十年的春天,沈寿病重,在临危病塌前,将珍贵的刺绣和纪念物一并赠给张謇由【南通博物苑】永久珍藏。六月十八日,沈寿英年早逝于南通。年仅四十八岁。张謇状元痛失才女知己,按照沈寿的遗愿把她安葬在能望见长江和苏南土地的马鞍山南麓,墓门石额上镌刻着张謇的亲笔楷书:“世界美术家吴县沈女士之墓阙”。墓后立碑,碑的正面镌刻着张謇撰写的“世界美术家吴县沈女士灵表”。一九三八年【南通女工传习所】也因战乱而解散停办。

沈寿终其一生追求刺绣艺术,使中国绣画艺术达到最高的仿真境界令人赞赏、敬佩。她是第一个出国考察的中国刺绣艺术家、第一个成立刺绣学校,开中国职业学校之先河的女教育家、第一个获得国际工艺大奖的中国妇女。尤其对苏绣传艺而博誉四海之贡献,更为中国妇女在自力更生中,凭添了贤淑品德以及柔婉文雅的特有气质。沈寿刺绣艺术的高贵成就,实在令我们由衷钦佩,也是后人学习的榜样,更令我们永远思念怀想。一九九二年五月,在【南通女工传习所】的旧址上,新建了【沈寿艺术馆】。一九九三年,中国一代画坛宗师一百〇二岁的朱屺瞻先生题字“绣圣”;著名画家、美术教育家九十岁刘海粟先生更题词“神针”。 以纪念沈寿在中国刺绣史上的卓越成就。

附记《沈绣针法》:“平”指其绣品,绣面的平整;“光”指其色丝,光亮柔美;“齐”指其针脚整齐精美;“匀”指其绣面疏密一致,均匀自然;“和”指其色彩运用调和匀称;“顺”指其丝理渐次,圆顺自如;“细”指其劈丝纤细,针触细腻;“密”指其针脚紧密,精湛的不露针痕。