上海无线电博物馆内景。由上海无线电博物馆提供

美多28A装配线。由上海无线电博物馆提供

1958年3月16日人民日报图文报道第一台半导体收音机。资料图片

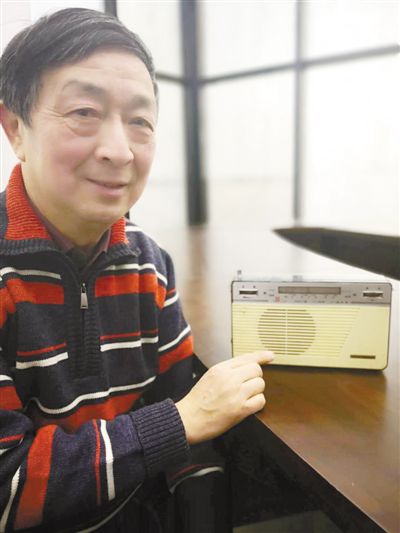

张明律展示美多28A收音机。记者田泓摄

原标题:赢得美誉的国产品牌(新中国的“第一”·70年)

编者按: 1958年3月13日,人民日报报道我国第一台半导体收音机在上海诞生。

此后数年,以上海无线电三厂为代表的上海“仪表人”通力协作,书写了中国收音机产业从电子管转向晶体管并实现国产化的历史。

背景故事

1958年3月11日,上海宏音无线电器材厂工程师张元震领导的试制小组,与天和电化厂等9家工厂以及上海无线电技术研究所共同协作,试制成功国内第一台晶体管收音机。该机为便携式7晶体管中波段超外差式收音机,木质外壳,带提手,整机尺寸为270毫米×160毫米×92毫米。所有50多种零件均实现小型化,使用的7只三极管和2只二极管全部是国外产品。

宏音是一家开办于1939年的民营无线电企业,出品美多牌收音机和扩音机,1958年4月与公利电器厂合并成立上海无线电器材厂,1960年又与永安第三棉纺厂等数家企业合并成立上海无线电三厂。上海无线电三厂是中国最早研制晶体管收音机的整机厂之一。

1958年8月,上海无线电技术研究所试制成功第一只上海产锗二极管和锗三极管。上海无线电器材厂用这批国产锗晶体管,于1959年国庆10周年前夕组装出美多牌872—1—1型便携式7管中波段超外差式收音机300台并投放市场,首次实现了国产晶体管收音机商品化。

20世纪60年代初期,由于早期国产半导体器件质量不稳定,不少人对国产晶体管能否取代电子管持有疑虑。随着人们对半导体器件作用认识的提高和产品质量的不断改进,国产半导体器件工业又继续向前发展。晶体管收音机开始由少量实验性研制、小批试产转入大批量生产阶段。

1962年9月,上海无线电三厂与上海元件五厂等电子元件制造企业合作,试制成功国内第一台全部采用国产元器件的美多牌28A型便携式中短波晶体管收音机。当年10月投入生产,建立国内第一条晶体管收音机流水生产线。

美多28A开创了国产晶体管收音机大批量生产的先河,在中国收音机制造工业发展史上具有里程碑意义。此后,国产晶体管收音机产地不断扩大,品种不断丰富,质量不断提升,产量很快超过电子管收音机。

上海无线电博物馆名誉馆长张明律向记者展示了美多28A——采用8只晶体三极管和1只晶体二极管组成超外差式电路,分中波和短波两个波段。外壳系塑料压成,色泽鲜艳,式样美观。结构精致,内部采用印制电路板,所有小型元器件均为国产。整机尺寸为235毫米×137毫米×65毫米,连电池重1.36公斤,方便携带,适合在无交流电源条件下或出差旅行使用。与电子管收音机相比,美多28A具有体积小、重量轻、耐震动、寿命长、耗电省和电压低等一系列优点,上市后立即引起轰动。1963年,周恩来总理在出国访问时,将此作为国礼。