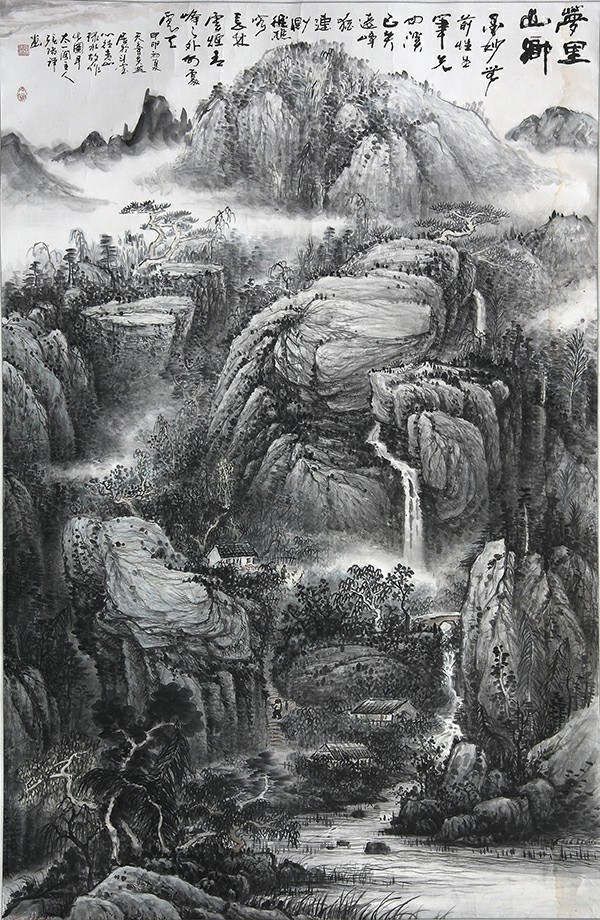

▲张绪祥《梦里山乡》140cmX210cm

初见张绪祥,深感他更像是一位文人,很难将其与气势雄浑的《溪山行旅图》、《梦归黄山》、《云峰林谷》、《梦里山乡》这些作品联系在一起。本期,读者将通过欣赏张绪祥的作品,去揣度、去感受他创作山水画的技巧、方法和灵感。

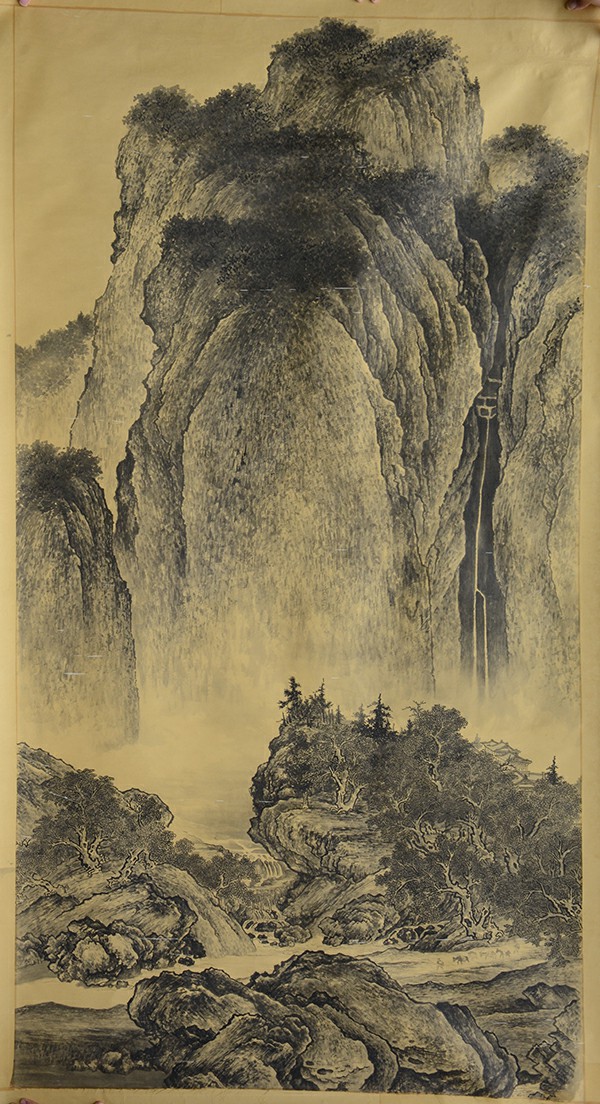

▲张绪祥仿《溪山行旅图》110cmX200cm

▲张绪祥《蹊山深处》 70cmX140cm

一分灵感加日以继夜的勤奋

张绪祥,艺名墨石,号九大山人,出生于70年代,是著名的青年画家。从大的环境来说,70年代,在中国的发展史上具有特别的意义,而生于这个时代的70后们,在革新与吐旧间成长,时代的特征注定这一代人是承上启下的一代,是最富有理想主义和社会责任心的一代。他们的性格及行为特征为这个时代的人文精神、艺术精神、娱乐精神等等领域,贡献了太多的话题,也烙上了深深的符号。

▲张绪祥

1975年张绪祥出生于安徽合肥,其自幼便对书画有着浓厚的兴趣。儿时的张绪祥喜欢用干泥巴或瓦块在泥巴墙上涂鸦,形象、生动、羽羽如生,常常博得邻里的赞扬。这一时期,小人书风靡一时,这成了幼时张绪祥学画的范本。小人书又称连环画,其独特的优势在于绘画形式和表现风格的多样性。它不受画种的限制,大凡钢笔画、铅笔画、中国画、木炭画、油画、水粉画、漫画、版画,甚至剪纸、雕塑等,都可以形成连续的画面,塑造人物形象。而且在画面构图上,表现的空间更为广阔。这些对于幼时的张绪祥来说,都可以用毫无章法来形容,只要心生喜欢,自己就可以一遍遍的画下去,直到人物活泼生动,仿佛跃然于纸上。

上初中时,与小朋友们相比,张绪祥的艺术天赋尤为突现,为此,还被老师选为美术课代表。上师范时,张绪祥遇到了水粉画大家郑小能老师,也是从这个时候开始,他的绘画才真正得到了规范的引导和系统的学习。他开始学习素描、色彩。每次听完郑老师的美术课,他都很兴奋,郑老师激情四射的语言激荡着他内心对艺术渴望,他立志要当一名画家。

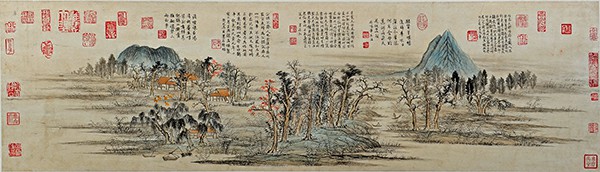

▲张绪祥《仿雀华秋色》33cmX120cm

如果说天赋是一块璞玉的话,那么勤奋就是如切如磋,如琢如磨,只有勤奋才能让璞玉变为美玉。那时的张绪祥学画已经达到了痴迷的程度,他曾在艺术楼的画室里打地铺住了一年,中午到食堂打一瓷缸饭,吃一半,晚上热着吃剩下一半,挑灯夜战,通宵达旦是经常的事。“你的画比师大专业学生画的还好,你学绘画两年的水平已经超越其他学生学了4年的水平。”郑老师的这句话,在当年非美术专业生的张绪祥听来是至高的奖励和鼓舞,至此,他更加努力研习绘画。

▲张绪祥仿《古山水》60cmX150cm

究竟什么样的山水画是好画

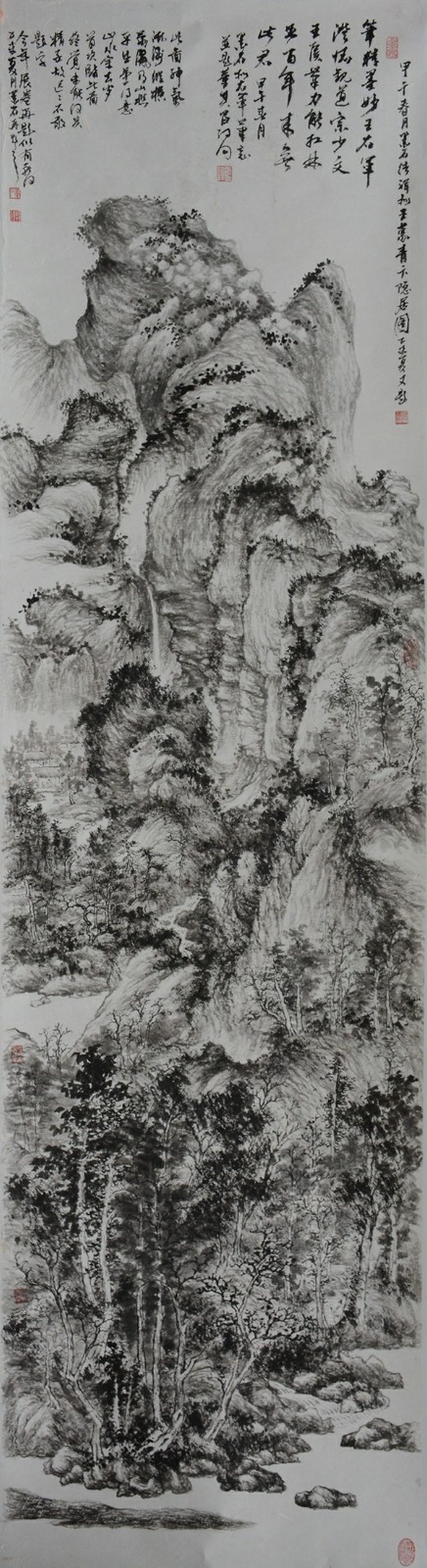

在这几十年当中,张绪祥可谓“惟醉心于笔墨,浸淫绘事而独钟新安画派一脉,故其山水画饱汲郭熙、范宽、马远、倪瓒、渐江、石涛、黄宾虹等先贤余沥之芳,尽揽众家无穷披泽之长。”张绪祥一边深耕于中国传统绘画的精髓,一边勇于创新。在张绪祥看来,中国山水画的美学精神是人与自然的和谐,它的哲学基础是“天人合一”。“中国山水画不是完全的写实,它是创作者游历了名川秀水后,结合了自身感发的力量,画出的心中的山水。是‘因心造境’,一种心境的流泻。”

▲张绪祥《万壑鸣泉》100cmX200cm

张绪祥曾仿画北宋山水名家范宽的《溪山行旅图》,一座巍峨大山,气势雄浑,山头杂树茂密,飞瀑从山腰直流而下,在山脚汇聚成溪水后,围绕着纵横的巨石悠然流淌。一支小小的商旅队伍出现在山路上,使观者犹闻水声、人声、骡马声。“人出现在画中,只是点缀,在大自然面前,人是很渺小的,取名‘行旅’,而不是‘旅行’,即表示人只不过是宇宙的过客。”在领悟了古人的精神意向后,再运用笔墨结合自身的经历,便能做出一幅不错的仿古山水。

“不过,古人绘画的高度,我们现代人真的难以企及,能得其几分神韵,就很了不起了。”张绪祥谦虚地说:“一幅好的山水画意境第一,其次才是笔墨。胸襟开阔的人画出的山水画气势磅礴,内心平静的人画出的山水画疏淡隽永,简单点说,一幅山水画让人看的舒服、不烦躁,能提升境界就是好画了。”

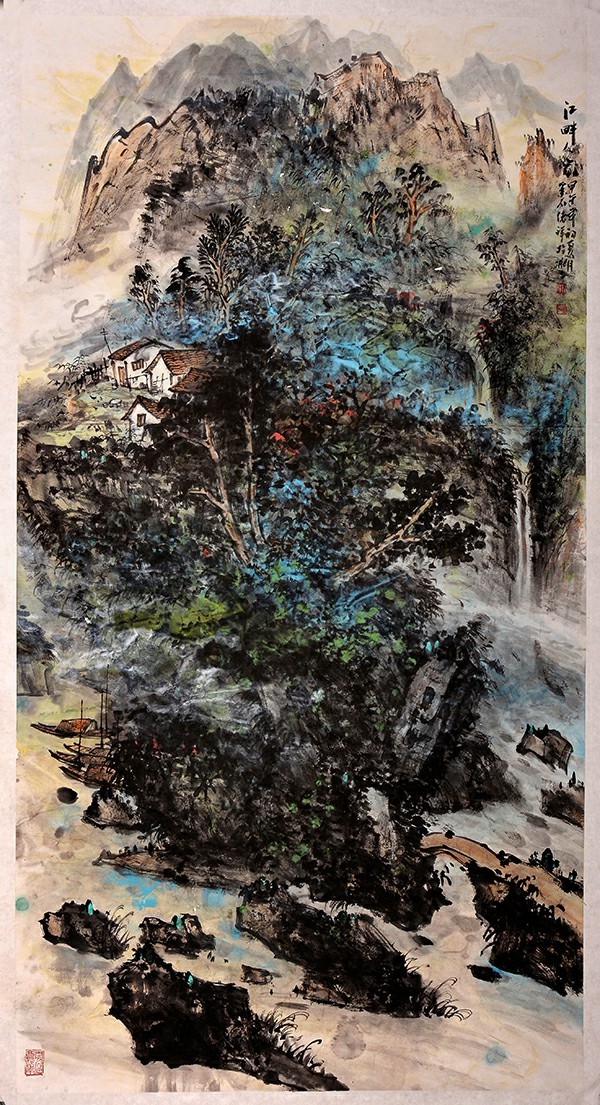

▲张绪祥《梦归黄山》120cmx180cm

经过多年的探索、研究,如今张绪祥的山水画已经逐渐成熟,他的抽象泼彩山水画带有明显的个人风格。《梦归黄山》便是他泼彩山水画的代表作之一。

黄山,张绪祥已经去过十来次,而每次登临黄山都会有不同的感受。记得有一次冬日住在山上,白天还是晴空万里,夜晚却下起雨雪来,第二日张绪祥一走出房门就被眼前的景色惊呆了:黄山宛若神奇的冰雪世界,云海如波涛般翻滚缠绕在山峰间。远近山峦,在云海中出没无常,宛若大海中的无数岛屿,时隐时现于“波涛”之上。此时的黄山气势磅礴而又神秘无言。张绪祥将这一幕印入心里,回房后,他借助水、墨、彩在宣纸上的渗透性,运用渲染、重叠、泼洒的技法,将黄山的神秘奔放、高拔险峻、气势撼人的姿态画了出来,此画的前景在恣意的墨色之上泼了层幽邃的深蓝色,墨色交融,越发神秘。

▲张绪祥《古人诗意图》70cmX140cm

张绪祥告诉记者,他在创作泼彩山水时,会将现实中的山水真境在脑海中不断地酝酿,让多种画面交错,产生幻化抽象的情境,最终感觉自己也不真实,物我两忘,面前就会出现奇幻的山水世界。再利用水对宣纸的独特的渗透性,将这种奇幻的景象呈现出来。随之,将思绪从幻境中拔出,回到现实,将一些具象的树石图像点缀在需要的位置,最终达到既虚幻又真实,既破碎又完整的画面形式。“技法虽可以与前人相似,但思想不同,画面的感觉便不相同。”《空翠新霞》便是这种“冥想”的结果

▲张绪祥《江畔人家》131cmX70cm

“中国画是线的艺术,西洋画是面的艺术。中国画是画哲学,西洋画是画科学。两种思维模式决定着两种绘画形式,两种绘画形式反应着两种绘画理念。因此说中国画是抽象的,中国画的元素也是符号化的。所以你看中国画千年一目,似乎面貌相似,陈陈相袭。但其中却蕴含着中国的文化,中国的哲学,中国的社会,中国的人性。因此要想画好中国画,画家不仅要熟练掌握中国绘画的语言,还要了解中国文化,学习中国哲学,丰富人生经历。好的画家最终能将所学与个性融为一体,随性所发,最后达到随心所欲不逾矩,无法之法乃为至法。 ”张绪祥言简意赅地向记者讲述了中、西方画的不同。而山水画则是中国画的主要题材,是被全世界都认知的中国的文化符号。

如何看待继承与创新?

张绪祥的作品题材多是以安徽的名山大川为主,这里的山山水水,他几乎是从小画到大。俗话说,仁者乐于山,智者乐于水。青年国画家张绪祥喜山、乐水,其笔下之山,郁郁苍苍,层峦叠嶂;其笔下之水,泱泱漭漭,烟波浩淼。挟含蓄、苍润、冷逸之气度,超凡而脱俗,空灵而稚拙,实清虚而高远矣。

▲张绪祥《空翠新霞》96cmX180cm

业界评价张绪祥的作品,说他的画有两强,一是传统的笔墨功夫强,二是创新意识和理念强。但是欣赏张绪祥的作品后,本刊记者认为,张绪祥的绘画,还应该加上一条那就是文化气息特别强。这是艺术家在创作时将自己的学养、知识,流驻于笔端,让欣赏者通过其作品去揣度、去感受他的精神境界!并与之产生共鸣。

在中国书画界,往往有这样一种现象,那就是常常传统的不认可创新的,创新的不接受传统的,争吵一直不断。要知道创新的前提首先是继承优秀的传统,在继承中学习,在学习中扬弃,在扬弃中发展,这是创新的有效途径。

▲张绪祥《山雨欲来》90cmX180cm

传统当中有创新,如郑板桥,八大山人,近代的徐悲鸿,李可染等。徐悲鸿的《奚我后》,《愚公移山》之类的题材作品就是传统和创新的典型代表!李可染的作品有人说没有线条,但他也有线条,还有人说他注重光影,但他又以墨为主,更讲究传统的章法布局。

张绪祥的作品,在继承传统文化精髓的同时,极具开创精神。他的画,线条的轮廓所围住的是笔墨肆意流淌的东方意韵,而东方人审美的最高意境是不着一笔,尽得风流。所谓的不着一笔,就是笔墨浸染过,然后被迷离的画面所沉醉,而忘却笔墨线条的勾勒。画家张绪祥每天所从事的绘画艺术就是使笔墨的痕迹在纸上赤裸裸地呈现,但当欣赏这些作品时往往会忘却墨的斑痕……

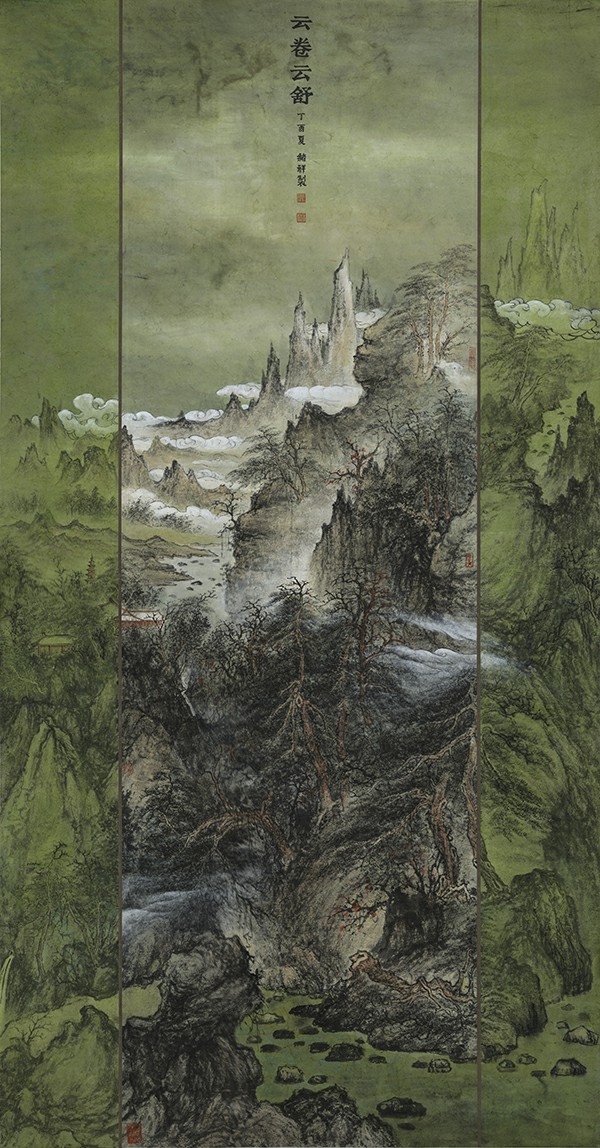

▲张绪祥《云卷云舒》140cmx240cm

这不知不觉的艺术气质是如何达到的?他说用心灵感受生活,生活即是艺术。他非常喜欢陶渊明、王维的诗歌。“采菊东蓠下,悠然见南山……”张绪祥的绘画是在返回悠然世界的一种笔墨尝试,他用笔墨和宣纸打开一道通往魏晋时代的悠然之经,读他的画仿佛又回到没有烟尘的桃源之境。

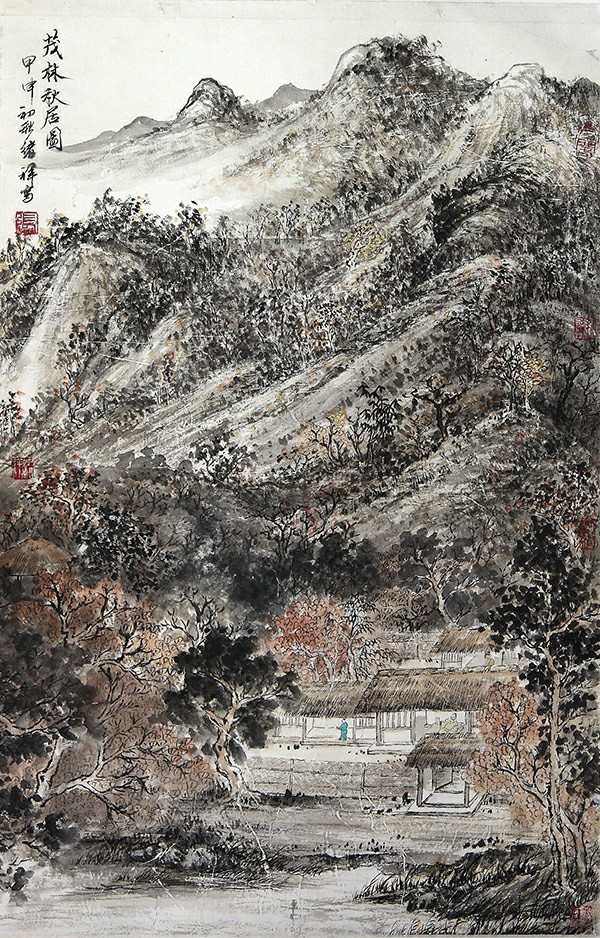

▲张绪祥《茂林秋居图》45cmX90cm

何为青年艺术家的担当和责任

如今张绪祥已经是安徽省美术家协会会员,并被聘为新徽书画院常务副院长;、中国国画院华东分院副院长等职务,作为合肥市青年美协副主席兼秘书长的张绪祥,于2018年先后策划和组织了“辉煌丹青·第五届合肥都市圈美术作品联展”和“翰墨岭南,新安文脉——广州合肥书画篆刻作品交流展”等大型活动,从艺术角度呈现了丰富多彩的地域文化,为推动和加强各城市之间的文化交流做出了较大贡献。

▲张绪祥《山魂》90cmX180cm

几个月前,由张绪祥策划和组织、由合肥市文学艺术界联合会主办,合肥市美术家协会承办的大型艺术展览“庆祝改革开放四十周年合肥市美术作品展”中,应邀参展的书画家共有92位,他们均来自全市各条战线,有白发苍苍的画坛精英,有青春蓬勃的英年才俊,也有巾帼不让须眉的女中精英。尽管艺术家们的艺术风格不尽相同,但在文脉传承中融合当代文化精神和审美观念,用艺术的方式描绘改革风貌、抒写人民情怀、展示时代变化,激发正能量,是他们共同的特点。

作为青年艺术家中的佼佼者,除了创作,以及在所从事的领域组织和策划一些积极向上、以文化艺术抒怀的各种大型艺术展览外,张绪祥还会抽时间教儿童们绘画。在张绪祥看来,艺术学习区别于一般的教育,必须从娃娃抓起,比如握笔的控制能力,观看世界的方式及思维方式等等,艺术的相关知识与经验都是围绕这些训练逐步建立起来的。

▲张绪祥《仿王蒙山水》50cmX180cm

而对于同为青年艺术家的同龄人来说,张绪祥坦言,每个青年艺术家都希望自己的作品能够被人读懂,能有人喜欢。但是,他想告诉更多的在艺术道路中拼搏的青年人,“绝大多数的青年艺术家最终都不可能成为艺术大师,除了得天独厚的天赋和无与伦比的运气,最后能够触到桂冠的一定还具备坚不可摧的意志。这种意志往往会在关键的时刻以绝对道德命令的形式发挥关键的作用,促成青年艺术家实现自我又创造历史的抉择。”最终,只有创作出了好的作品,才能有市场、才能留得住,才可能值得传承下去。期待艺术界能够涌现出一批肩负时代使命、攀登艺术高峰的青年艺术家。