2019年4月15日, 《姜绶祥: 布/山水》装置艺术展在香港理工大学服装馆开幕, 超脱于现实的艺术世界、宛如仙境的山水奇观, 等待观者去细细探索。

艺术家的话

布是伴随生命始终的天物。 对于布,不同的经历就会有不同的视角和完全不一样的诠释,千人千念。 在我看来一块布是超越一切想象的造物,不仅是衣物,更是远未所知的艺术世界。

“布/山水”系列装置艺术创作是金属和布设计研发二十年之后的一次艺术实验探索。 与以往展览不同的是,金属镀覆的布和应用它们而设计的服装是以构成装置艺术的元素呈现,来探寻服装未达之意,体验布外之境。

布具有极不确定的个性,变化无穷无尽。 这一点让艺术创作带有极强的实验特征,如同在创作布的过程时一样,以装置艺术的形式阐述观念获得了许多过往忽略的大量信息。 换个角度探究布的本真,尝试打开了一个新的空间。

“布/山水”装置艺术系列表达的是什么? 答案不尽相同,我认为只有如此,才能带给每一个体自由的想象权利和保有弥足珍贵的思秘; 只有这样,创作的初衷方能达成。 “一”生万物,创作不一样的心中“山水”应不是虚妄。

- 姜绶祥

展陈理念

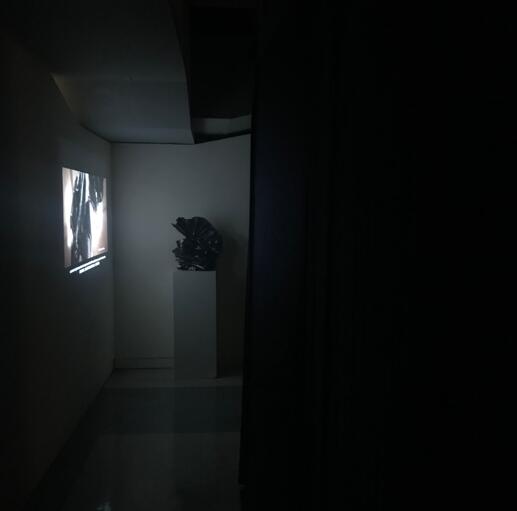

刻意保持疏离感并以碎片式的碰撞作为与艺术家沟通的方式,倾向将变化的机会带到现场 ——「创造一场意外」。脱离布对身体的描述,只剩对空间腔体的形容,有意突显其精神。沟沟壑壑、深深浅浅、杂乱清晰,冥冥之中引出“布/山水”的概念。

现场呈现的“布/山水”系列并不追求感官体验上的美好与形神上的完整感,而是更加侧重对于「未完成感」的思考,这种「不完整」的观念用海德格尔的话来说就是「保持世界的开放性」。山的栖居,似山而非山,水的激昂,似水而非水。

- 史小冬 策展人

布, 是人与自然交流的重要媒介,是超越现实的人类创造物。 以原创设计实物及影像数据展示姜绶祥自1999年来以科研为基础,设计研究为路径的创新工作。 服装、布料 作为视觉元素,以装置艺术的形式搭建一个心念与存在对话的空间。 山水渐显,布之道是时间与温度凝结于一丝一缕中的心行。

《赛博朋克》

策展人史小东向雅昌艺术网谈到, 一开始“布”这个概念取自于青铜器上大篆的金文“布”字, 它由两部份组成: 上半部分有点形似于持斧男子这样一个形象, 其实它就预示了展览的主题是男性这样一个身份; 下半部分是毛巾的巾, 它揭示了创作的材质主体是布, 作为研究主体, 作为展陈。 然后在布展的过程中又渐渐发现了布山水, 延续起来。 这次展览也想把它立于割裂服装和布料之间讨论, 聚焦到精神层面上。

本次展览形式也很多元, 有影像放映、布板展示、书籍文献等, 虚与实之间, 带给观者不同的感官体验。

展览现场

作品介绍

《错石》, 真空镀覆, 棉、香云纱

“错石”是运用抽象的、西方的物理学上对光的一种诠释 – 棱镜折射理论, 将切割完的三角形面料随意地进行重组, 而诠释了一种光的色彩变化。其精细的手工艺也是一种精神的折射。

《悬河》, 真空镀覆, 欧根纱涤纶

“悬河”正如它的名字, 潺潺而下, 生生不息, 又如时间的流逝。采用薄透的欧根纱涤纶布料, 仿佛在与空气共舞, 位于展厅刚进门的位置也为整个展览更增添了神秘感。

《鞅巾》, 激光切割、真空镀覆、丝网印, 尼龙、涤纶、丝绸

“鞅巾”采用的布看似破烂不堪, 却也是其精髓所在。它拥有实验的痕迹, 拥有偶然产生的美感, 是现代科技的产物, 形成了自然与人类造物的美学。

《凝巅》, 化学镀覆、激光切割、真空镀覆, 欧根纱、涤纶

“凝巅”的金属布经过化学处理和物理处理, 形成了如大理石般自由的肌理纹样。山峦与地上的倒影相映成趣, 作品与空间之间产生了对话, 也变成了中国山水独特的当代性艺术语言。

《赛博朋克》, 化学腐蚀、热定型, 尼龙

“赛博朋克”仿佛作为一种诺亚方舟般的愿景出现在以灰暗为主要基调的展厅近中央的位置。其通透而又斑斓的色彩, 为布山水世界带来了生机与活力。

《巡山》, 化学腐蚀、热定型, 尼龙

“巡山”是由大片的金属尼龙布构造而成, 经化学处理所产生的黑灰色纹理将冷山的性格塑造的饱满而丰富。正所谓“横看成岭侧成峰, 远近高低各不同”, 布的质感妙在似与不似之间。

《弆殇落》, 化学腐蚀、化学镀覆、热定型、激光雕刻、真空镀覆, 尼龙、涤纶

“弆殇落”是由姜绶祥与多位设计师合作设计的服装组成的装置。布料刚柔并济的质感将其塑造夸张形态的潜力发挥到极致。

《练石》, 物理处理、化学处理, 涤纶

“练石”是几片硬峭的金属涤纶布构造成的。经物理和化学处理后的布表面形成反光和黑色的暗部,皱褶加强了材料挺拔飞扬的形态。

《生石》, 化学腐蚀、染色处理

“生石”是一种金属布经过化学腐蚀和染色处理,呈现灰色,淳厚的肌理。以布置石的创作充分显示了以可塑性极高的布为材料的艺术造型潜力。

《笋石》, 金属化面料, 尼龙、涤纶、丝绸

“笋石”是由不同材料, 多种工艺的金属布层叠而成, 不同的观看角度所呈现出的肌理、色彩、质感会不尽相同, 隐隐若现, 耐人寻味。

“布/山水”学术论坛

2019年4月19日,正值香港的复活节假日, 又赶上阴雨天气, 但是大家依旧热情满满,香港理工大学服装馆汇聚了各方面的专家学者 ,包括艺术家、设计师、科学家、策展人、艺术鉴赏专家,齐聚一堂, 各抒己见,对“姜绶祥:布/山水”装置艺术展览展开评议。 与会专家学者对姜绶祥教授在以自己创新的布为材料的装置艺术的创作给予了高度评价。 认为展览具有独创的艺术风格,依据自主研发的金属化物理、化学处理技术,将科学研究与艺术创作结合起来,展现了与以往服装、面料设计展迥然不同的观念和实验性探索。

魏光庆(现代装置艺术家,湖北美术学院教授): 姜绶祥老师的装置和人产生互动。 在个体感受和精神领域上, 是非常大的提升。 而且本身材料的质感, 也很有渗透力,也非常有意境。

吳海燕 (服装设计师, 中国美术学院教授):姜绶祥老师把材料创作放到布道当中, 布山水系列我们称它为装置艺术, 灯光、 人与空间的一种未来的感觉, 是我们一种整个人类发展所追求的, 人类创意所独有的风采。

郎青 (纺织设计师, 中国美术学院染织与服装艺术学院系主任):在姜绶祥老师的展览中, 我看到的是姜老师试图用一种多维的角度, 从面料, 从空间, 从人, 去诠释一种东方人的思维模式, 想要突破面料的局限。

周伯林 (花鸟画家,荣宝斋(香港)有限公司总经理):通过姜绶祥老师的作品, 我看到他非常丰富的心灵世界, 从他的每一件作品, 我领略到他对中国传统绘画艺术的理解是非常深厚的。

覃大力 (纤维艺术家, 广州美术学院教授):我们原来传统的, 我们通过一个造型来表达, 现在我们发现材料本身的选择就是一个内容, 制作方式就是一个内容, 姜绶祥老师这一步做的挺好, 值得我们好好学习。

陶立成 (职业艺术家):金属的效果用在纺织品上, 这就是姜老师开发的艺术的语言, 如同他的专利一样。 作为当代艺术这是最关键的地方, 材料和设计, 他自己做下来, 那它就是独一无二的。

卢杨丽 ( 现代艺术策展人,设计互联策展人):姜绶祥老师的布山水, 山是很硬的材质, 水是很柔软的, 但是布和不同材质的结合, 可以形成不同的特性, 有硬的一面也有软的一面, 所以布山水这样一个概念是非常有意思的。

罗莹 (服装设计师,深圳大学教授):服装和材料, 姜绶祥老师团队给我们展现的是一种山水的境界, 给我们很大启发。

刘骧群 (服装设计师,深圳职业技术学院教授):姜绶祥老师把面料作为装置艺术, 呈现了面料多元的表现方式, 有的很灵动有的很厚重。

陈小燕 (现代艺术策展人,东莞万江一号美术馆馆长):姜绶祥老师的个人想法很年轻化和国际化。 布料纺织融入当代艺术, 做成场景艺术, 可能未来商业这方面也会更需要, 不仅是学术方面。

吴晓菁 纺织设计师,惠州学院教授

姜绶祥老师把古老材料通过新的艺术形式表现出来, 既有深厚文化的底蕴和传统的古老痕迹, 同时又有未来感和神秘感。

王小丁 现代艺术家

姜绶祥老师的作品对材料的创新与观念的表达为我们对布的可能性带来了颠覆性的视觉呈现,营造出一场布山水的异域视觉盛宴。

尚颂民 (纺织研究专家 香港理工大学纺织及服装系教授)

怎么把艺术作为产品, 从产品的角度, 从市场需要的角度更好的结合, 值得我们更多的思考。

华涛 (纺织研究专家 香港理工大学教授)

姜绶祥老师一直致力于如何将金属光泽和纺织品结合起来,探索了很多年,他用了独特的科技把面料的色彩、质感和组织纹理呈现出来, 是以前没有的东西。

潘静怡 (雕塑艺术家):布作为材料做雕塑装置, 我看到的不止是装置艺术, 是一些衣物布料做成, 这对我来说是一种感情和经历。

张西美 (纺织文化研究专家, 香港纺织推动者):姜绶祥老师的作品里面永远很有包容性,给你空间进去作品里面也去找找自己。 这也是姜老师的性格吧,永远很包容。

吴帆 (纤维艺术家, 深圳职业技术学院教授):姜绶祥老师是一个有事业情怀的人。 2016年时他策划了新井淳一先生的回顾展, 他希望通过这个展览推动中国纺织行业向新井先生学习, 超越过去, 这个格局是非常大。

蒋涛 (纤维艺术家, 深圳职业技术学院服装系教授):姜绶祥老师这次的展览,让我一进门就有一种压迫感,和以往的感受完全不同。 中间的那条船让我体会到探索,未知,危险等很多感受。

胡娟 (纺织设计师):我觉得很多学术的、艺术的东西除了在高雅的学术和艺术殿堂以外,能够面向一般的老百姓,会很有意义。

周雪青 (苏绣艺术家, 中山职业技术学院教授):展示空间很暗, 给人一种很梦幻的, 不可测的环境, 是非常艺术化的。 对面料的布置是行云流水山水间, 空间是有空气的, 是中国的文化整个在空间展示出来。

金英爱 (纺织设计师,广州美术学院教授):对于面料过去的思维都是做成产品,用作服装等,告诉别人是怎么用的。 但是,把其用作艺术品,用装置艺术的手法,用柔性的材料呈现一种刚性的错视,对大家很有启发。

高树立 (室内设计师,广州美术学院教授):当我在拍照的过程中,姜绶祥老师的面料的每个角度都很灵动、生动和鲜活,仿佛能听到金属的声音。 希望能够在未来把这种面料用到室内装饰中。

杜弈纬 (视觉传达设计师,广州美术学院教授):这次展览作品中既可以看到西方艺术的影响,比如流动影像和前面摆放的实体装置的东西形成对比;展览中又可以看到东方艺术的特色,有山有水、有动有静、有虚有实。

尹立国 (艺术媒体人,《兿鏡·发现》主编):姜绶祥老师一直执着的精研于织物与面料的探索, 二十余年来,将自己潜心研究的历程汇聚成一场织物面料的场景表达, 带给我们一次赏心悦目的艺术实践。

陈燕琳 (纤维艺术家, 清华大学深圳研究院教授):姜绶祥老师以科学家的严谨态度去研究面料的物理性和化学性的变化,又以传统手工艺人的匠心去诠释这种面料的表面质感,同时还以艺术家的审美品味把面料当作一种当代的作品。

林沙洲 (艺术策展人,香港明画廊总监):在欧洲,而美国,日本和台湾都会见到很多不同的装置艺术,做得很好。 但是在今天之前,我没有想到在香港也会有一个这么好的装置艺术的展览。

吴训信 (纤维艺术家, 广州大学纺织服装学院教授):展览题目是“布/山水”, 但是我看不到布,但是我也看不到山水, 我看到的是一种对传统的颠覆和革命。 姜绶祥老师所表达的手法是利用科学与技术颠覆了传统的水墨方式。

苑国祥 (服装设计师,东华大学教授):亦山亦水,水是非常柔性的,山是非常硬的实体的呈现管道。 姜绶祥老师对艺术有一种独特的理解,在展览中可以体会到一种阴阳的感觉。

这场研讨会持续了两个小时, 与会专家们从不同角度深入探讨了姜教授作品的学术成果和艺术价值, 气氛热烈。

艺术家介绍

姜绶祥 ( Kinor Jiang ) 是一名纺织创新者、艺术家、设计师, 香港理工大学纺织及服装系教授。 他从材料科学和现代技术着手在金属镀覆纺织材料及其在服饰设计应用上开展开发性的研究工作, 作品被维多利亚与阿尔伯特博物馆、 中国丝绸博物馆、旧金山艺术博物馆等机构收藏, 并多次获得纤维艺术创作和纺织服装设计的奖项。

左: 艺术家 姜绶祥, 右: 策展人 史小冬

“姜绶祥:布/山水”展览相关信息:

展览时间: 2019年4月15日 – 2019年5月14日

展览地点: 香港理工大学服装馆MN109

开放时间: 9:30 – 12:30, 13:30 – 17:45 (法定节假日闭馆)